山河风月两万里(三十六)东巴文化和纳西古乐 秦巍

东巴文化和纳西古乐

丽江是个有风景的地方,更是一个有文化的地方,首屈一指的就是东巴文化和纳西古乐。

说到东巴文化和纳西古乐就需要先了解一下生活在这里的纳西族。

纳西族,人口27.8万,系古羌人后裔,原先生活在青海河湟地区,公元三世纪南迁,秦汉至魏晋,纳西族已迁徙至大渡河、雅砻江流域,以游牧、畜牧为主,后与当地土著融合,形成了一个自称“纳”或“纳日”的族群。

唐代,部分纳西先民沿雅砻江南下,抵达丽江,随后又挥师南下,在洱海东部建立了第一个政权——越析诏。史称越析诏“地广、兵强,素为南诏忌”。越析诏后来被南诏所灭,纳西祖先就在川滇边界,丽江一带定居下来,繁衍生息,并逐渐形成今天的纳西族。

纳西族又被称为“披星戴月”的民族,这与他们特殊的服饰有关。纳西族妇女的传统服饰具有鲜明的民族特色,形成了自己独特的风格。羊皮披肩是丽江纳西妇女服饰的重要标志,它一般用整块纯黑色羊皮制成,剪裁为上方下圆,上部缝着6厘米宽的黑边,下面再钉上一字横排的七个彩绣的圆形布盘,圆心各垂两根白色的羊皮飘带,代表北斗七星,俗称“披星戴月”,象征纳西族妇女早出晚归,披星戴月,以示勤劳之意。另有一种看法认为,上方下圆的羊皮是摹仿青蛙的形状剪裁,而缀在背面的圆盘纳西人称为“巴妙”,意为“青蛙的眼睛”,这是崇拜蛙的丽江土著农耕居民与崇拜羊的南迁古羌人相融合形成纳西族后的产物。羊皮上端缝有两根白色长带,披时从肩搭过,在胸前交错又系在腰后,仿佛军人的武装带。羊皮披肩典雅大方,既可起到装饰作用,又可暖身护体,以防风雨及劳作时对肩背的损伤。

纳西族还是个非常珍视纯洁爱情的民族,甚至视爱情胜过生命。过去,纳西情侣殉情的比例较高,丽江曾被称为殉情之都。

纳西族自古文明程度较高,今天,每万人口中初中及以上文化程度的人口甚至高于汉族,是云南省三个不享受高考加分的少数民族之一。

纳西族的传统文化被称作东巴文化,包括东巴文字、东巴经、东巴绘画、东巴音乐、东巴舞蹈、东巴法器和各种祭祀仪式等。

东巴教是纳西族的特有宗教。东巴,意为智者,是宗教活动的组织者、主持者,又由于他们掌握东巴文,能写经、诵经,能舞蹈、绘画、雕塑,懂得天文、地理、历法,所以成为纳西族古文化的重要传承者。东巴文化因保存于东巴教而得名。

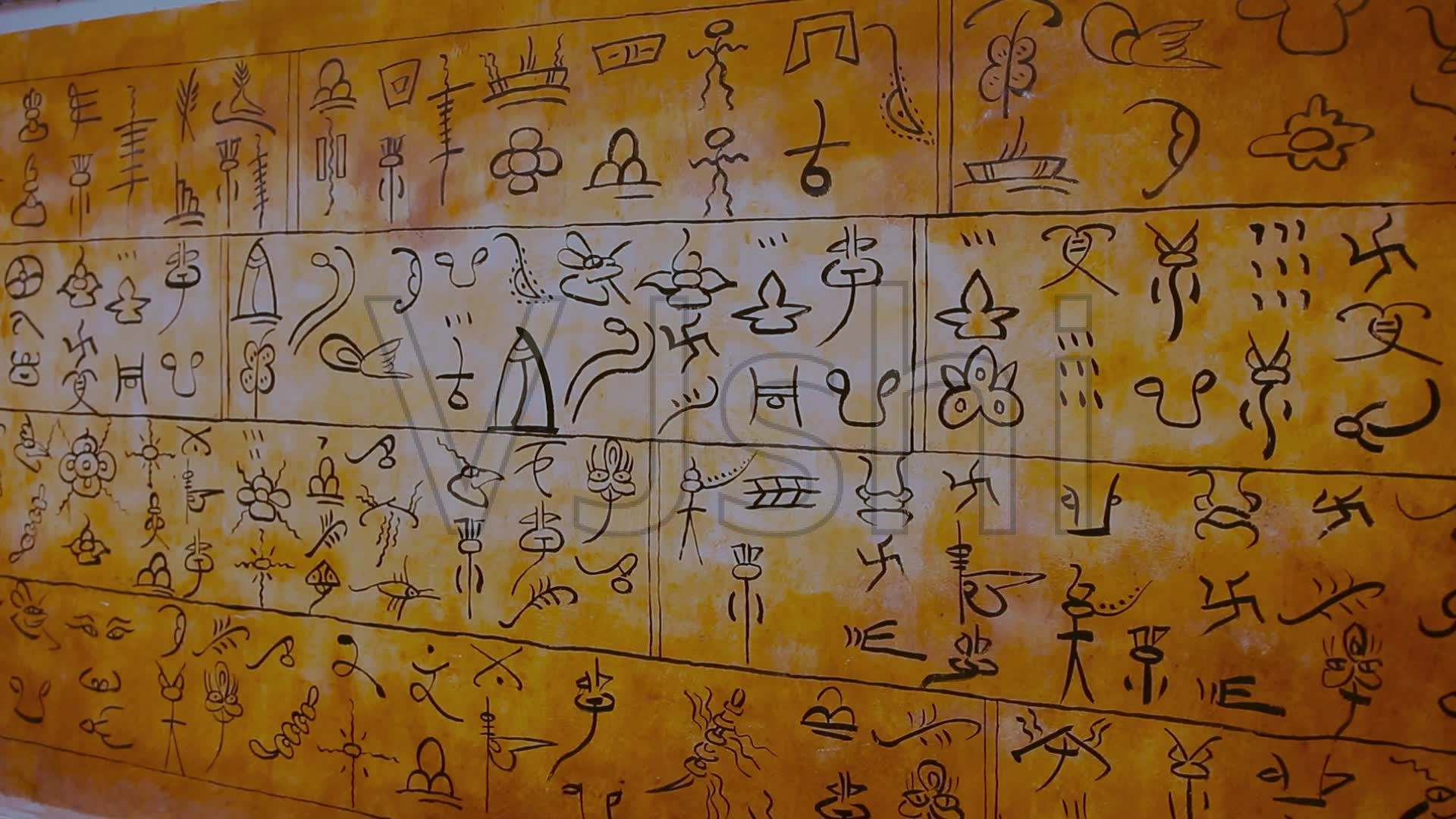

东巴文,是一种世界上现在还在使用的唯一活的象形文字,主要为东巴教徒传授,书写东巴经文使用,故称东巴文。东巴文似字似画,形态优美,丽江的大街小巷,对联、墙饰、牌匾……时不时都会出现一些东巴文字,逛街之余,猜测它的内容,给人无尽的遐思和乐趣。东巴文一共有1400个单字,1913年法国学者巴克在他出版于的《麽些研究》中首次介绍了370个东巴文字,引起国际学术界的关注,被视为全人类文字活化石,是人类的珍贵文化遗产。中国学者编著的《纳西象形文字谱》,《麽些象形文字字典》等,是目前东巴文字研究领域的最高水平。

东巴经,是用象形文字东巴文写成的经书,由东巴祭司抄写和唱诵,故称东巴经。流传下来的东巴经约2万册。东巴经内涵丰富,是研究纳西族诸方面的珍贵资料,因此,又被称为纳西族古代社会的全书。2003年,纳西东巴经古籍文献被联合国教科文组织列入世界记忆遗产名录。

东巴舞蹈。东巴经中,有专门记录舞蹈的经书,是我国少数民族中仅有的舞蹈专著。书中用东巴文较完整系统地记录了纳西族古典舞蹈类别、跳法以及道具、服装等,具有舞谱的特征,是国内外极为罕见的舞蹈艺术历史文献。据著名舞蹈专家戴爱莲考证说,东巴舞谱在内容及历史年代方面,都超过了保存于西班牙的称为世界最早的舞谱。

祭祀仪式。纳西族在生存和发展过程中,创造了力图诠释和解决人与自然、人与社会两大矛盾的五十多种东巴教法事仪式,规模较大的有祭天、祭署、祭风等四种仪式。

东巴绘画,大体分为木牌画、纸牌画、卷轴画三种,其中以卷轴画最有名,又以表现天堂、人间和地狱的《神路图》为其代表。2006年,纳西东巴画列入国家级非物质文化遗产名录。

东巴音乐,指东巴在宗教祭祀活动中有所吟诵的曲调音乐,并伴有器乐。这种音乐流传于东巴口头,或零星保存于东巴经和东巴画中。除了占卜经书以外,东巴经书都是要通过诵唱表现出来的。东巴唱腔有五十种左右。

纳西文化中另一个非常有代表性的就是纳西古乐。

纳西古乐会集古老乐曲、古老乐器和高寿艺人为一体,被誉为音乐界稀世珍宝。

纳西古乐主要由《洞经音乐》、《白沙细乐》和现已失传皇经音乐组成。

《洞经音乐》乐曲分为“神州”和“华通”两个大调,并根据不同内容分为五十多个小调,经常演奏的有:“清河老人”、“小白梅”、“水龙吟”、“山坡羊”、“万年欢”、“步步骄”、“到春来”、“浪淘沙”、“十供养”等二十多个小调。

《洞经音乐》历史悠久,古朴典雅,源于中原汉族的洞经音乐,传入丽江后被保留至今,成为名副其实的中国音乐活化石。

音乐理论界的论证,一致认定其中《浪淘沙》就是晚唐《浪淘沙》音乐原形。“经腔”《八卦》是唐开元二十九年,由唐玄宗李隆基皇帝御制的两首道乐《霓裳羽衣舞曲》、《紫微八卦舞曲》之一,前者已失传,而后者的“音乐核心就是《八卦》”。 《山坡羊》则被证明是元代的“北曲”,距今也有七百年历史。1993年丽江洞经音乐团进京演出,中国乐坛权威聆听之后,莫不大惊失色,赞不绝口:“唐代名曲在滇出土”,1254年前的音乐居然还“活”在丽江。

由于长期在纳西族地区广泛演奏,洞经音乐在流传中逐步融合了纳西族的格调,如有些乐器在演奏时加进了大跳跃的装饰音,和音程很大的滑音和颤音,冲淡了汉族原有的清秀,典雅的丝竹乐风,变的粗犷有力,富有浓厚民族色彩。

《白沙细乐》是有700年历史,有乐章、有故事、有哲理、有和声的大型管弦乐套曲,其旋律与“和声”是中国古乐所仅见的。从40年代到现在,不断有音乐史学家对《白沙细乐》进行研究,发表了许多重要论文和调查报告,一致认为《白沙细乐》在我国,乃至世界音乐学研究领域中均具有重大的研究价值,在古典音乐艺术欣赏方面又是一件不可多得的珍品。

《白沙细乐》,全曲分为《序》、《一封书》、《三思渠》、《美丽的白云》、《公主哭》、《云雀舞》、《哭皇天》等乐章,各章之间有内在的联系,但又可独立演奏,其中《三思渠》《美丽的白云》《云雀舞》等还有唱词和伴舞。《三思渠》由白沙的河渠得名,是表现纳西族在玉龙山下修渠,引水灌溉,获得丰收的劳动赞歌。《美丽的白云》则充满着高原生活的气息。

乐曲的来由有两种说法。一是相传忽必烈南征大理过丽江时,受到纳西族酋长麦良的欢迎,并协助他征服了邻近地区,离别时忽必烈把部分乐队和一些乐章送给麦良作为纪念。忽必烈回京即位后,曾问询乐队的情况,麦良就将一个新创作未定名的一个乐章寄给他,忽必烈回信说这个乐章就叫《一封书》吧。《一封书》是表现离别后思念之情的。另一传说是明代木天王想吞并西蕃人住的地区,先把女儿嫁给西蕃王子,之后又把女儿接回丽江,筹划杀害西蕃王子。女儿悉知其父用心后,就写封信套在跟随来的狗脖子上,放它回去告知王子。王子即带兵攻打木天王,但仍中了伏兵之计,战死在白沙。木天王便把女儿关在玉湖的龙亭中,活活折磨致死。《一封书》和《公主哭》这两个乐章就是描写这件事的。

北京学者毛继增先生,赴丽江进行过实地考察,认为白沙细乐可能是元代蒙古族军队入滇时传入丽江。现在演奏白沙细乐时,乐工穿蒙古族装束,而其他民间表演艺术均无此习俗。在白沙细乐的乐队中有一种乐器叫“苏古笃”,与元史中记载的“火不思”基本相同,丽江的邻近地区和云南其他地方亦无此乐器。

虽然乐曲的来由和传说解释不一,但其主题是表现人们缠绵娓婉,哀伤动人的内在感情的,整个乐曲,使人体味到一种玄妙、悠远、超然、悲壮的意境。

2010年云南省丽江市古城区的“纳西族白沙细乐”,入选第三批国家级非物质文化遗产名录传统音乐项目。

今天丽江能够演奏古乐的人已是凤毛麟角,有半数以上年逾花甲,甚至是耄耋老人。纳西古乐有着一套严格的传承方法,他们遵循以师带徒或父带子的方式,师傅口唱工尺谱,一曲曲一句句地教,徒弟一曲曲、一句句地背,边背工尺谱边学习演奏一件乐器,然后逐渐实践,边学边奏,直至逐曲熟练。在今天,这种传统方式使古乐传承日渐困难,也因为如此,老艺人使纳西古乐保持着它珍贵的原汁原味。老艺人们在流光溢彩灯红酒绿的丽江之夜,在电声音乐和流行歌曲的喧闹中,继续他们的千年坚守。

乐队所用的乐器是中国传统乐器有苏古笃、曲项琵琶、芦管,还有大提胡、南胡、中胡、小叫胡、横笛、竖笛、芦笛、二黄、 三弦、琵琶、筝、瑟、磬、九音云锣、中锣、小镲、铙、大钹、板鼓、提手、木鱼、木点、铃、海螺、鼓、唢呐、芦笙和口弦等。其中苏古笃、九音云锣、海螺、瑟、磬是很难见到的古乐器。

木府不远处一座中间带有天井的二层古院,就是这些老艺人们演奏古乐的场所——丽江大研纳西古乐会。大院地上没有方砖,也不见地毯,只铺着一层新鲜松针,踩上去软软的没有一点声音,空气中弥漫着淡淡的松香气。正房作为舞台,古朴而简陋,台上横梁处悬挂着一排十几位老先生的照片,舞台两侧有一副对联“乐尤药也,能活人亦能杀人;礼乃理焉,可治世亦可乱世”。在掌声中,老艺人们颤颤巍巍在女孩的搀扶下缓缓上台。

身穿牛仔裤,外着一身蓝色马褂近八十岁的主持走上舞台。他的开场白令人忧伤:“大家好,我看大家都不错,但我们的纳西音乐差不多要完蛋了,因为我在乐会里属于中青年的,都已经73岁了,而我们的古乐社平均每年都要逝世两个人,而且,今年逝世的指标已经用完了。大家可以看看,舞台上方挂着的照片,就是我们已经去世的十几位老艺人,最近的两位还来不及挂上……”

台下一阵唏嘘声。

主持说在一次演奏中,一位可敬的老艺术家将生命永远定在了一个音符上,这些为了古乐传承作出巨大贡献的老人们值得我们尊敬。

乐会以唐明皇所作的《八卦》,拉开了古乐的序幕,30多位纳西古乐传人端坐并以淡然的神态演奏着。细细聆听,让人感到大唐时代的雄浑气度和江南丝竹的委婉柔美。以李后主所写名词“别时容易见时难”而谱的古曲《浪淘沙》,时而端庄肃穆,时而奔腾千里。《白沙细乐》是压轴戏,一曲古乐,回肠荡气,空灵悠远,思绪超脱,悲壮怆然,将演奏带入了高潮。

在每首乐曲演奏之前,主持都要介绍这首乐曲的背景,他说: “音乐的价值不在于技法,而在于内心。”

主持人名叫宣科,被戏称为“纳西神人”,是大研古乐研究会的会长,说话时手舞足蹈,幽默诙谐,也是当地的名人。

饮食也是纳西文化不可或缺的部分。

传统小吃丽江凉粉是用当地鸡豌豆做的,味美价廉、柔韧可口;吃时将凉粉切成铜钱厚,一厘米左右宽的长条,放在碗内加上事先制作好的韭菜、绿豆芽和各种佐料;冬天切成块用锅煎黄,还可做凉粉炒韭菜、炒腌菜等多道菜肴。

“吹猪肝”是纳西族的一道传统名菜,制法特殊,色美爽口。吹猪肝是要在农历冬腊月,将鲜猪肝吹膨胀后晒干,吃时将晒干的猪肝煮熟,切成薄片拌上芫荽、炒花生米、醋、油辣子、芝麻等佐料。

鸡炖豆腐,纳西语“岩巴玖”清香、鲜嫩、色美,是纳西宴席一道不可或缺的美味。

“纳西腊排骨火锅”十分有名。火锅味道鲜美,色泽亮丽,荤素搭配,营养丰富;配上器皿高雅,加热快的铜制火锅,是纳西人在寒冷季节待客和春游野餐的必选佳肴。“火锅”原料主要有腊排骨、瘦肉、酥肉、马铃薯、黄豆芽、茨菇、红萝卜、芋头、大韭菜根、白菜帮、青菜帮、粉丝、粉皮、豆腐等10多种。

纳西族爱饮酒也爱酿酒,尤以窨酒出名。窨酒主要以醪糟入坛密封,埋于地下保存一段时间后制成。好酒要放二三十年或更久,时间越久味道越醇,往往爷爷存的酒,孙子才能品尝到。酒得地气之助,受天时之利,升华浓缩,满坛醪糟经几十个春夏秋冬,出土时仅有小半坛的透明酒冻。这种酒酒色艳如琥珀,灿若朝霞,那明丽绝不是人工可以造作出来的;酒香极为清芬宜人,像是松针莲叶菊英桂蕊合酿出来的香气;酒味甘甜,如掺有纯正的果露蜜汁,不腻不燥,甜得清秀,甘得醇雅。窨酒非媚俗取宠,也不名贵骄人,人们以一种敬意和喜悦去领略纳西人那绝世的风味和苍古的神韵,取一小匙,加水兑成一瓶,供三五人一醉。

丽江古城已经足以让人心醉,更何况有紧挨着古城的几个著名景点更为古城锦上添花。

游记目录

相关游记

- 【晒足迹】背上行囊,去我的梦和远方——丽江 78849

- 彩云之南,待得越久越想隐居(大理丽江西双版纳三城游) 39437

- 初冬云南行,邂逅秋的尾巴,迎来春的开始(大理,丽江,泸沽湖7日游) 53326

评论