三

天安门是明清两代北京皇城的正门,始建于明朝永乐十五年(公元1417年),最初名承天门,取“承天启运、受命于天”之意,设计者为明代御用建筑师、苏州工匠蒯祥,清顺治八年(公元1651年)取“受命于天,安邦治国”之意,更名为天安门。明、清两朝这里是皇帝颁发诏令之地,此外皇帝大婚等重大仪式也都在此举行,1925年故宫博物院成立,天安门开始对民众开放。1928年北平军政各界7万人在此举行庆祝北伐胜利大会,孙中山遗像被挂上天安门城楼,这是天安门城楼首次挂个人画像;1949年10月1日在此举行开国大典,毛泽东在城楼上向全世界宣告中央人民政府成立,1950年天安门被设计入国徽,成为中华人民共和国的象征;

1966年文革初期毛泽东在此8次接见了红卫兵和群众,总人数约1100万;2019年10月1日10万多首都各界群众在此庆祝中华人民共和国成立70周年,会后举行盛大的阅兵式和群众游行。天安门由城台和城楼两部分组成,通高9.9丈,加上正脊的鸱吻,总高达33.87米,造型庄重,气势宏大,其中朱红色的城台高13米,用每块24公斤重的大城砖筑成,四周环绕琉璃瓦封顶的矮墙,下部是近2米高的雕刻精美的汉白玉须弥座台基,占地总面积达4800平方米,城台下有券门五阙,中间的正门最大,高8.82米,宽5.25米,正位于北京的中轴线上,明清两朝每年祭天、祭地、祭五谷时,只有皇帝才可以由此门出入,其余左右4门依次减小,供不同级别的人行走,此外天安门前方左右两侧1954年新建观礼台,东西对称,北高南低,占地面积4008平方米,内有梯形台阶,可容纳21000人。

城台之上建有重檐歇山式木结构城楼,长66米,宽37米,东西面阔九间,南北进深五间,取“九五至尊”之数,楼内所用木材大部分是楠木,60根直径为92厘米的红漆木柱排列成行,南面有36扇菱花格式的门窗,正中的休息厅最大,屋顶上的天花藻井画的是团龙图案,悬挂17盏古雅的大型宫灯,最大的主灯有8个面,高6米,直径2.8米。重檐歇山式屋顶上覆黄色琉璃瓦,由4个倾斜的顶面、1条正脊、4条垂脊、4条戗脊组成,形成两坡和四坡屋顶的混合形式,故有“八檐九脊”之称。1969年河北邢台地区发生了6.8和7.2级强烈地震,天安门城楼损坏变形严重,1970年初拆除城楼,在原址按原规格、原建筑形式重建,重建后的天安门城楼实际通高34.7米,比以前高了83厘米

天安门前为7座汉白玉金水桥,始建于明永乐年间,现为清康熙二十九年(公元1690年)重建,三孔拱券式,桥面略拱,明清时过桥有严格的等级规定,中间雕着蟠龙柱头的为御路桥,只有皇帝一人可走;左右两座雕有荷花柱头的为王公桥,最外侧的品级桥只许三品及以上的文武大臣通过。金水桥南北各安置一对汉白玉石狮,雕刻于明永乐十五年(公元1417年),高2.5米,加上底座总高近3米,头顶13个疙瘩,按当时规制属于最高等级。

天安门前还有一个重要标志就是华表,华表顶上的蹲兽为犼,人们也称它“望君归”,天安门后边也有两座同样的华表,顶上的石犼面向皇宫的方向,人们称它“望君出”,劝诫皇帝不要老是待在宫殿里,应该到民间看看百姓疾苦。天安门城楼东西两侧原各有一条坡道,俗称马道,长达百级供上下城楼用,现在已改为石阶梯,我们由此登上天安门城楼,极目向南眺望,整个广场及四周建筑均尽收眼底。

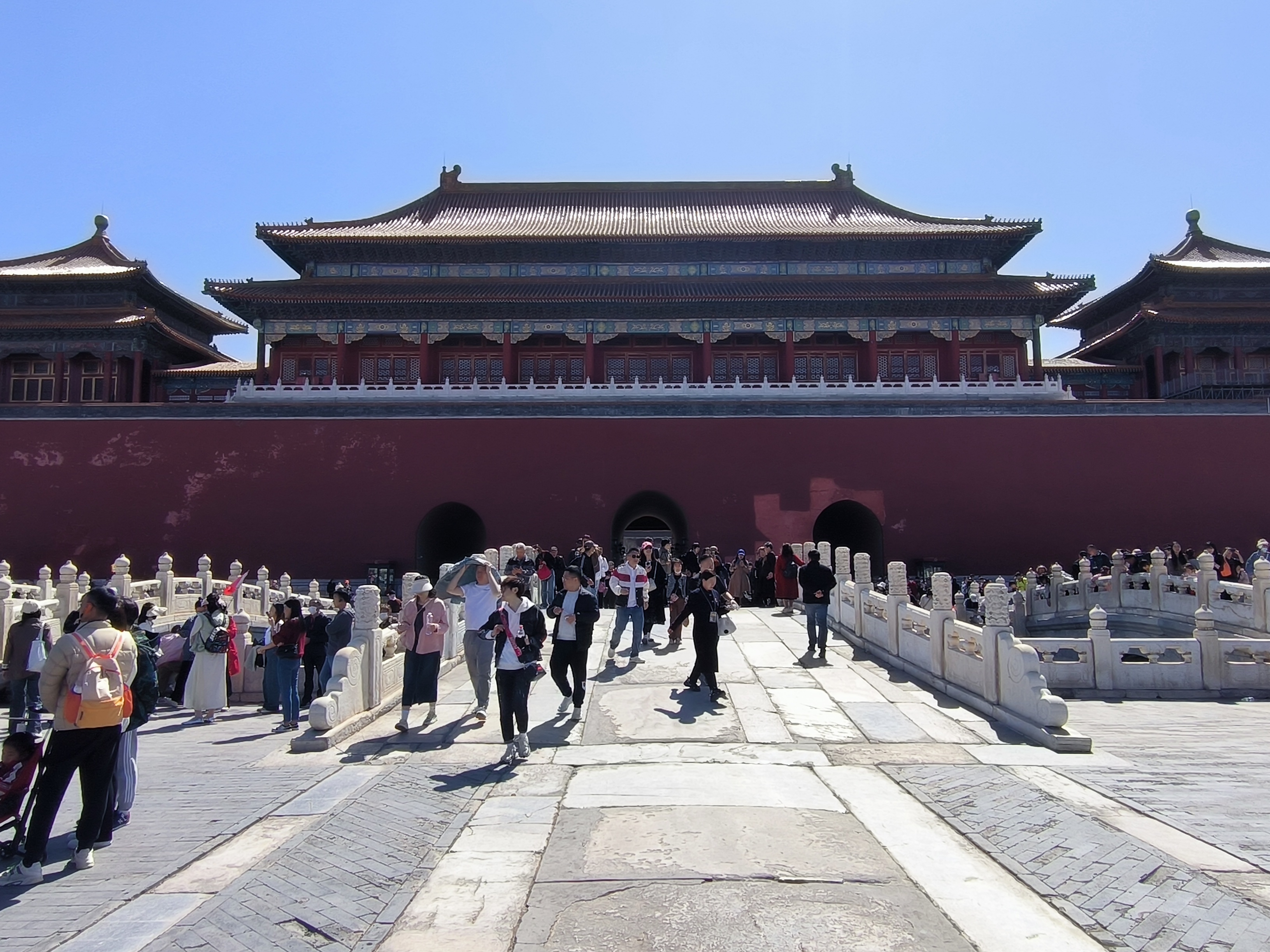

我们从天安门城楼下来,沿中轴线向北走就是端门,始建于明永乐十八年(公元1420年),是明清紫禁城的正门之一,高度略低于天安门,上层是巍峨的大殿,下层是巨大的城台,有5个券形门洞,中间门洞最大,高8.82米,宽5.52米,此门的中心点恰好位于中轴线上,其余4门洞依次往外缩小,整个建筑结构和风格与天安门相同,是紫禁城古建筑群中保护最好的古建筑之一。端门城楼在明清两代主要是存放皇帝仪仗用品的地方,每逢皇帝举行大朝会或者出行,城楼下的御道两侧仪仗种类纷呈,数量庞大,队伍长达2里,从太和殿一直排列到天安。端门至午门之间是个大广场,占地面积30680平方米,御道两侧共有左右朝房100间,明清两代是吏、户、礼、兵、刑、工6部办公处,现在左朝房北侧为武警国旗护卫队的驻地。

穿过端门就是午门,故宫实行自南向北单向参观规定,游客一律由午门进入故宫,现在这里已是人头攒动,我们已是第二次游故宫,上次是在1994年,用了整整一天时间,距今已整整30年了。午门是紫禁城的正门,因居中向阳位当子午故名午门,始建于永乐十八年(公元1420年),是皇帝下诏书和下令出征的地方,清顺治四年时(公元1647年)重修,清嘉庆六年(公元1801年)再修。此门南距永定门4.6公里,北至钟楼3公里,其平面呈“凹”字形,东、西、北三面以12米高的城台相连,环抱一个方形广场。午门分上下两部分,上层正中为重楼,通高近38米,是故宫的最高建筑,比天安门还高3米多,重楼面阔九间60米,进深5间25米,重檐庑殿顶,两侧各有钟鼓亭3间,每遇皇帝亲临天坛、地坛祭祀则鸣钟,到太庙祭祀则击鼓,每遇大型活动则钟鼓齐鸣。

重楼东西向南伸出两翼城台,上各有庑房13间,形如雁翅向南伸出故称雁翅楼,四隅各有一座重檐攒尖顶的方形楼阁,这组建筑三峦环抱,五峰突起,是故宫宫殿群中的第一座高峰,高低错落,左右呼应,形若朱雀展翅故俗称五凤楼。重楼下层墩台中间有5个门洞,中门为皇帝专用,只有皇帝大婚时皇后可乘轿从中门进宫,状元、榜眼、探花在宣布殿试结果后也可中门出宫,但从午门南面看似乎是3门,实际上还有左右2个掖门开在东西城台里侧,分别向东、向西伸进地台,再向北拐从城台北面出去,因此从午门的背面看就是5个门洞了,所以有“明三暗五”之说,左右掖门平时不开,在太和殿举行大典时文武百官才由两掖门出入。

故宫又称紫禁城,是中国明清两代的皇家宫殿,设计者也是蒯祥,始建于明成祖永乐四年(公元1406年),历时长达14年,使用民工100万人,永乐十八年(公元1420年)初步建成,但第二年就因雷击发生大火,前三殿均被焚毁,此后又因两次火灾两次重建,明末李自成军攻陷北京,向陕西撤退前焚烧紫禁城,大部分建筑被毁,清朝历时14年才将中路建筑基本修复。现在的故宫为一座长方形城池,南北长961米,东西宽753米,占地面积达72万平方米,建筑面积约15万平方米,有大小宫殿70多座,房屋9999间半,

是世界上现存规模最大、保存最为完整的木结构古建筑群,目前故宫对游客的开放区域面积为70%,四周为高9米多、长3400米的城墙,各设一门,南为午门、北为神武门、东为东华门、西为西华门,城外为宽52米的护城河,1961年故宫成为首批全国重点文物保护单位,1987年成为世界文化遗产。故宫分为外朝和内廷两大部分,主要宫殿均沿着中轴线排列,三大殿、后三宫、御花园都位于这条中轴线上,并向两旁展开,南北取直,左右对称。按计划我们只走中轴线,进午门后首先看到的是内金水桥,很多人在桥上留影,其实拍摄的最佳角度和地点不在桥上,而在桥的东西两侧末端,在此可以将金水桥的玲珑曲线全部收入镜头。

金水桥的北面就是太和门,这是故宫外朝的正门,也是建制最高、规模最大的门,门前两侧有一对铜狮,高4.4米,重3吨,左雄右雌,威猛凶悍,这是故宫6对铜狮中唯一没有鎏金的,也是中国现存最大的铜狮,其须弥座的铜雕花纹繁缛细腻。我们穿过太和门的侧门,进入故宫最大的广场 —太和殿广场,这是世界上最大的庭院广场,面积达2.6万平方米,整个广场没有一草一木。1945年8月15日侵华日军宣布投降,华北战区受降仪式就是在此举行的,这也是在此进行的最后一次国家级重要仪式,有10多万民众参与见证。

广场北面就是太和殿,是紫禁城等级最高、规模最大的建筑,也是中国最大的木构大殿,其建筑规制之高、装饰手法之精,堪称中国古代建筑之首,今天这里也是人流如织,其中不少是穿校服的中学生。故宫外朝的中心为三大殿,太和殿在前,中和殿居中,保和殿在后,这里的26座建筑大致分为9个等级,其中第一等为太和殿,第二等为保和殿、太和门,第三等为中和殿。很多人认为太和殿平时用于上朝,其实此殿是用来举行各种典礼的场所,实际使用次数很少,明、清皇帝上朝的地方主要在乾清宫、养心殿,而非太和殿。

太和殿是朝廷举行国家大典的地方,明、清24个皇帝均在此举行盛大典礼,如皇帝登基即位、皇帝大婚、册立皇后、命将出征,此外每年万寿节、元旦、冬至3大节,皇帝在此接受文武官员的朝贺,并向王公大臣赐宴。太和殿座落在高8米的3层汉白玉基座上,基座下共有1142个龙头,除转角外都可向外排水,每逢雨季可呈现千龙吐水的奇观。太和殿面阔11间64米,进深5间37米,建筑面积2377平方米,高近27米,采用的是建筑形式最高的重檐庑殿顶,屋脊两端安有高3.4米的鸱吻,其檐角脊饰的镇瓦兽多达10个,破格增加了“行什”的脊饰,这在中国宫殿建筑上是个孤例,显示了其至高无上的地位,而中和殿是7个、保和殿是9个,天安门上也只有9个。太和殿明代时

原名奉天殿,后改称皇极殿,清顺治二年(公元1645年)改现名,历史上屡遭焚毁并多次重建,现为清代康熙三十四年(公元1695年)重建后的形制,殿前是宽阔的平台,设日晷、嘉量各一,铜龟、铜鹤一对,铜鼎18座,其中日晷是古代的计时器,嘉量是古代的标准量器。太和殿有72根大柱,其中顶梁大柱最粗、最高,直径1.06米,高12.7米,明代用的是楠木,清代用的是采自东北三省的松木,斗栱是明清斗栱的最高形制的溜金斗栱,正面七间为三交六椀菱花槅扇门,殿内明间设九龙金漆宝座,座后匾额“建极绥猷”4字为乾隆皇帝的御笔,原件在袁世凯称帝时换下后已失,现为2002年的复制品,但自2015年后太和殿内已不对游客开放,我们无法看到这些内部景观

太和殿的后面为中和殿,是皇帝去太和殿举行大典前休息的场所,平面呈正方形,进深各为3间,四面出廊。中和殿的后面为保和殿,平面呈长方形,面阔9间,进深5间,是每年除夕皇帝赐宴外藩王公的场所,也是科举殿试的地方,殿后北侧有上、中、下3块汉白玉石雕刻丹陛石,其中下方这块最长、最重,长16.57米,宽3.07米,厚1.7米,重达200吨,是故宫最大的石雕制品,当年从80多公里外的房山开采而来,而运往京城则更为艰巨,需在路两旁每隔1里挖一井,冬天从井里取水泼成冰道,2万民工1000多头骡子历时28天才运到京城,

现有图案为乾隆二十五年(公元1760年)重新雕刻,主体为9条龙,下部为5山,寓意九五之尊。欣赏过丹陛石,本想去三大殿东侧文渊阁楼下西侧看看,据说故宫9999间半的半间就在那里,但文渊阁未对外开放,我们只能转向附近的宁寿宫,这是乾隆花5年营造的城中之城,也分内外两部分,其中主体建筑为皇极殿,是慈禧60和70大寿举办地,其正门皇极门为故宫琉璃门之冠,形制独特精美,其他看点有琉璃九龙壁、畅音阁戏台等。

我们回到中轴线上,进乾清门来到内廷,主体建筑为乾清宫、交泰殿、坤宁宫,统称后三宫,是皇帝和皇后居住生活的正宫,明清16个皇帝曾在此居住生活,其两翼还有东六宫和西六宫,多为自成独立的院落,为皇帝与后妃居住生活的地方,其中乾清宫是皇帝的主要寝宫,顺治和康熙都将此作为居住和处理朝政的主要场所,“正大光明”匾后为雍正首创秘储存放处,但这里也不对外开放。

雍正帝即位之后移居养心殿,此后从乾隆、嘉庆到光绪、宣统,8位皇帝都在养心殿居住,我们本想去养心殿看看,但因维修也未开放,后来转到储秀宫,这里游人汹涌,堪比赶集。储秀宫为西六宫之一,是慈禧一生中最重要的宫殿,咸丰二年(公元1852年)慈禧入宫后就曾居住在此,并生下同治,光绪十年(公元1884年)为庆祝50岁生日,慈禧再移居此宫,现在储秀宫的陈设就是当年慈禧50寿辰时的原状。

最后我们走进御花园,位于正中的钦安殿始建于明代永乐年间,朱棣皇帝自诩为真武神的化身,故于中轴线上建钦安殿祀真武神,祈愿真武继续护佑,嘉靖十四年(公元1535年)添建墙垣后自成格局。钦安殿是北京中轴线上唯一的神殿,在紫禁城中地位尊贵,其形制为重檐盝顶,坐落在汉白玉石须弥座上,面阔五间,进深三间,殿内供奉一尊铜鎏金北方大帝真武像,其建筑形式和室内陈设历经明清两代,至今保存完好,但现在也是大门紧锁。

出御花园北的承光门、顺贞门就是故宫的北门—神武门,建于明永乐十八年(公元1420年),初名玄武门,代表北方之意,后因避康熙皇帝玄烨名讳改名神武门,高31米,平面矩形,基部为汉白玉石须弥座,城台辟门洞3券,上建城楼,面阔五间,进深一间,上为重檐庑殿顶。神武门作为皇宫的后门,是宫内日常出入的重要门禁,明清两代皇后行亲蚕礼即由此门出入,清代每3年选秀女,备选者经由此偏门入宫候选,皇帝从热河或圆明园回宫时多从此门入宫。此门也是后妃及皇室人员出入皇宫的专用门,皇帝出外巡幸从午门出宫,随行嫔妃则必须由神武门出宫,1924年逊帝溥仪被逐出宫,也是从此门离去。

今天虽然只是沿中轴线走马观花,但我们的腿脚早已软了,但仍坚持走到宫外西北角,这里拍角楼效果最佳,无风时可见护城河上的倒影。故宫角楼始建于明永乐十八年(公元1420年), 是一座4面凸字形平面组合的多角建筑,有九梁十八柱七十二条脊,屋顶有3层,上层纵横搭交的歇山顶,由两坡流水的悬山顶与四面坡的庑殿组合而成,因这种屋顶上有9条主要屋脊,所以称做九脊殿,中层采用勾连搭的做法,用四面抱厦的歇山顶环拱中心的屋顶,犹如众星拱月。下层为一环半坡顶的腰檐,使上两层的5个屋顶形成一个复合式的整体,因角楼的各部分比例谐调,檐角秀丽,造型玲珑别致,成为紫禁城的标志。

四

故宫后面就是景山,但很多人并不知道,在神武门和景山之间原来还曾有座北上门,体量和规制都很可观,比景山门高大许多,单檐歇山顶,面阔五间,具体位置就在现在的景山前街上,北面有驰道西连三海御苑、东接通惠河,为皇城北侧之交通枢纽,明代和清代早期此门才是紫禁城的北门,光绪时北上门变成了景山的南大门,故此门朝向并不是一成不变的,作为紫禁城北门时就朝北开,作为景山南门时则改为朝南开,1956年在拓宽景山前街时此门被拆除。

元代时景山只是座小土丘,属于元大内专供皇帝游赏的后苑范围,明初朝廷曾在景山下堆煤,以防元朝残部围困北京引起燃料短缺,故该山又称煤山,在修建紫禁城时,因北部为玄武之位,当有“镇山”屏障,故将拆除元代旧城的渣土和挖掘护城河、南海的泥土堆积成5座山,称万岁山,但明崇祯十七年(公元1644年)李自成攻入北京时,明思宗朱由检却吊死在此山东麓的一株老槐树上。清顺治十二年(公元1655年)此山改名为景山,

景山的山门称为万岁门,山门内明代时原有山前殿,康熙经常在此殿宴请各地来京的文武官员、各部落首领、公使等。清乾隆十五年(公元1785年)拆除了明代大殿,在原址基础上兴建了绮望楼,分为上下两层,楼内供奉孔子牌位,是清代官学堂学生祭拜先师孔子之处。宣统帝逊位后景山仍由清皇室使用,1924年冯玉祥部占领景山,在此架设大炮,驱逐溥仪出宫,此后景山一度荒芜,1928年辟为公园,现为全国重点文物保护单位。

景山的山体东西狭长,五峰横列,中峰最高,约45.7米,左右依次渐低,每峰单立一亭,均建于乾隆十五年(公元1750年),由乾隆亲自参与设计并命名,低峰左右二亭中东名观妙、西名辑芳,中腰二亭中东名周赏,西名富览,均为重檐绿琉璃瓦八角攒尖顶,主峰亭建在北京中轴线上,过去为北京全城的制高点,也是中轴线上的最高处,中亭名万春,高17.4米,平面呈方形,为三重檐四角攒尖顶,其彩绘也是皇家等级最高的形式,在此南望故宫全景尽收眼底,黄瓦红墙层层叠叠。

景山西侧山下就是北海公园,今天是周末,园内人很多,应该是游客和市民叠加所致,这里过去属于皇家园林,辽、金、元曾建离宫,明、清辟为帝王御苑,清顺治八年(公元1651年)始建藏式白塔,塔前建白塔寺,乾隆年间对北海进行大规模的修葺和增建,前后连续施工长达30年之久。1925年这里对民众开放,分为北岸、东岸景、琼岛和团城4大区域,总面积69公顷,其中水面占56%以上。我们走进北海公园南门,首先看到的是屹立在琼华岛上的白塔,此塔具有主宰全园的气势,是北海的象征和标志,

白塔为覆钵式藏式喇嘛塔,实际上是一座舍利塔,上圆下方,高35.9 米,基座为十字折角形石砌须弥座,座上为3层圆台,中部塔肚为圆形,最大直径14米,如果仔细看可见塔身有些方形小孔,这是为塔心木构架通风之用,塔顶是鎏金火焰宝珠,白塔的东北坡古木参天,为“燕京八景”之一,有乾隆御题的“琼岛春荫”碑,但我们到此是为西北岸的双面九龙壁。九龙壁是影壁的一种,在中国传统建筑中用于遮挡视线,我国有3大九龙壁,分别位于故宫、北海公园和大同明王府,其中知名度最高的是故宫九龙壁,规模最大的是大同九龙壁,

但只有北海公园九龙壁是唯一的双面壁,也是龙最多的九龙壁,大大小小共有635条,在正脊、垂脊、筒瓦、陇陲等处均有龙,甚至多踩斗拱下面也各有一条, 被誉为“中华第一壁”,1900年八国联军侵略北京时,九龙壁北面的建筑被侵略军放火烧光了,因为九龙壁通体都是非燃材料才得以幸存。这座仿木结构的彩色琉璃砖影壁高6.5米,厚度1.2米,长达27米,壁上的图案由7种颜色的琉璃砖镶嵌而成,壁东北面为旭日东升,西南面为明月当空,下边都是江崖海水,顶部是琉璃筒瓦庑殿顶,色彩绚丽,古朴大方。

从北海公园北门出来,东行不远就是原地安门旧址。明清时期地安门是皇城的北门,始建于明永乐十八年(公元1420年),初称北安门,俗称后门,东西两侧为城墙,清顺治九年(公元1652年)重建后改称地安门,是北京中轴线上的重要标志性建筑之一,其南对景山,北对鼓楼,与皇城南门的天安门相互对应,寓意天地平安、风调雨顺,历史上地安门曾经发挥过重要作用,皇帝北上出征、祭地坛诸神时均要出入此门。清光绪二十六年(公元1900年)八国联军入侵北京,在此曾遭受清军的顽强抵抗,后慈禧带着光绪仓皇离京,走的也是地安门。

1913、1923年为修建大明濠排水干线,拆除了地安门东西两侧城墙,1954年底为便利交通又将地安门拆除,拆下来的东西统一编号登记造册,原计划异地移建,后因火灾将木料全部烧毁,移建之事也就不了了之。我们由此十字路口沿地安门外大街向北,看见一座单孔石拱小桥 —万宁桥,长仅10余米,宽近10米,桥面铺石,中间微拱,桥两侧为汉白玉石护栏,因地安门俗称后门,因而此桥也叫后门桥。此桥跨什刹海入玉河处,看上去其貌不扬,但你可别小看这座很不起眼的石桥,其地位和身份可不一般,这座北京中轴线上最小、最低的建筑,是北京中轴线上最古老的桥梁,故被誉为“中轴线第一桥”,也是《北京中轴线保护管理规划》确定的遗产区要素之一。万宁桥始建于元至元二十二年(公元1285年),开始是座木桥,至顺元年(公元1330年)改为单孔石桥,元世祖忽必烈派刘秉忠负责新都筹建时,将古积水潭东岸突出的最边缘点当作基点,向南北延伸画出一条与湖泊相切的直线,这个基点位置就是万宁桥,因此可以说此桥是元大都城的奠基石。虽然此桥规模不大,仅为卢沟桥的1/10,但在元代的作用相当巨大,元初南方各地漕运粮船从大运河北上,但到达北京通州便告终止,剩下只能依靠陆运,

元至元二十八年(公元1291年)郭守敬引昌平白浮泉水入城,向东出城后可直达通州,忽必烈给新河道起名通惠河,漕运船只经通惠河可直接驶入城内的积水潭,而万宁桥是积水潭的入口,所有南方漕船都必须经过此桥,当时这里建有大水闸,通过提水放闸可让粮船驶入大都水港,其地理位置极为重要,是元代大运河北端终点的标志,因此,万宁桥在元大都的建筑中具有重要的地位。由于交通便利,又毗邻皇城,加之湖光水色绚丽,景色不逊江南,商业流通带动了这一带的发展,漕运物资汇集于沿岸,经此流向皇城内外,形成了元大都“前朝后市”中的格局,当时万宁桥附近商肆画舫云集,丝竹悦耳,酒香醉人,好一派繁华景象。明、清后这方面的作用降低,但仍为北京南北陆路交通的必经之处,后因河道淤塞、废弃,桥身下半部被埋入地下,逐渐被人们遗忘。2000年此桥进行了大规模修整,重现小桥流水的景观,修复时挖出了被埋多年的镇水兽,仍放置在原处,据说镇水兽名为叭嗄,性好水,是龙生九子之一。这儿的镇水兽共6组,桥两面中孔拱券上各有一只,但仅伸出头部,南北河沿上那两只最精彩,也是龙头龙身龙爪,爪中还抓着两团水花,细看却有几分狮虎相,憨态可掬,顽皮淘气。

明清以来万宁桥两侧一直是富人区,亲王贵胄、社会名流纷纷在此地构筑园亭,桥西侧的什刹海有醇亲王府、庆王府,还有梅兰芳、郭沫若、宋庆龄故居,当然最著名的当属和坤居住过的恭王府,是北京保存最完整的清代王府。桥东侧的南锣鼓巷则有僧格林沁王府、末代皇后婉容故居、齐白石故居等,还有晚清北京私家园林中最有艺术价值的可园。南锣鼓巷呈南北走向,东西两面共有16条胡同,呈鱼骨状整齐排列,据说这里是唯一完整地保存着元大都里坊风貌的传统民居区,也是最富有老北京风情的街巷,近年来这里已成为新的旅游热点,我们也进去转了转,但感觉比较一般,物价也比较贵,位于雨儿胡同的齐白石故居竟闭门谢客。

我们沿地安门外大街继续向北,前方三岔路口就是鼓楼,其北面约100多米处还有钟楼,二者前后纵置,相互呼应,各司其职,为元、明、清三代京城的报时中心,也是中轴线的北部终点。中国古代钟鼓楼起源于汉代,唐代长安在宫城正门承天门设置钟鼓,作为全城的司时中心,元代在北京宫城之北也建了钟楼和鼓楼。北京钟鼓楼始建于元代至元九年(公元1272年),曾多次毁于火,其中鼓楼于清嘉庆五年(公元1800年)重修,占地面积约7000平方米,四周砌有矮砖墙,门前有石狮一对,建筑由砖台和木楼两部分组成,砖台高4米,南北侧各有券门3座,东、西侧也有券门1座,台内为十字形券洞,系无梁式砖石结构,东北隅有一门,门内有石梯可上楼;台上为殿堂式建筑,高46.7米,东西长约56米,南北宽约33米,三重檐结构,面阔五间,六抹方格格扇门窗,室外环楼有走廊,设木栏杆,四角支撑有擎檐柱,上层为灰筒瓦歇山顶,绿琉璃剪边,楼内有24面鼓用于报时。

鼓楼后的钟楼位于中轴线最北端,始建于元朝至元九年(公元1272年),原为万宁寺的中心阁,后毁于战火,明永乐十八年(公元1420年)与鼓楼一同重新修建,后再次被毁,现楼于乾隆十二年(公元1745年)重建,平面为正方形,占地6000平方米,高47.9米,是北京古代中轴线上最高建筑。为防止火灾全部采用砖石结构,楼身之下为砖砌城台,城台上4面有城垛,正南为一座与围墙相连的三联大门,中门内为清乾隆年间重建钟楼碑,碑首题额《御制重建钟楼碑记》。楼身为无梁式砖石建筑,4个立面相同,各开一拱券门,内部为复合式十字拱券结构,基座为汉白玉须弥座,周围环以汉白玉栏杆,上部为重檐歇山顶,楼内原有明永乐十八年铸造的铁钟一口,钟高7米,直径3.4米,重63吨,据说是中国现存最重、最大的古代铜钟,钟声悠远绵长,圆润洪亮,现存放于北京大钟寺古钟博物馆。作为古代京城的报时建筑,“暮鼓晨钟”使全城有序可循,每到黄昏时分钟楼敲钟18下,

鼓楼击鼓18下,共击三遍108下,算报完一个时辰。清乾隆后改为只报夜里两个更时,两个更夫分别登钟鼓楼,先击鼓后敲钟,提醒人们入眠,其计时方式将一夜分为五更来计算,每更为一时辰,即现在的两小时,19点为定更,21点为二更,依次类推,第2天5点为亮更,定更时钟声响城门关、交通断,称为“净街”,亮更时钟声响城门开,但二至四更只撞钟不击鼓,以免影响大家睡眠,亮更时则先击鼓后敲钟,表示该起床了,1924年后钟鼓楼报时停止,民国年间对外开放,1990年起每年除夕恢复鸣钟击鼓,1996年北京钟鼓楼成为全国重点文物保护单位。

尾声

随着北京城市的快速发展,最美中轴线正不断向南北延伸、扩展。距北京永定门40.2公里的大兴国际机场正位于中轴线南端延长线上,仅偏差4度,几近重合,航站楼内第4层有浮雕《一线一城》,凸显了北京大兴国际机场地理位置,浮雕由10块铜方砖组成,铺装于机场中轴线上,其图案从北至南依次表现的是:国家体育馆、钟楼、鼓楼、景山万春亭、天安门、前门、天坛、永定门、北京大兴国际机场,每块铜砖上标明机场距离中轴线上各标志性建筑物的距离。大兴机场为世界最大空港,也是北京现代中轴线上最大的建筑群,

由伊拉克裔英国女建筑师扎哈·哈迪德工作室设计,2014年底开工建设,2019年9月通航,总投资约为800亿元,航站的主楼为五指廊的造型,地上、地下一共5层,总面积为78万平方米,高25.2米,金色的屋顶在阳光的照耀下熠熠生辉,宛如一只展翅高飞的凤凰。航站楼为世界最大的减隔震建筑,可抵抗12级台风,屋盖可抵御17级的特强龙卷风,并实现室内自然光采光面积超过60%,中心顶部建有巨大的6边形天窗,形成一个大型光庭,每条指廊顶部会延伸出一条天窗,延展到各指廊的末端。18万平米庞大屋盖重量4万多吨,仅用8根C型柱支撑,

彼此间距长达200米,为旅客提供了最大化的通透公共空间,站在航站楼中心的旅客视线没有任何阻挡,机场各个方位一目了然,从航站楼中心步行到任何一个登机口,所需的时间不超过8分钟,尤其是行云流水般的流线形吊顶更是吸晴,极具现代美感。大兴机场拥有223个机位、4条跑道、82个登机口,一期工程可满足2025年旅客吞吐量7200万人次、货邮吞吐量200万吨、飞机起降量62万架次的需求,现年旅客吞吐量已超过5200万人次,累计完成航班起降约45万架次,货邮吞吐量约37万吨。

距北京钟楼正北4.3公里的奥体中心,也位于中轴线北端延长线上,其东侧为“鸟巢” —2008年北京奥运会的主体育场,现为国家体育场,当年在89个规划设计方案中由瑞士赫尔佐格和德梅隆韦斯特设计公司与中国建筑设计研究院组成的联合体方案以压倒性胜出,其外形结构如同由树枝编织成的鸟巢,建筑顶面呈马鞍椭圆形,南北长332.3米,东西长296.4米,最高点高度为68.5米,最低点高度为42.8米,撑起“鸟巢”框架的是一种特种钢材,由河南舞阳特种钢厂专门研制,建筑外立面未整体封闭,使体育场内自然通风,

在这里中国传统文化中镂空的手法、陶瓷的纹路、红色的灿烂与热烈,与现代最先进的钢结构设计完美融合。“鸟巢”占地20.4万平米 ,建筑面积25.8万平方米,可容纳观众9.1万人,2003年12月开工建设,2008年3月完工,总造价22.67亿元,“鸟巢”主体结构设计使用年限100年,耐火等级为一级,抗震设防烈度8度,我们进入“鸟巢”时,里面正在进行北京国资系统运动会,现场人声鼎沸,音乐震耳。

“鸟巢”的西侧是“水立方” —国家游泳中心,由中国建筑工程总公司、澳大利亚PTW建筑师事务所、ARUP澳大利亚有限公司联合设计,设计来源于水分子和水泡的微观结构,结合中国传统的空间观、宇宙观和建筑观,将建筑形体设计为单纯的“方”,与“鸟巢”的“圆”形成呼应,2003年底开工,2008年初竣工,总建筑面积约10万平方米,是唯一由港澳台侨同胞捐资建设的奥运场馆。“水立方”外型由奇特的膜结构和多色彩的肥皂泡组合,内部主要由5个区域组成,分别为竞赛区、运动员及随队官员区、竞赛管理区、贵宾区和媒体区。2018年国家游泳中心进行改造,新增冰壶场地功能,正式开启“水冰双驱”新模式,改造后可容纳4600名观众。

沿北中轴景观大道继续向北就是奥林匹克森林公园,占地680公顷,其中南园380公顷,北园300公顷,森林以乔灌木为主,绿化覆盖率95.61%,其标志建筑物是高耸的奥林匹克塔,此塔以“生命之树”为设计理念,塔体由5座186米至246.8米高低不同的独立塔组成,似合似分,造型独特,在上部逐渐向四周延展成树冠形态,顶部为奥运五环标志,是北京中轴线上的最高建筑,从大兴机场到奥林匹克公园,北京的现代中轴线已长达52.3公里。

(全文完)

评论