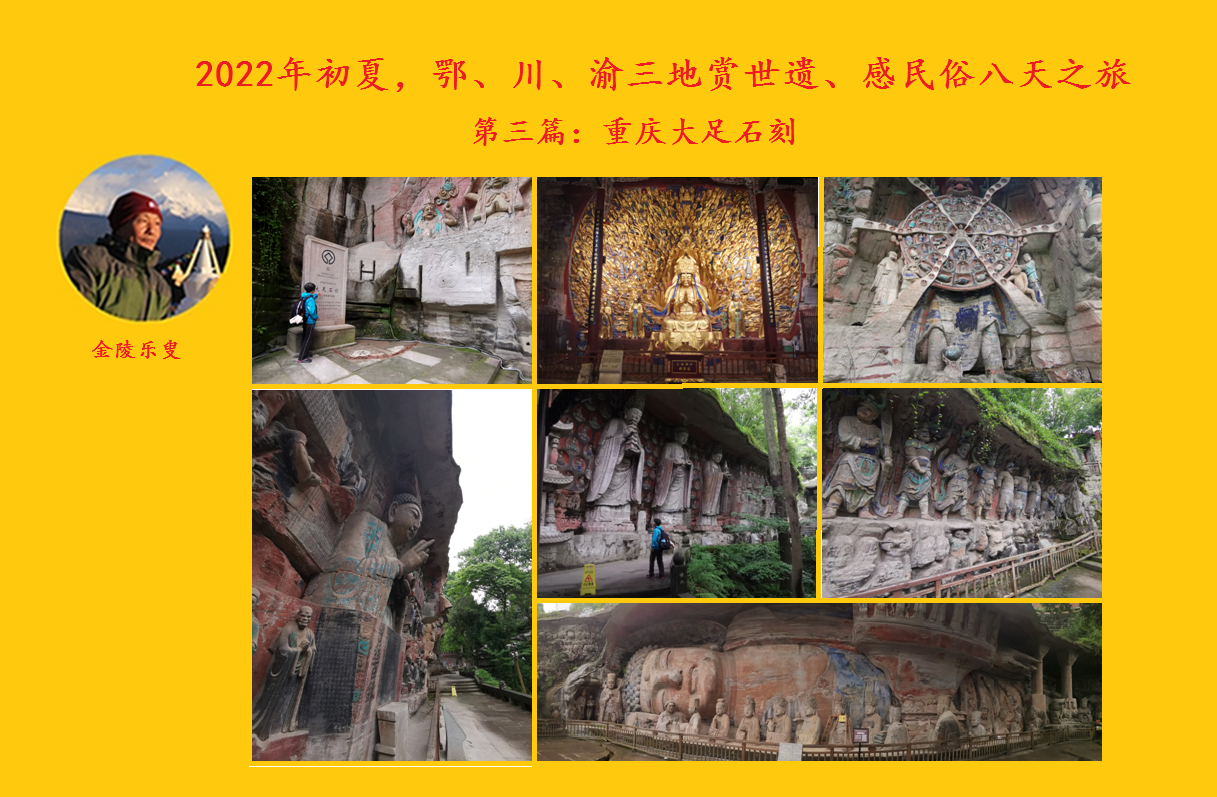

大足石刻印象

重庆大足石刻代表了公元9-13世纪世界石刻艺术的最高水平,被称为人类石窟艺术史上“最后的绝唱”。它展示了中唐到两宋时期中国石窟艺术的发展和变化,具有早期石窟艺术不可替代的历史价值。大足石刻以规模宏大、雕刻精美、题材多样、内涵丰富、保存完好而著称。1961年被列为首批全国重点文物保护单位,1999年被联合国教科文组织列入《世界遗产名录》。大足石刻由宝顶山、北山、南山、石门山、石篆山“五山石刻”组成,其中以宝顶山石刻规模最大,也最为精彩。

最早听说大足石刻,是在小学上地理课时,听老师偶尔说到“北敦煌、南大足”。当时,完全就没有石刻的概念,也不知敦煌和大足在哪里,更不要说去读懂它们了。随着年龄增长和阅历积累,才知道世界八大石窟有五个在中国,还知道了大足石刻原先属四川,之后又划归重庆。相对于敦煌石窟、龙门石窟、云冈石窟,麦积山石窟,人们少有听闻的就是大足石刻。直到2016年大足石刻以纪念币形式被央行发行,进入收藏品市场。才引起我们对它的关注。随后不断的信息收集,一个印象模糊的大足石刻便逐渐清晰起来。不睹不快,想去大足石刻的兴趣也愈发浓厚。于是,2022年7月1日,我们在结束四川三星堆的游览后,随即按既定行程前往大足石刻。

(上图)为中国人民银行2016年7月19日发行的世界遗产——大足石刻金银纪念币一套。该套金银纪念币共4枚,其中金质纪念币2枚,银质纪念币2枚,均为中华人民共和国法定货币。1、银质纪念币背面图案为“宝顶山”。纯银30克,直径40毫米,面额10元,成色99.9%,发行量60000枚。2、金质纪念币背面图案为“日月观音”,纯金8克,直径22毫米,面额100元,成色99.9%,发行量30000枚。3、银质纪念币背面图案为“释迦涅槃圣迹图”,纯银1公斤,直径100毫米,面额300元,成色99.9%,发行量5000枚。4、金质纪念币背面图案为“千手观音”,纯金150克,直径60毫米,面额2000元,成色99.9%,发行量1000枚。

大足石刻前世今生

据史书和县志记载,初唐永徽元年(公元650年,当时大足尚未建县)石刻造像已出现在大足境内。据说,最初发现(至今尚存)为大足尖山子一带的小型石刻。大足地理条件优越,四面环山,地势平坦,湖泊众多,一条清澈的濑溪河蜿蜒于县区内外,是川渝地区著名的鱼米之乡,素有“蜀稻熟,天下足”之美誉。至唐乾元元年(公元758年)大唐帝国在历经了“安史之乱”后,唐肃宗决定废除分封制,由州县治取代郡县制,由此。大足正式设立为县府,隶属昌州治。

据考证,唐光启元年(公元885年)昌州由静南县迁治大足县,大足地位日渐凸显。唐景福元年(公元892年)大足北山、南山等石刻相续开凿。由此,大足石刻进入一个繁荣期。至公元1279年(南宋末年),大足一直是昌州治所在地,大足的“五山摩崖石刻石窟造像”也几乎在这400年期间完成。

公元13世纪末(南宋末期)因战乱,大足摩崖石刻造像停滞。直到15世纪末的明初永乐年间,摩崖造像方渐复苏,一直延续至19世纪末的晚清时期(前后约500年)。“五山石刻”又续建了寺院和庙宇,新开凿摩崖造像39处,其中也不乏佳品,但多以小型石刻造像为主,造像数量还不及大足石刻造像总数的20%。

以北山、宝顶山、南山、石篆山、石门山为代表的大足五山石刻,不仅是中国石刻艺术的隗宝,也是世界石刻艺术的辉煌。大足石刻自公元650年初始,直到本世纪初,历经1500余年的风雨侵蚀,朝代更迭,兵燹火焚等天灾人祸,五山石刻至今仍保持完好,历久不衰,是中国乃至世界石刻保护史上的一个奇迹!

大足“五山石刻”以规模宏大,雕刻精美,题材多样,内涵丰富,保存完好而著称于世;它融汇佛教、道教、儒家学说为一体,体现出与我国前期石窟造像不同的艺术构思;以宗教多元化、形象本土化,生活世俗化,在中国石窟艺术中独树一帜。并以大量的人物形象和文字史料,展示了石窟艺术及宗教的发展变化,是中国石窟造像艺术的创新,有不可替代的历史作用和鉴赏价值。其中以宝顶山的摩崖石刻规模最大,内涵最丰富,造像最精美。以北山石刻的洞窟最多,造像工艺手法最细腻。

宝顶山石刻主要成于南宋时期(1174-1252),由大足名僧赵智凤主持开凿,他执着践行,历时70余载,造就了一座造像近万尊的大型佛教密宗道场。他集宗教之大全,取造像之精华,把中国石窟艺术推上了顶峰。赵智凤不仅精通道教佛法,而且深蕴民情民俗,宗教理念可谓独树一帜;他秉持以佛教为核心,融汇道家、儒家及民间传说为一体,结合本土元素,力求石刻造像精美夸张,符合中国人的审美观念;他宣扬“善恶有报”的宗教核心思想,改变传经颂法如“苦行憎”式的说教,提倡道教佛法的“自律性和利他性”。从而,通过石刻造像的观赏性和世俗趣味性,使得宗教更容易被人们所接受。

宝顶山石刻开中国摩崖石刻造像之先河,之后又历经明清两代的不断积累,仍保持着宋代石刻的独特创意和风格。后续者仍秉持赵智凤石刻造像理念,通过晓之以理、动之以情、诱之以福乐、威之以祸苦的谆谆诱导,激发信众的虔诚。并将石刻添加了浓郁的儒家思想和本土道教旨意。从而,将宝顶山石刻推向中国石窟艺术的最高峰。也被称为中国石窟艺术的最后绝唱!

宝顶山摩崖石刻主要集中在大佛湾一带。大佛湾位于景区西北部,形似一扁园型山湾,长约500多米,按顺时针方向浏览摩崖石刻依次为:柳本尊道场、十大明王、地狱变相、十殿阎罗、大方便佛报恩、毗卢洞、孔雀明王、释迦牟尼卧佛、千手观音、六道轮回、护法神像、牧牛图、圆觉洞、柳本尊像等(详见上图)。

游览宝顶山石刻,不得不说两尊含义特殊的造像。一尊是(石刻西入口处)柳本尊行化道场中的主佛柳本尊像。柳本尊为佛教密宗第六代教主,是当时川渝地区的高僧大德。密宗教化的核心是为普度众生而舍其一切,崇尚自残肢体,用秘咒为人治病。我们所看到的柳本尊像缺左耳、缺右眼、少左臂。表明柳本尊舍身行教,将耳、眼、手臂皆献给了众生。柳本尊也是名僧赵智凤的恩师,赵智凤一生信奉佛教密宗,将师傅造像立于众像之首,可见对他恩师的尊崇。

第二尊(大佛湾东出入口处)的柳本尊正觉菩萨像,据说是经赵智凤本人授意的化生像。该像宁静祥和,远离世俗,表明赵智凤一身践行密宗教旨,为宝顶山石刻倾其所有,终其一生,已大彻大悟修成正果。造像右侧立有三块石碑,分别叙述了赵智凤生平及宝顶山石刻的由来。可谓“滚滚长江东逝水,七十余载励一志,甘愿与佛日日修,宝顶山下成无量”!

去大足石刻的交通

大足现为重庆市的下辖区,大足城区(汽车客运站)距重庆市中心(朝天门广场)约110公里。大足“五山石刻”分布于大足汽车站周边(见下图)。其中石门山和石篆山距城区较远,没有直达公交。南山、北山和宝顶山均有公交可方便到达。

游客来大足石刻主要从两个方向,一是重庆方向进入。重庆菜园坝汽车站、陈家坪汽车站、重庆北站南广场汽车站、重庆江南枢纽(长生桥车站)均有到大足的班车(行程100公里约2小时)。到县汽车客运站下车后,可在车站附近乘205路公交或石刻专线公交前往宝顶山石刻和北山石刻。也可从重庆沙坪坝火车站或重庆西站乘高铁到大足南站,从大足南站乘公交204路转205路或石刻专线前往宝顶山或北山石刻(行程50公里约2小时)。

如果从成都方向进入,则以乘高铁到大足南站转公交前往宝顶山或北山石刻最快捷。成都东站每天现有9个班次的动车或高铁(票价89元-122元不等)停靠大足南站,行程1个小时至1个半小时。之后,从大足南站乘公交204路转205路或石刻专线前往宝顶山或北山石刻(行程50公里约2小时)。

旅行就是这样,不但要游得好,更要行的好。如果是全程依托公交的背包客,当天往返大足+游览宝顶山石刻(或含北山石刻),时间缺口一定很大,应选择当天下午游览北山石刻,当晚在大足城区住宿,第二天上午游览宝顶山石刻,下午再返程,至少可以在景区停留8-10小时,以确保游得好。

关于大足住宿:住宿地要以乘坐公交205路/石刻专线最方便、乘坐公交204路/206路往返大足南站最快捷,确保行的好。上图是我们大足之行的目标住宿地,或许能为旅友提供一些帮助。

宝顶山石刻的游览

2022年7月1日下午,我们从四川三星堆返回成都东站,站内换乘G3427(15.20-16.14/二等座/108元)前往大足南站。出站乘坐大足公交204路,行程35公里,票价6元,约1个半小时,在大足妇幼保健院站下车。当晚入住妇幼保健院附近的一家酒店(108/标间/含单早)。

7月2日早晨,我们从酒店西侧80米的大足宏运商城公交站,乘坐公交205路(客运站06.30首发,票价2元)前往宝顶山(由于同往景区上班和做买卖的当地人很多,车上显得十分拥挤。事后才知道,下班车乘客会少许多)。上午07.40分,我们在宝顶山停车场站下车(公交205路围绕宝顶山共停靠3站,只有停车场站进入景区最便捷),跟随景区人员走一小道,约5分钟,就到了宝顶山游客中心。

宝顶山石刻景区现行门票120元(五山石刻联票140元),儿童/学生/老人/等均有优惠或免票。开放时间08.30-18.00。眼前雄伟的建筑是宝顶山游客中心,“天下大足”四个字为赵朴初先生所提。今天的天气很阴沉,还不时飘点小雨。此刻,我们多少有点感慨。也许,你不到天下大足,就不识大足石刻真面目!仰慕多年的天下大足,我们终于来了!

进了景区,我们原本打算乘观光车去大佛湾,但观光车要等游客满座才开车,大概是时间太早,此刻还不见售票员身影,司机也不知哪去了。(宝顶山景区观光车往返20元/人,单程10元,可购单程票)。

情急之下,我们也不愿等待,看导航去大佛湾也只有1100米,为此决定步行前往。

去大佛湾必经大足石刻博物馆,据说,石刻博物馆内展品丰富,系统介绍了世界佛教石窟艺术的形成和发展。以精美的图片和仿品展示了世界八大石窟的精华。我们此行大足时间非常有限,既定的目标就是宝顶山摩崖石刻,再没其它打算。为此,大足石刻博物馆与我们算是“插肩而过”,多少有点遗憾吧!

眼前是石刻博物馆旁的舍利塔。据说也是宝顶山一景。

走过博物馆前的舍利塔,前方有一处三岔路口,一定要按指路牌“宝顶山石刻”方向走。我们返程(应该往博物馆方向走)就在这个路口走错了方向,没有原路返回游客中心,而是山环水绕,不明不白就走到圣寿寺里去了。

走到“宝顶山”(有世界文化遗产标志物)大石碑。立存此照。大佛湾就不远了。

从大石碑旁的步道(不走观光车道)去大佛湾,据说路程要短不少。

沿步道往前300米,看见一座小桥,大佛湾就OK在望了!

走过小桥,眼前豁然开朗,名扬天下的大足宝顶山摩崖石刻跃然眼前!

尽管我们事先对宝顶山石刻已有所了解,但第一眼所看到的宝顶山摩崖石刻,除了它的视觉冲击、除了它的复杂层次、除了它的造像生动、除了它的人物丰富......等等。最大的感受就是它(如敦煌石窟、云冈石窟等)不是由一个个石窟组成,而是高有层次交错、纵向毗邻连片、满堂色彩柔和的巨幅造像联合体。它的造像群组以龛为单元,一龛一内容、一龛一精彩,龛与龛交织。每龛有主尊、有经纶、有教义、有历史、有故事。

宝顶山摩崖石刻现场有讲解员,据说,讲解系统而深入,但游客必须到达足够的人数,讲解才会进行。我们在入口处等待了约10分钟,眼下也只聚集了几位游客。看来,游客人数按要求还差很远。为此,我们决定自行走马观花去浏览。

宝顶山摩崖石刻集中于大佛湾一带,大佛湾有东、西两个进出口,游客既可以西进东出,也可东进西出,只有浏览顺序正反不同,没有任何观赏内容不同。如果游客选择步行来大佛湾,一般都会从西口进入,浏览顺序为:柳本尊道场——十大明王——地狱变相——十殿阎罗——大方便佛报恩——毗卢洞——孔雀明王——释迦牟尼卧佛——千手观音——六道轮回——护法神像——牧牛图——圆觉洞——柳本尊像等。

西入口第一龛《柳本尊行化道场》。道场正中便是佛教密宗第六代教主、当时川渝地区的高僧大德、宝顶山石刻开创人赵智凤的恩师——柳本尊。将柳本尊置于如此显赫位置,可见赵智凤对师傅的尊崇。《柳本尊行化道场》是柳本尊的功迹介绍。佛教密宗教化的旨意就是为普度众生可舍去一切,崇尚自残肢体,用秘咒为人治病。所以柳本尊造像缺左耳、缺右眼、少左臂。表明柳本尊舍身行教,已将自身部分器官献给了众生(柳本尊周边除了几位侍从佛,都是柳本尊舍生救治的受众佛)。

大佛湾摩崖石刻《柳本尊行化道场》造像一览。

大佛湾第二龛《十大明王》。十大明王位于柳本尊行化道场下方。全龛宽24.8米、高5米。明王是指上天十位菩萨受如来佛指令,下凡人间降伏恶魔,因功绩显著,被封为十大明王。他们依次是1.马首明王、2.降三世明王、3.愤怒明王、4.大威德明王、5.大火头明王、6.大秽迹明王、7.大笑金刚明王、8.无能胜金刚明王、9.大轮全剧明王、10.步掷金刚明王。相传十大明王道行深厚,各有降妖利器,妖魔鬼怪见之而闻风丧胆。明王源于中国神话故事,据说,原先明王只有八位,后根据民间需要增添至十位。

大佛湾第二龛《十大明王图》中的无能胜金刚明王。他位于西入口“首当其冲”处。

大佛湾摩崖石刻造像一、二、三龛纵向一览。

大佛湾摩崖石刻造像群二、三龛纵向一览。

大佛湾第三龛《地狱变相》。地狱与天堂是宗教的四大命题之一,佛教传入中国最先说地狱有八层,后来根据教化需要,被民间增加到十八层。宝顶山石刻十八层地狱图堪称经典,也是中国至今保存最完整的地狱群像图。造像分为上下三层,上层是地藏王菩萨佛光普照,教化天下大众“安分守己”;中下两层是十八层地狱里“恶有恶报”的惨状。什么上刀山、下油锅、割舌头、剪指头、投蒸锅、磨肉酱、拦腰锯等等十八般酷刑。看看造像刻画的刑罚有多厉害,大概连恶人也会被吓破胆!

大佛湾摩崖石刻造像群二、三龛纵向一览。

大佛湾第四龛《十殿阎王》。地藏王菩萨两边就是十殿阎王,是一幅造像群的两个命题。造像显示地藏王菩萨地位最高,是道义佛法的象征。而十殿阎王就如同“大陪审团”,根据道义佛法审判罪犯,罪犯被定罪后,会打下地狱受刑。可以说,一幅造像群体现了立法、司法、执法的三者关系。十殿阎王也源自中国民间传说,他们分别掌管地府十殿,分别是一殿秦广王、二殿楚江王、三殿宋帝王、四殿仵官王、五殿阎罗王、六殿卞城王、七殿泰山王、八殿都市王、九殿平等王、十殿转轮王。

据说《地狱变相》和《十殿阎王》造像群是整个宝顶山石刻最为精彩的部分,它包罗人间万象,宣扬善恶有报,宣教清规戒律,提倡自我约束,以求天下太平。也许是迎合当时需要,有些法规戒律且过于轻率繁琐,甚至将劝酒、养鸡、吃喝、饶舌、举止不当,丢弃小动物等也课以重罪,被投入地狱。如果从当今的社会角度看,实属不可思议。古人素有“乱世用重典”之说。也许,我们并不知道当时都发生了什么。

据说阴朝地府的行刑者皆源自中国神话。他们也个个有名头谥号,比如王超、马汉、牛头、马面、獐头、鼠目等等。眼前的《地狱变相》就是一副芸芸众生百相,上到天国佛界,下到阴朝地府,再到十八层地狱,如此周而复始,因果循环,就为变相出一个清平世界来!看看上图,你不得不佩服我先人想象力之丰富,抑恶杨善用心之良苦,宣教惩戒手段之完备。而我古代工匠又以高超精湛的技艺将其表现的淋漓尽致!

大佛湾第五龛《大方便佛报恩变相》。据说,佛教从印度传到中国,原先并没有孝道之说,中国儒家思想崇尚“百善孝为先”,中国人普遍赞赏“滴水之恩,当涌泉相报”。由此,佛教也在中国不断本土化,不断被赋予了“孝道”内涵,《大方便佛报恩变相》实际就是这一过程的体现。

《大方便佛报恩变相》的中心思想是宣扬“行孝成佛”。神龛主尊为释迦摩尼(中国本土称如来佛)。众石刻造像以《父母恩重经变相》为主题,生动刻画了《婆罗门乞讨供养父母经变相》、《提太子割肉济养父母经变相》、《辱太子挖眼抽髓救父王经变相》、《转轮王以身剜于孔以求正觉经变相》等众多关于行孝成佛的故事。倡导人们“以孝为先”,舍身行善,方能“行孝成佛”。

大佛湾第五龛《观无量寿佛经变相》,据说,该龛最具中国特色,它宣扬“善有善报”。一旦当事人修心明智后便可成佛,便可去往西方极乐世界。造像上方刻画出西方极乐世界的美好盛况,处处洒满黄金、人人能活八万四千岁,到处皆山珍海味可食,衣服长在树上可以自取,一派歌舞升。下方造像则刻画了人间的三品九生,只要你奉行孝道、多发善心、多做善事,心中有佛,你就可以去西方极乐世界。《观无量寿佛经变相》以通俗易懂的道理教导人们一心向善,是中国文化元素的真实体现。

《观无量寿佛经变相》下方造像刻画的云云众生,他们争先恐后,人人践行孝道、人人争做善事、人人颂读佛经。无论富贵还是贫困、无论做过什么坏事,这些都没有关系,只要你心中有佛,就一定能到达西方极乐世界。看来,信奉佛经道教不全是“苦行僧”式的修行,也有美好极乐世界的展望。

大佛湾摩崖石刻造像群第四、五龛纵向一览。

大佛湾摩崖石刻造像群第四、五龛纵向一览。

大佛湾摩崖石刻造像群第四、五龛纵观一览。

大佛湾摩崖石刻造像群第四、五龛回观一览。

大佛湾第七龛《毗卢洞》,毗卢洞是宝顶山石刻仅存的二处石窟之一。相传,毗卢洞是密宗主尊毗卢遮那佛给众菩萨、僧众讲经说法的道场。洞内现存大小佛像287尊,窟内造像个个生动逼真,表现出众佛在聆听佛法时姿态各异。他们或坐、或站、或跪,已完全沉浸在毗卢遮那佛的讲经说法之中。

走进毗卢洞,可见洞窟正上方刻着一藏经阁,阁上放着经书。神龛正中间坐着毗卢遮那佛,他手结上有菩提印,口吐文理之光,神情肃穆,密传真言,仿佛句句深入诸菩萨之耳。神龛前壁还有毗卢遮那佛的八幅化身造像。神龛周边刻画有文殊、普贤、观音、弥勒、金刚等众菩萨在全神聆听佛法。

《毗卢洞》内一览。眼前柔美的造像大概就是大慈大悲、救苦救难的观世音菩萨吧!据说,观音是佛教西来东渐的例证。观音原自中国神话,是母爱无边的象征。于是,佛教传入中国不久,便出现了西王母之说,又说西王母由慈悲佛变性而来......等等。之后,又有了观音和南海观音救民于水火......再往近代推一推,中国东南沿海地区又出现供奉妈祖的习俗。看来,人人需要享有母爱,佛法道教当然也不例外。

《毗卢洞》主尊毗卢遮那佛何许佛亦?关于他的来历和在佛界的地位,现场也没有介绍和讲解。但我们以为,仅《毗卢洞》的造像数量之多,形象之生动,雕琢之精美,足以与我国任何一座著名洞窟相媲美!

大佛湾第八龛《孔雀明王》结构层次相对简单,人物造像数量也较少。

《孔雀明王》处于毗卢洞与释迦牟尼涅槃卧佛之间的拐角处。由于旁边有释迦摩尼大卧佛的光彩夺目,很容易被游客所忽视。相传,孔雀明王15岁出家拜释迦佛为师,法名摩提。由于不辞劳苦,总是干寺院里的累活、脏活,从无怨言。被释迦摩尼看中,后经释迦佛以富贵、饥饿、女色、毒蛇猛兽等考验,终于修成正果。被提升为佛院主持。从此,摩提骑在孔雀身上巡游四方,所到之处毒蛇、猛兽见了都惊慌逃窜(石壁右可见),而善男信女见了他则恭表敬意(见摩提身后),并将他尊奉为"孔雀明王"。

大佛湾第九龛《释迦摩尼涅槃图》是大足石刻规模最为宏伟的一尊造像,仅刻半身,长度已达31米,此尊卧佛面部安详、神情自若、涅槃之时毫无苦楚。造像雕刻精美,展示出了释迦牟尼为众佛之首的非凡气度,该造像文化艺术造诣极高,是我国乃至全世界最高水平的精品大作!

《释迦摩尼涅槃图》身旁刻画了众多的人物造像,从释迦摩尼出生的“九龙浴太子图”,到天地唯我独尊的“九龙飞天图”,再到成为佛界主尊的“圆寂涅槃图”。无不展示了释迦摩尼超凡脱俗、品德高尚、受人尊崇的一生。

宝顶山大佛湾是一处半圆状山湾,山湾左侧为孔雀明王,山湾正中为释迦摩尼卧佛,右侧为千手观音。组成了大佛湾摩崖石刻的核心区,这一区域也是整个宝顶山石刻造像场景最恢弘、艺术风格最突出,雕刻手法最精湛的部分。

大佛湾第十龛《千手观音》。眼前的千手观音像,其规模之宏大,雕刻之精美,给人以极强的视觉冲击,也令人十分震撼。据说它的覆盖面积高达88平方米,它缜密而复杂的画面构造,直到修复时仔细编号比对,才弄清它的手一共是830只。为修复这尊千手观音,国家就用去了100多万张金箔,总重达八公斤,着实让人惊叹!

据说《千手观音》的千手是直接在原生岩体上雕刻而成。如果当时的工匠没有超强的功底、没有精湛的技艺和顽强的意志,没有高僧赵智凤的倾力资助,要想完成如此手笔的精品大作,是难以想象的!如今,这尊千手观音已经被国家认定为国宝。

从千手观音洞门前回望大佛湾一景。

大佛湾第十一龛《护法神像》据佛经所述,护法神是佛教诸神中不可或缺的神灵。护法神的作用就是坚决维护佛法道教尊严,为众生驱降魔障,使众生觉醒明智,获取清静之心,以便潜心修炼。护法神又分文神和武神。而各个时期护法神的数量也有差异。

据说,护法文神共有六尊,称为“六通大神”,其法力通达六界。其中一神双手展开一册,册上写到:一寸地土,一树丛林,一钱物及飞禽杂类,不许妄心侵犯……否则将遁入地狱,永世不得超生。

据说,宝顶山护法神像的来历与当时一个地方官密切相关,该人名叫韦君靖,是个武官,打仗勇敢,战场上杀敌不少。而此人却是个佛教徒,担心大开杀戒会下地狱,便想邀功赎罪。于是他向宝顶山石刻开凿人赵智凤请愿,愿为护法神造像捐资出力,最后终成宿愿。

护法武神形象以威猛刚烈著称,在宝顶山九大护法武神下面,还刻有十二生肖中的“兔、羊、猪、犬、猴”等,以示护法神们昼夜24小时在坚守岗位,时时刻刻都在驱降魔障。

宝顶山石刻护法神像纵览一瞥。

大佛湾第十一龛《六道轮回》,该龛高7.8米,宽4.8米,深2.6米,人物造像90尊,各类动物24身。佛教教义的四大基础之一是善恶有报和“转世轮回”,它也是佛教千百年来维护道德伦理的精神支柱。宝顶山石刻的六道轮回图就是这一学说的形象体现。

佛教“轮回”的轮即日月斗转的车轮,“轮回”即人的生死如车轮流转永无终期。佛界把持转轮的“无常”又是佛学“凡事无常”的概念。意思是任何事物发展到极限就会刹那变化、刹那生灭。佛教把事物瞬息万变称做“无常”。让“无常”来掌握生死轮回,以示万事万物皆无永恒,当事物发展到一定程度时,即使是“无常”竭尽全力要阻止“轮回”(死咬车轮不放),“轮回”也不可逆转。

宝顶山六道轮回图共四圈。轮盘中心端坐一修行者,修行者心际飞出六道佛光,将轮盘划分为六个部分。以示“万缘发于心,一切由因造”。人间善恶都是由心因所致。有什么样的“因”,就造什么样的“果”。佛教的教旨是“灵魂不灭论”,人的生命有“前生”和“来世”。由于“果”的性质不同,“前生”所得报应也各不相同,“来世”就会在不同境界之中轮回。根据前生的因果差别,“来世”有六种转生趋向,分别为“天道”、“阿修罗道”、“人道”、“饿鬼道”、“地狱道”、“畜生道”。由此“六道轮回”,周而复始并不可逆转。

大佛湾第十二龛《牧牛图》龛高5.7米,宽29.1米。牧牛图是一组颇具山野情趣、田园牧歌的禅宗造像。禅宗是印度佛学与中国玄学交融的学说,也是最具中国特色的佛教门派。禅宗兴起于中唐时期,至宋代已成一枝独秀。《牧牛图》共十二组造像,前十组为每组一牧人一水牛和一颂词,第十一组为一人一鹿一偈和一颂,第十二组刻圆月和两颂词,具有很深的哲理和造诣。开端刻有:朝奉郎知润州赐紫金鱼袋杨次公证道牧牛颂。据说《牧牛图》是以宋.杨次公的牧牛颂为蓝本而刻凿的。

杨次公,名杰。进士出身,宋元丰年间任官太常,元祐时为礼部员外郎,出任知润州提点刑狱。杨杰对佛学颇有研究,曾访遍禅林,寻师问友,参寻历史,著有《无为集》十五卷,《别集》一卷。《苏轼东坡集》中有《送杨杰诗序》,可见杨学问识之渊博。杨杰所作《牧牛颂》与苏东坡所作的《十八阿罗汉颂》一样,皆为一代名画。

宝顶山石刻的《牧牛图》则是借牧人驯牛的历程,以牛比心,以牧人喻修行者,来表现佛门弟子“调伏心意”的禅观修证过程,表现禅宗“以心为主”、“见性成佛”的基本思想。以此教化受众在享于山野情趣、田园牧歌的快乐中,自觉接受禅宗的造诣。

有人说,宝顶山石刻的《牧牛图》完全展现了中国本土的宗教观,赋予了佛法道教更多世俗化的内涵,提示信奉宗教不全是苦心修炼,也不是“苦行僧”式的行为方式,更不是走火入魔到“不食人间烟火”的地步!只要人人尊崇佛法戒律,“犯法的不做”,潜心修行且多行善事,同样可以享受田园牧歌般的生活,同样可以去往极乐世界!

悠哉、悠哉!牛儿在吃草,人儿在歌唱、一觉睡到日西斜。看看眼前的《牧牛图》,就如同活脱脱的“一头牛、两头猪、三亩田、四亩地,大米吃不完,老婆儿女热炕头”的田园生活写照。由此,你就知道先人的情调一点都不比我们低!要说《牧牛图》为什么会现身于佛教道场的大佛湾。大概,此时的高僧赵智凤们很清楚,佛法道教不是“高大尚”式的说教,传经弘法也不要苦涩难懂。赋予宗教世俗化和趣味性,也许更容易被信众所接受!

大佛湾第十三龛《圆觉洞》。圆觉洞是大足石刻所有造像石窟中最大的洞窟,洞深十二米,宽九米,高六米。入口通道狭窄,但走入洞内会豁然开朗,给人以神秘顿生的感觉,由于洞窟较深,采光不好,据说,工匠们在洞口上方另凿一采光孔洞,光线可以从孔洞射入窟内,并映照在一尊跪佛身上,显得神秘而奇特。而我们游览圆觉洞当天恰逢洞内正在进行抢救性保护,当时天气也十分阴沉,圆觉洞几乎没给我们留下什么映像。

而伏卧在洞口的这头雄狮,却给我们映象颇深,仔细再瞧这头雄狮,感觉他它似龙非狮,又和中华神兽麒麟有点像类。总之,这只雄狮的形态是我们至今看到最为另类的一只!

走进圆觉洞,由于光线阴暗,加上物架遮挡,洞窟内的视觉很模糊。我们感觉人物造像均有不同程度受损,部分彩绘也显得斑驳脱落。窟内的景象与我们原先的预想有很大反差。

据说,圆觉洞的洞壁内俨然整齐地排列着文殊、普贤、普眼等十二位修行圆满的菩萨。他们在修行过程中,遇到许多疑难问题,轮流跪于法身佛(毗卢遮那佛)前示问,法身佛则一一作答。这一问一答的记录即形成了《大方广修多罗了义圆觉经》,这便是圆觉洞造窟造像的来历。

大佛湾圆觉洞内一瞥。尽管当时窟内光线很暗,我们仍能看到道场正前方有三尊结跏而坐的佛像。按说,中间应为法身佛(毗卢遮那佛),左边为报身佛(卢舍那佛),右边为应身佛(释迦牟尼佛)。三尊佛像前还跪着一位背朝洞口的菩萨,按说,他应该就是十二圆觉菩萨的化身像。

之前听说圆觉洞石刻造像非常精美,洞内景物刻画奇妙幻化。当时工匠们巧妙利用光线和光差、石壁水流和流水声响,刻画营造出一种“龙飞凤舞”、“泉水叮咚、”“鸟鸣山更幽”的神秘意境。只可惜,我们来的不是时候!

走出圆觉洞,就是大佛湾第十四龛《柳本尊像》,他也是宝顶山摩崖石刻最后一龛。

眼前这尊手外缚金印,额上有“平顶金刚印”的造像,据说是大足高僧赵智凤的恩师柳本尊的成佛像。也有说是经赵智凤本人授意的化生像。该像宁静祥和,远离世俗,表明赵智凤一身践行密宗教旨,为宝顶山石刻倾其所有,终其一生,已大彻大悟修成正果。造像右侧立有三块石碑,分别叙述了赵智凤生平及宝顶山石刻的由来。可谓“滚滚长江东逝水,七十余载励一志,甘愿与佛日日修,宝顶山下成无量”!

走过柳本尊像龛,是玉皇和王母的组合像。据说这组造像是清代才雕琢的。如此含义的雕像会出现在佛教密宗道场,在中国石刻艺术造像史上也实属罕见。由此可见,大足石刻再次体现了佛教、道教和儒家思想融汇贯通的理念,是佛教被中国人创新的体现。

玉皇和王母合像的侧面,是开创中国道教的两位始祖——老子与伏虎山君的同窟塑像,两边的楹联分别是“道祖乘牛登岸上,山君伏虎镇桥头”。有两位开山老祖坐镇于此,想必宝顶山一定是个清明世界亦!

玉皇和王母组合像的另一侧是一堵石壁,面壁上方是同治年间大足知县王德嘉题写的“宝顶”二字,据说王德嘉为官一任,颇有功绩,很受大足人称许。壁下方刻有“福寿”二字,中间有楹联:“敬书大福劝人质朴,触目惊心介尔景福;再书大寿劝人忠厚,人信吾言必得其寿”。我们虽不知楹联切确含义,但感觉大意是,人若想福寿、必须得忠厚,生活要简朴。

从赵智凤、柳本尊与大佛湾十四个神龛摩崖石刻造像,再从释迦摩尼与孔子、老子、玉皇和王母,漫漫1200年;融汇了佛教、道教、儒家学说、中国神话传说、中国民间故事、中国民俗传统,书写了一部浩瀚历史长卷;刻画出一幅从十八层地狱到人间田园牧歌,再到西方极乐世界的芸芸众生百相;缔造出数不清的工匠高手、高僧大德、菩萨神灵、尊崇尊佛;由此把中国石刻艺术推向顶峰,创造出一个人类共同的文化遗产。此景何处有,唯有“天下大足”!

2022年7月2日下午,我们结束了短暂的宝顶山石刻行程,原路返回大足南站,乘高铁前往重庆。为此,我们对接下来的行程又有了新的期待。

(本篇完/待续)金陵乐叟 2022/07/23

评论