广西壮族自治区博物馆是一家“馆苑结合”的国家一级博物馆、4A级旅游景区。馆舍主体由陈列大楼和文物苑组成,拥有藏品近10万件(套),其中一级文物148件(套)、二级文物1974件(套)。

参观桂博之前,我对广西的印象停留在桂林山水、龙脊梯田、德天大瀑布等自然风光上,以为人文历史领域乏善可陈。看了馆藏精品文物后,特别是旧石器时代手斧、新石器时代双肩大石铲、商代兽面纹提梁铜卣,以及西汉羽纹铜凤灯、翔鹭纹铜鼓、漆绘提梁铜筒、大铜马、人面纹羊角钮铜钟、扶桑树形铜灯、弦纹玻璃杯和北宋錾花鎏金银魔羯、元青花人物故事图罐等“西”世珍宝才知晓,相比中原地区的文化底蕴、长江流域的文化交织、东南沿海的得天独厚,八桂大地毫不逊色。80万年前就拥有当时最先进的手斧制造技术,秦代开凿出世界首条越岭运河灵渠,汉代就是海上丝绸之路的始发地,南宋时期已是南方重要制瓷中心……长期与中原文化交融互通、和而不同,形成了灿烂的稻作文化、铜鼓文化、海洋文化,为中华文明的发展作出了重要贡献。这次还长了一个知识,粤语最早的发源地不在广东,而是广西梧州。毕竟,广西是岭南文化的发祥地之一。

文物苑,展示民族风情的露天陈列馆,包括苗族民居、侗族风雨桥、侗族鼓楼、壮族戏台、要塞巨炮等景点。

侗族风雨桥

侗族鼓楼

要塞巨炮

陈列大楼共四层,主要展馆在二楼和三楼。设有2个基本陈列:“广西古代文明陈列”(二楼1号、2号展厅)、“烽火南疆——广西近现代革命史陈列”(三楼1号展厅);3个专题展览:“釉彩斑斓——馆藏瓷器陈列”(二楼3号展厅)、“匠心器韵——馆藏工艺珍品陈列”(二楼4号展厅)、“合浦启航——广西汉代海上丝绸之路”(三楼2号展厅);3个常设展览:“图会前贤——馆藏明清文人画家作品陈列”(三楼8号展厅)、“亦器亦趣——馆藏文房用具陈列”(三楼9号展厅)、“万卷·书生——馆藏古籍陈列”(三楼10号展厅);还有一些临时展览。这次花了一天时间全部逛完,还参观了“大河文明”特展,见识了古埃及木乃伊、苏美尔楔形文字泥板等文物;在临展“和谐之道——《国家地理》杂志经典自然影像”的光影秘境中,领悟到大自然的万物和谐共生之道。

“广西古代文明陈列”通过“文明曙光”、“瓯风骆韵”、“多元一体”、“经略有方”、“边疆巩固”五个单元,展现史前至明清时期的发展进程,阐释广西古代文明的悠久、多元、融合、开放、同心。

广西背靠内陆、面向海洋。自古以来,各民族先祖在这片土地上繁衍生息,创造了别具特色的广西古代文明。大约80万年前,广西就有人类活动的足迹。史前先民开创的手斧文化、贝丘文化、大石铲文化,犹如一颗颗耀眼的明珠,在广西历史发轫的人文坐标上熠熠生辉。春秋战国时期,广西为百越之地,西瓯、骆越等族群在此劳作,开启了与周边和中原地区族群交往、交流、交融的历史。秦汉时期,灵渠连通南北,合浦港扬起海上丝绸之路的风帆,多元文化在此交相辉映、共放光彩。隋唐两宋时期,广西海陆交通区位优势显现,经济社会加速发展,“广西”之名确立。元明清时期,广西在维护边疆稳定和国家统一中发挥积极作用,留下了丰富的文化遗产和珍贵的人文精神财富。

↗石片、手镐、砍砸器等旧石器时代文物

↗手斧(旧石器时代)。百色市大同遗址、百谷遗址出土。手斧是一种石器,用于屠宰大型动物和挖掘植物根茎。作为人类最早的标准化工具,手斧制造技术是测量早期人类智力发展水平的一项重要指标。百色手斧的发现具有特别重要的意义。1930年代,美国哈佛大学人类学家莫维士提出一条石器技术分界线“莫氏线”,认为莫氏线以西的欧洲、非洲、西亚和南亚地区掌握了进步技术,能打制工艺复杂的手斧;而莫氏线以东的东亚和东南亚地区则只会打制粗陋的砍砸器和使用未经加工的石片,是“文化滞后的边缘地区”。百色手斧的发现,证实了广西境内的早期人类早在80万年前就拥有当时最为先进的手斧制造技术,其年代比欧洲手斧早30万年,从根本上纠正了所谓“文化滞后的边缘地区”的错误观点。

↗石斧(新石器时代)

↗大石铲(新石器时代)。骆越先民用来翻土、挖沟、起畦的生产工具,广西独有的新石器时代文化遗存。1960年代出土于南宁市隆安县一带,后又在广西南部左江、右江、邕江流域及广东、海南和越南北部等地陆续发现,考古界将其命名为“桂南大石铲”。

石铲由柄、肩、牙、腰、刃等部分组成,均呈短柄带肩对称形态。柄部有长有短;肩部有平肩、斜肩、单双肩和双重肩之分;按腰部特征有直腰形、束腰形、短袖形三种类型:直腰形即铲身两侧边缘为直线,实用性较强;束腰形即铲身两侧边缘自肩以下开始收缩,至中腰外展,然后呈弧状收缩为圆弧铲刃,集实用和装饰为一体;短袖形石即双肩突出,类似夏天穿着的短袖,装饰性较强,基本不具备实用功能。

↗束腰形斜肩大石铲(新石器时代)

↗束腰形双肩大石铲(新石器时代)

↗短袖形重肩式大石铲(新石器时代)

↗直腰楔形双肩长石铲(新石器时代)

↗直腰楔形双斜肩石铲(新石器时代)

↑↓直腰楔形双肩大石铲(新石器时代)。镇馆之宝之一。长66.7厘米,宽27.2厘米,厚约1.9厘米,重8.28千克。扁平,弧刃,直腰,双重肩,上端有短把。体形硕大,平整光滑,工艺精致,造型美观。

↗斜肩石铲(新石器时代)

↗直腰形双斜肩石铲(新石器时代)

↗直腰形双重肩石铲(新石器时代)

↗直腰形短柄平肩直边小石铲(新石器时代)

↗骨牙璋(新石器时代末期至青铜时代早期)。目前广西发现年代最早、形状最小的牙璋。1997年百色市那坡县感驮岩遗址出土。通长5.8厘米,身长4.1厘米,刃端宽1.4厘米,柄宽0.7厘米。用动物的角料制成,器身宽短,腰部微束,柄和身的界限分明,柄上有细小穿孔,柄部两侧有前阑和后阑,一侧阑间有残存小齿。牙璋是一种祭祀礼器,权力和身份的象征。

↑↓兽面纹提梁铜卣(商)。镇馆之宝之一。1974年南宁市武鸣县马头乡逸岭出土。通高40厘米,腹部宽19.4厘米,重10千克。整体呈椭圆形。盖面及腹部饰兽面纹;盖缘、颈、圈足饰夔纹;盖钮饰蝉纹;提梁饰夔纹和蝉纹,两端为牛头形。盖内阴刻铭文“天”或“子”,应为氏族名或地名。

该件为典型的中原器物,之所以出现在广西地区,专家猜测可能是通过赏赐、购买或交换而来,也有可能是战利品。

↗“孱陵”铭铜矛(秦)。銎口扁圆,上刻“孱陵”二字。孱陵为地名,今湖北省荆州市公安县南。

↗大岭坡鼓(战国至西汉)。鼓面中心饰十一芒太阳纹。胸腰间有两对小扁耳。腰上半部用绳索纹夹对三角纹纵分成格,下半部分别饰两道回纹、绳索纹。铜鼓是中国古代南方少数民族及东南亚地区最具代表性的文物,按不同形制和花纹,可分为万家坝型、石寨山型、冷水冲型等8个类型。此件为万家坝型,以出土地楚雄万家坝命名,特点是鼓面窄小,鼓胸膨胀,器表粗糙,纹饰简朴。

↗兽耳变形蝉纹铜罍(春秋)。肩部焊接一对兽耳,颈下部饰圈点纹和弦纹,腹部饰三角形变形蝉纹,圈足饰环带纹、云雷纹。

↗双虎耳蟠螭纹铜罍(春秋)。盖上有圆形捉手及四环耳,肩为站立回首状双虎耳。盖上饰蟠螭,肩腹部饰圆涡纹、绳纹、凸带纹、凹带纹、蟠螭纹。整体器形、纹饰与中原地区的铜罍相似,但肩腹部的圆涡纹为楚地风格,体现了多元文化的交融。

↗兽面纹铜甬钟(春秋)。正面饰三角蝉纹、斜角云纹、窃曲纹;正反两面均有十八枚凸枚。中原地区的甬钟,一般正反两面均有纹饰,而且内部有铭文。该器正面有纹饰,背面无纹饰,也没有铭文。

↗饕餮纹铜尊(春秋)。高19厘米,口径约18厘米。器型饱满,口作喇叭状,腹部突出,饰有对称的饕餮纹,圈足顶部和底部各有云纹装饰。

↗米字纹四系陶瓮(战国)

↗云纹三角形铜匕首、人面弓形格云雷纹铜短剑(春秋)。左图匕首扁茎无格,宽扁叶,呈锐角三角形。茎部刻细线云纹和凿点纹,叶面浅刻栉纹三角形细线纹及眼状纹。右图短剑无剑首,扁状茎,近格处加宽。剑身起脊,近格处饰人面纹。

↗弦纹椭圆銎斜弧刃铜钺(战国)。左右两肩之间均有一条不规整的弧状凸弦纹,銎的中下部铸有一条横线。

↗靴形铜钺(战国)。形如长筒靴,刃端圆润呈弧形,双侧刃不对称。

↗兽钮铜柱形器(春秋)。六角柱形器身,下端有一长条形楔形栓,顶端作房屋模型,屋顶立一独角兽。

左江花山岩画,分布在崇左市境内的左江及其支流明江两岸200多公里的崖壁上,绘制时间为战国到西汉时期,前后长达700多年。现存人物、动物、器物等各种图像1900多个,面积8000多平方米。2016年被列为世界文化遗产。

↗玉锛(商)

↗玉串饰(商)

↗有角玉珏(战国)

灵渠,位于广西壮族自治区兴安县境内。长37公里、宽约10米、深约5米,是世界上首条山区越岭运河,也是世界上最早使用船闸(陡门)的运河。公元前214年凿成通航,与四川都江堰、陕西郑国渠并称中国古代三大水利工程。

↑↓漆绘提梁铜筒(西汉)。盛酒器。镇馆之宝之一。高41.8厘米,盖径13.8厘米,底径13厘米。由器身和器盖两部分组成,有活动提梁。器身漆绘,上下共四段,每段均为完整的画面。第一段似二人观斗兽。第二段分为两组:一组是两人围一朱雀及一兽对舞;另一组是一人荷矛牵犬前行,一人跪送。第三段分为三组:一组是一人骑虎;第二组有三人,一人负长矛而立,一人腋下挟剑而跪,一老者策杖而行;第三组以一高柄灯为中心有三人,灯左方一人侧身而立似在言语,灯右二妇人一前一后跪坐。第四段分为三组:一组是一人在奋力搏兽;第二组二人相跪而揖;第三组二人戴冠相向而揖。

漆绘画面线条流畅,造型生动,内容以上下不同层次展开,表现方式与长沙马王堆一号汉墓出土的T形帛画相同。

↗鸭首铜带钩(西汉)。器表鎏金,钩呈鸭首状。

↗铺首衔环铜匜(西汉)。腹部左、右、后三面均有鎏金的铺首衔环。

↗漆绘铜盆(西汉)。表里和口沿上均有黑漆绘画。外壁为四个铺首相隔的四组画面。内壁为龙、鱼和卷云图案,主体为两条巨龙。

↗“布”铭铜桶(西汉)。铜桶是岭南地区富有地方特色的容器。该器上部刻饰栉纹及勾连雷纹带,中部为勾连雷纹带,下部是栉纹带。腹上部一侧刻有一“布”字,当是“布山”的省略表达(布山是南越国郁林郡郡府所在地,今广西贵港市)。桶耳下方刻有“十三斤”三字,应是此桶重量,实际测重为3405克。

↗复线交叉纹铜桶(西汉)

↗蒜头形铜扁壶(西汉)。壶口为六瓣蒜头形,两肩各有一铺首衔环,足部饰三角形镂孔。

↗鎏金铜面具(西汉)。长21.7厘米,最宽处19.1厘米。表面鎏金,睁眼、鼓鼻、闭口,呈怒状。1971年出土于百色市西林县普驮寨村。同一时期的文物还有一口极为罕见的西汉铜棺,可惜当时处于特殊年代,为破“四旧”,上级指示“立即熔掉”。

↗铜六博棋盘、铜跽坐俑(西汉)

↗鎏金铜骑马俑(西汉)

↗熊薇买地券(南北朝)。2002年桂林市灵川县大圩镇征集。页岩石质地,直行刻字券文。买地券又称墓券、幽券、买地莂,是一种随葬明器。此件说明南北朝时期广西特别是桂林地区,土地私有化已得到空前发展。

↑↓翔鹭纹铜鼓(西汉)。镇馆之宝之一。高36.8厘米,面径56.4厘米,足径67.5厘米。铸造精良,纹饰清晰,是目前存世铜鼓中最精美、最完整的一面。鼓面中间为十二芒太阳纹,周围是翔鹭纹。鼓胸是六组划船纹,每只船上7到11人不等,正奋力划桨。鼓腰饰八组羽人舞蹈纹,每组二至三人,头戴羽饰,下系羽裙,两臂外展,双腿叉开,翩翩起舞。

为更好地看清细节,展厅将铜鼓纹饰投影到上方屏幕进行循环播放。

相传铜鼓原是煮饭的锅具。人们吃饱喝足后把它翻过来敲打,发现声音很好听,于是作为礼乐之器传播开来。到了西汉时期,铜鼓成为权力和财富的象征。

↗四出钱纹铜鼓(汉—唐)。鼓面饰十芒太阳纹,铸立体青蛙六只,其中三只青蛙各背负小蛙一只。鼓面与鼓身饰四出钱纹。四出钱纹是指纹饰如圆形方孔钱币,方孔四角有四条斜纹向外引出。

↗人面纹羊角钮铜钟(西汉)。镇馆之宝之一。通高19厘米,纵径8.1厘米,横径4厘米,底宽14厘米,重995克。呈半截橄榄形,上小下大。顶有羊角形钮,上端开长方形孔。正面铸人面纹,眼、鼻、口隐约可见。

↗“布七斤”环钮铜钟(西汉)。通高29.8厘米,重1866克。直筒形,平顶,上有孔,顶端有实心半环钮。正面篆刻“布七斤”三字。

一同出土的羊角钮铜钟、环钮铜钟、铜锣、铜鼓等乐器,音程关系协和,音高、律制完全相同,互相配合能奏出完美和谐的乐曲。

↗悬山顶干栏式铜仓(西汉)。底部有八根柱子,将整个建筑顶离地面,便于防水、防潮。中间有瓦脊,前后各有对称的十二行瓦板。门前有走廊,围杆为二横一竖式。该铜仓表明当时民间已拥有一定的余粮用于储备。

↗方形合院式庑殿顶陶楼(西汉)、“歹人青□”铭三合院重檐陶楼(东汉)

↗带圈陶屋(西汉)

↗铁锸(西汉)。一种类似平口铁锹的农业生产工具,可用来翻土、筑埂、挖掘、开渠。

↗双牛耙田陶模型(南朝)。田埂围住的两块水田中,一人一牛正在耕作,牛在前面牵引,人在后面扶耙。

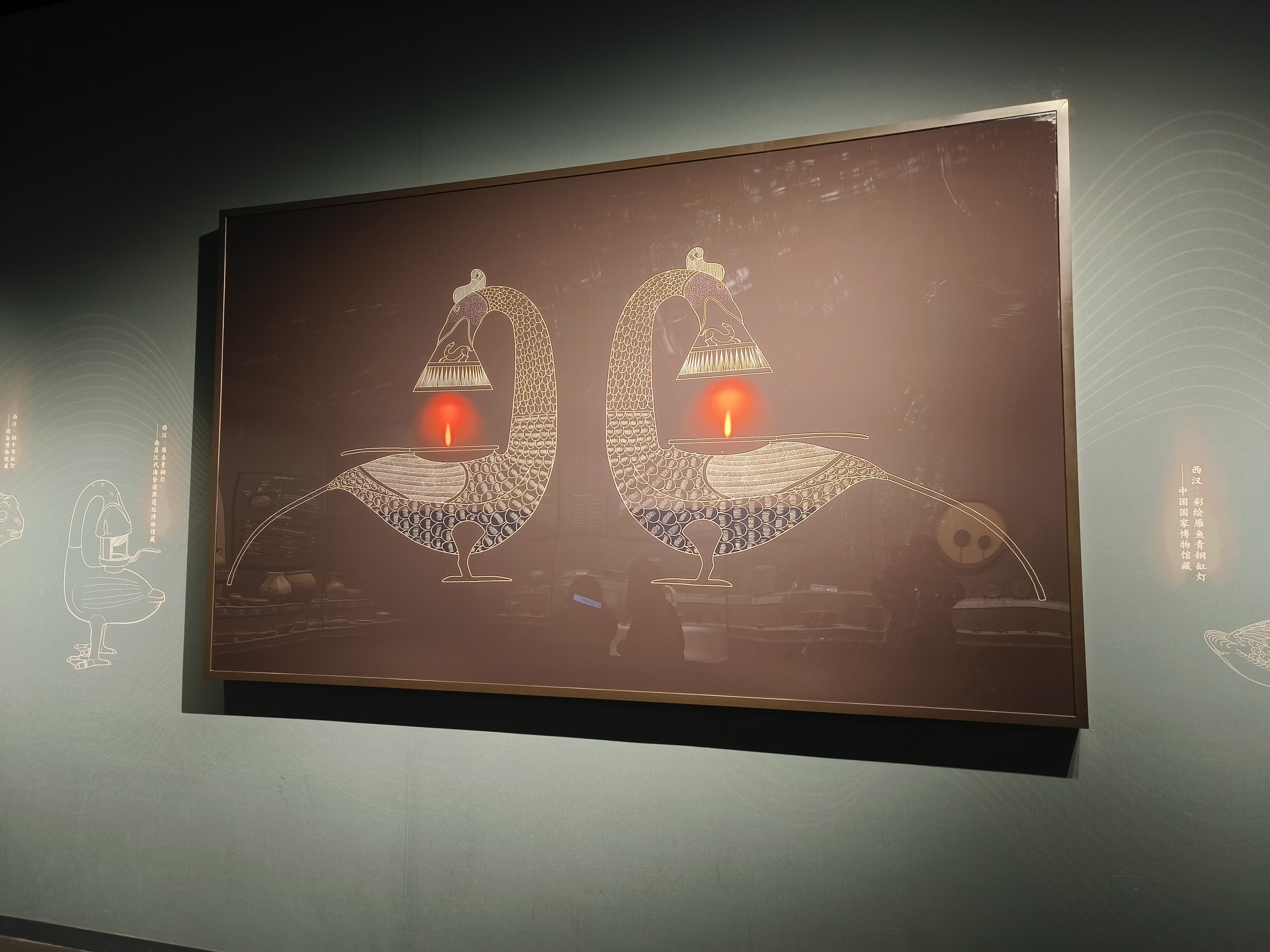

↑↓羽纹铜凤灯(西汉)。镇馆之宝之一。通高33厘米,长42厘米,宽15厘米。灯作凤鸟形,顾首回望,双足分立,尾羽下垂及地。背部有一圆孔,用以放置长柄灯盏。凤鸟口衔喇叭形灯罩。腹腔中空,用以贮水。当灯盏中的蜡烛点燃时,烟灰经灯罩纳入颈管,导入腹腔后溶入水中。

该灯出土于汉代合浦郡(今北海市合浦县),为雌雄一对,也被称为“凤凰灯”。这次参观时另一只被国家博物馆借展。

此灯除了与河北长信宫灯、陕西雁鱼铜灯、江苏错银铜牛灯等汉代“经典款”灯具釭灯一样,具有设计精巧、造型优美、科学环保等特点之外,还通体錾刻精细的凤凰羽毛(下图红圈处),因此成为广西博物馆馆徽、南宁吴圩国际机场新航站楼等建筑的灵感来源。

↑↓跪俑足铜盘(西汉)。盘内刻四叶纹,四叶之间刻二鹿二凤,外围饰双重菱形纹等。下为三俑足,张口睁目,弯腰缩颈,双腿半蹲,以头手将盘托起。

↗双鱼纹铜洗(东汉)

↑↓扶桑树形铜灯(西汉)。镇馆之宝之一。高85厘米,底径20厘米。整体为扶桑树形,主干分两层向外伸出九条枝干,顶端各托一桑叶形灯盏,最上端为金鸟形灯盏。枝干有长短,上下之间互相错叠,枝干粗端刻有“X”形符号。干、枝、叶、鸟分别铸造,以榫卯套合,可自由装卸。

此灯与《山海经·海外东经》所记相吻合:汤谷上有扶桑,十日所浴,在黑齿北。居水中,有大木,九曰居下枝,一日居上枝。

↗穿孔木尺(西汉)。长条形,正面刻出十等分,正中刻交叉十字,刻槽内填以红漆。一端有圆孔。全长23厘米,每一刻分当为一寸,与长沙出土的战国楚尺相等,同秦商鞅量尺相当接近,可能是秦统一后在岭南推行的标准尺。这种汉代木尺很少发现,是研究汉代度制的珍贵实物资料。

↗谷纹高足玉杯(西汉)。杯身中部饰谷纹,阴刻阳凸交错,充满立体感。

↗龙形玉饰件(西汉)

↑↓大铜马、铜跽俑(西汉)。大铜马为镇馆之宝之一。通高117厘米,长112厘米,背宽30厘米。目前岭南地区体型最大、年代最早的青铜马,被誉为“岭南第一马”。整体呈奔驰嘶鸣状,昂首、竖耳、张嘴。铜跽俑表现的是一位高鼻深目、颌下有须、手握缰绳的驭车老者。

↗“一××|||”铭金饼(西汉)。圆形,正面凹陷,内刻铭文。重约250克,与汉代黄金以斤为单位基本一致,是研究汉代币制的实物参考。

↗鎏金铜锭(东汉)

↗“五铢”铜钱(汉)。汉代主要货币,我国钱币史上使用时间最长的货币。“铢”是古代重量单位,一铢约等于0.65克,“五铢”重如其文,约3.5克一枚。

↗承盘高足玻璃杯(东汉)。低钙高铝钾玻璃,与中原地区传统的铅钡玻璃差别较大。钾玻璃主要为广西本地自制,也有部分中等钙铝和低铝的来自东南亚、印度等地。

↗“武夷县之印”铜印(唐)。通高4.2厘米,边长5.5厘米,厚1.5厘米。正方形,桥形钮。正面为朱文小篆“武夷县之印”,背面阴刻楷体“武夷县之印”,无铸颁年款。此印是唐朝在岭南地区设州置县、实行有效管辖的证明。

↗盘龙纹倭角铜盘(唐)

↗人物故事纹菱式铜镜(宋)

↗荔子碑拓片(南宋)。“荔子碑”全称为“罗池庙迎享送神诗碑”,高231厘米,宽129厘米,现存柳州柳侯祠内。刻于南宋嘉定十年(1217年),内容是唐代著名文学家韩愈所写《柳州罗池庙碑》的末尾部分《迎享送神诗》,以其首句“荔子丹兮蕉黄”而得名。该碑因集“韩文、苏书、柳事”为一体(碑文载柳宗元在岭南事迹,诗文为韩愈纪念柳宗元所作,书法出自苏轼之手),被称为“三绝碑”。

↗开元廿年宁道务墓志残碑(唐)。高约130厘米,宽约70厘米,厚9厘米。陶制。通体楷书,刻1500余字,记载1300年前钦州州府历史大事及宁氏望族重要纪事。因碑身大、工艺精,且为国内首次发现,被誉为“中国第一陶碑”。

↗“六合坚固大宅颂”碑(唐)。复制品。大宅颂碑原件位于南宁市上林县澄泰乡洋渡村石牛山崖洞内,刻于唐高宗永淳元年(682)。碑高95厘米,宽64厘米。碑文为竖刻楷书,共382字,记述了韦氏家族修建大宅园的缘由,并称颂大宅的坚固。

↗“检校廖州刺史韦敬辨智城”碑(唐)。复制品。智城碑原件位于南宁市上林县白圩镇爱长村智城山,刻于大周万岁通天二年(697)。碑高164厘米,宽79厘米。碑文为竖刻楷书,共1108字,其中有壮族土俗字、武则天创造的异体汉字及简体字,内容为盛赞智城山及其周围的风光形胜,颂扬韦敬辨(繁体字“办”)的文治武功。采用骈体文,对仗工整,富于文采,显示了作者深厚的文字功底和诗词造诣。

大宅颂碑与智城碑均立于上林县境内清水河北岸,相距约4.5千米,是目前岭南地区发现的年代最早的两块古碑,被誉为“岭南第一唐碑”。碑文不仅记载了韦氏家族内部的变迁,还提供了当时社会、经济、文化等方面的信息,是研究初唐广西地区不可多得的实物资料。

↗錾花鎏金银魔羯、錾花海水纹魔羯银匜、葵口银盘、锤揲高足银碗(北宋)

↑↓錾花鎏金银魔羯为镇馆之宝之一,是一种酒器,也称酒船。高14.8厘米,长34厘米。锤揲铆焊成型,錾花装饰,鼻微卷,独角,双翼高耸,背部如船篷形。摩羯造型源自印度,与佛教文化关联。初为鱼、象、鳄三者的混合形象,隋代传入我国,中晚唐时添加了翅膀,辽宋时双翼逐渐加大、鼻上卷的程度渐小。该银魔羯与同一窖藏出土的盘、匜、碗等为一组饮食器。

↗錾花海水纹魔羯银匜(北宋)

↗葵口银盘、锤揲高足银碗(北宋)

↗永福窑青釉彩绘花腔腰鼓(宋)。长46.7厘米,面径一端19.8厘米,另一端11厘米。腰身长而细,一端近球形,另一端为喇叭形。表面施青釉,鼓身绘釉下褐彩花纹。鼓腔内书写人名“蒋四”、“蒋小八”。

↗范成大鹿鸣燕赋诗拓片(南宋)。石刻位于桂林伏波山还珠洞石壁。“鹿鸣宴”是州县地方长官为乡试后新科举人举办的宴会,宴会上要吟唱《诗经》中的《鹿鸣》诗,故称“鹿鸣燕”(“燕”同“宴”)。南宋淳熙元年(1174),著名文学家范成大任广西南路经略安抚使兼静江知府时,曾赋《鹿鸣燕》诗,描述广西士子参加科举的盛况,表达对学子的勉励与期许。

↗童子银饰件、龙形银饰件(宋)

↗寿星银饰件(宋)

↗“桂州兴安县人吏赵昶”铭银盂(宋)。腹部外壁錾刻铭文“桂州兴安县人吏赵昶、唐谷、蒋玩……”等21位善男信女的姓名,底部铭文有“捐银龙一条、银盂一个入宝塔”,表明他们捐赠了这件银盂与一条银龙。

↗“政和元宝”银钱(宋)。“政和”是宋徽宗赵佶的第四个年号,历时八年(1111—1118),其间铸有“政和通宝”、“政和重宝”等铜、铁钱币。政和元宝与崇宁元宝、太平通宝等,是宋室专为赏赐馈赠而铸的银币,存世量较少。

↗“永历二年”款迁隆州铜印(南明)。正方形印,扁条形钮。印文为篆书“迁隆州印”。背面左刻“迁隆州印”,右刻“永历二年三月日礼部造”,上刻“永字七百二十号”,均为楷书。此印系南明政权颁发给当地土司的印信。南明是清军入关后,明朝宗亲在南方建立的政权合称,历时18年(1644—1662)。南明永历二年即清顺治五年(1648)。迁隆州为宋代州置,位于今崇左市宁明县那堪乡一带。

↗累丝金簪(明)。金簪头两面以锤打、累丝、镶嵌、焊接等工艺制成,镶嵌的红宝石已缺失。

↗梵文金饰(明)

明清时期的广西建筑,富有地域风格和民族特色。

“合浦启航——广西汉代海上丝绸之路”展览,通过265件(套)文物,展示广西作为中国与东南亚各国进行经济文化交流重要通道和前沿门户的独特历史地位,再现海上丝绸之路的繁荣景象。

广西北部湾地区处于信风带,有绵长的海岸线和常年不冻的良港,有南流江等河流联系内陆腹地,与沿海各地的海路交通顺畅,加之与东南亚、南亚国家固有的传统交往,为沟通中原和出海航行提供了便利条件。《汉书·地理志》记载的汉代海上丝绸之路,便是从北部湾地区出发的。汉武帝平定南越国、设郡县后,便遣使团从合浦等港口出发,经马来半岛,到达印度和斯里兰卡。这一记载,标志着基于官方保障的海上丝绸之路正式开通,合浦也因此成为最早的始发港。以合浦港为重要节点,外联内通,建立起汉王朝与东南亚、南亚甚至更远的西亚、地中海地区经由海路的密切联系。作为汉王朝沿海开放前沿的广西,中外文明在此碰撞与交融,留下如明珠般的璀璨珍宝,向世人诉说着丝路启航、踏星而归的历史故事……

↗“阮”铭金饼、“大”铭金饼(西汉)。圆形,正面凹陷,分别刻有汉字“阮”和“大”,重量分别为249克和247克。黄金含量均达98%以上,可见当时的冶金工艺已日臻成熟。专家根据历史记载推算,西汉中后期一枚250克的金饼,能买1250斤猪肉、或40只羊、或5000斤粮食、或25匹布。

↗几何印纹陶瓮(西汉)。几何印纹陶是指器物表面印有拍印纹饰的陶器,产生于新石器时代晚期,一直流行至汉代,多发现于长江以南地区。

↗鸟兽规矩纹铜镜(东汉)。规矩纹铜镜是汉代铜镜的典型代表,背面纹路分为内、中、外三层,内区中心为纽座。

↗角轮形玻璃杯(汉)。长5.3厘米,宽3.3厘米。经检测为中等钙铝钾玻璃,判断产自今越南南部。该器物与我国台湾和华南等地发现的“有角玦状石环”关系密切,最早可追溯至广东石峡文化,随后逐渐发展成为环南海的典型器形之一。

↗淡青色弦纹玻璃杯(汉)。镇馆之宝之一。高5.5厘米,口径7.3厘米,底径4厘米。敛口,弧腹,自腰下内收,小平底,腹部饰三道弦纹。这件国货玻璃杯见证了广西合浦“海丝首港”的高光时刻,与其他文物一道,表明汉代海上丝绸之路不仅是商业贸易之路,也是文化交流之路、科技传播之路。

↗湖蓝色玻璃盘、深蓝色玻璃盘(东汉)

↗六棱柱形玻璃串珠(西汉)

↗蓝色分段玻璃串珠(东汉)。钠钙玻璃,产自罗马。

↗费昂斯串珠(东汉)。费昂斯为英文Faience音译,是石英砂在助燃剂和烧制温度均不足的情况下,未能完全熔融的含玻璃态物质,有专家称其为原始玻璃、釉砂。

↗动物形红玉髓串珠(西汉)

↗玛瑙、水晶、琥珀、红玉髓串珠(西汉)

↗“庸毋”龟钮琥珀印(西汉)、“黄昌私印”龟钮琥珀印、“王以明”琥珀印。刻有汉字的琥珀印章,应为进口原料在本地加工。我国古代称琥珀为“虎魄”,原料多来自波罗的海和缅甸(掸国)。

↗玛瑙狮(东汉)

↗十二面金珠(东汉)

↗榄形嵌花金珠(东汉)

↑↓羽人座铜灯(东汉)。底座为神兽形象,羽人双手似持有乐器,双翼紧贴后背,与一般所见不同,且双耳低于头顶,显示出与西方密切的关联性。羽人是古代神话中长着翅膀的飞仙。

从正面看,双耳低于头顶。

从背面看,双翼紧贴后背。

↑↓胡人俑座铜灯(东汉)。高30厘米,灯盘口径10.5厘米。刻画细腻,造型传神。瞪大的眼睛和微伸的舌头,呈现一副吃惊的神情。胡人特征鲜明,是汉代海丝之路繁荣的佐证之一。

↗胡人陶俑(西汉)。竖目、小眼、高鼻、络腮胡,可能来自西亚或非洲东岸。

↗刻花镂孔陶簋(东汉)、带足五联陶罐(西汉)、弦纹双系陶匏壶(西汉)

↗蒲纹滑石璧(东汉)、玻璃璧(东汉)、玻璃璧(西汉)

“釉彩斑斓——馆藏瓷器陈列”专题展,通过200余件(套)馆藏瓷器精品,介绍瓷器艺术之美与历史文化内涵,展示中国瓷器延续至今的深远影响。

三千年来,中国古代瓷器的发展史从未间断,并在行进之路上不断求索创新、兼容并包。从素雅至纯的青釉到华绮瑰艳的彩绘,自然与人文在斑斓中交汇,造就了千光万象的釉彩之美。古人制器尚象,以物载道,瓷器的施釉绘彩是想象力的跃动,是创造力的焕发,无时无刻不展现出旺盛的生命力,抽象玄妙或具象直白,自由超逸或规行矩步,所蕴涵的文化容量已然蔚为大观。最终,瓷器代表中国,成为世界舞台中璀璨耀眼的艺术标志与形意兼美的文化符号,一路独领风潮,在世界文明史中谱写卓绝的传奇。

↗龙泉窑青釉折枝荔枝纹菱口盘(元)

↗钧窑红釉盘(明宣德)

↗德化窑白釉观音坐像(明)

↗茄紫釉暗刻梅树纹大瓶(清)

↗仿汝釉六弦纹尊(清雍正)

↗霁蓝釉描金桃树纹天球瓶(清乾隆)

↗霁蓝釉描金团花纹赏瓶(清光绪)

↗紫金釉三联葫芦瓶(清嘉庆)

↗窑变釉螭龙纹鱼篓尊(清雍正)

↗古铜彩云龙纹兽耳尊(清乾隆)

↗石湾窑红釉蟹式壁瓶(清道光)。壁瓶也称挂瓶、轿瓶,常挂于壁上或轿辇中,供插花用。

↗“裕德堂”制仿木纹釉盆(清道光)

↑↓青花人物故事图罐(元)。镇馆之宝之一。罕见的元青花人物故事图罐之一。高30厘米,口径22厘米,底径19.5厘米。腹部主题纹饰为“尉迟恭单鞭救主”,取自元杂剧《尉迟恭单鞭夺槊》,讲的是单雄信打败段志玄后,欲追杀秦王李世民,尉迟恭策马持鞭救驾的情景。

青花瓷是我国最重要、最有成就的陶瓷品种,而元青花则是其中的“极品”。据说目前全世界元青花瓷器真品只有300件左右,人物纹元青花只有9件。

↗哥釉酱彩堆粉青花折枝松梅纹梅瓶(明万历)

↗青花釉里红缠枝牡丹纹螭耳尊(清嘉庆)。器身如倒置鹿头,又名鹿头尊。

↗五彩铜雀台比武图大盘(清康熙)

↗矾红彩勾莲八宝纹鼎式炉(清道光)

↗粉彩山水人物图螭耳瓶(清乾隆)。腹部山水人物图取自唐代“香山九老会”。

↗粉彩梅竹图梅瓶(清乾隆)

↗斗彩缠枝花卉纹象耳瓶(清乾隆)

↑↓粉彩凤耳百鹿尊(清道光)。图案表现的是山峦叠嶂,溪流蜿蜒,群鹿穿行苍松古树间。“鹿”谐音“禄”,百鹿意为高官厚禄。苍松百鹿也有长寿之意。

↗青花矾红彩云蝠纹直颈瓶(清宣统)。宣统瓷器传世量较少。“红蝠”谐音“洪福”,寓意吉祥。红蝠与祥云相配,象征洪福齐天。

“匠心器韵——馆藏工艺珍品陈列”专题展,通过200余件/组馆藏历代工艺美术文物珍品,展现中国古代工艺美术悠久的历史、别具一格的风范、高超精湛的技艺和丰富多样的形态。

↗白玉云龙纹帽顶(元)

↗青白玉双螭衔瑞带饰(明)

↗青玉龙首螭纹带钩(清)

↗青玉蝶形佩(清)

↗青玉蝶形佩(明)

↗青玉蝶形佩(清)

↗青玉蟹形带扣(清)。螃蟹有坚硬之甲壳,“蟹之大者名黄甲”,寓意科举及第中甲。

↗青白玉雕螭龙佩(明)

↗青玉双獾佩(清)。獾读音同“欢”,寓意幸福合欢。

↗青玉“宜子孙”螭纹出廓璧(宋)。“宜”字为出廓的系,“宜子孙”寓意子孙生活舒适美好。

↗青玉灵芝形如意(清)

↗青玉双耳莲瓣杯(清)

↗青玉双童戏蝠葫芦瓶(清)。葫芦音近“福禄”,寓意吉祥。葫芦器形如“吉”字,又名大吉瓶。

↗青白玉山水人物纹如意嵌件(清)

↗吴之璠制佛手摆件(清)。以竹根雕制而成。根蒂处刻阳文篆书“之璠”。吴之璠,清代书画家、竹刻家,嘉定派竹刻代表人物。

↑↓象牙透雕花鸟套球(民国)。直径12.8厘米。用象牙雕成九个套球。最外层为布满花鸟的透雕球套,内层为平面花雕球套。

象牙球又称“同心球”、“鬼工球”,取鬼斧神工之意,制作繁复,工艺要求极高。

↗象牙原牙(民国)

↗象牙雕荔枝水盛(清)。圆雕一串聚集在一起的荔枝,“集荔”谐音“吉利”,寓意大吉大利。

↗犀角雕螭纹荷叶杯(清)

↗黑漆嵌螺钿寿星仙鹤图圆盒(清)

↗黑漆嵌螺钿人物故事碗(清)

↗剔红海水地开光抚琴图捧盒(清)

↗“大明万历乙未年制”剔红折枝花碗(明)

↗金漆彩绘松下高士图瓶(民国)

↗掐丝珐琅百花纹盖罐(民国)

↗掐丝珐琅双龙戏珠纹瓶(民国)

↗画珐琅人物图盘(清)

↗画珐琅描金花卉团寿图碟(民国)

↗坭兴陶寿桃壶(民国)

↗坭兴陶官人敬酒图瓶(民国)

坭兴陶产自广西钦州,与江苏宜兴紫砂陶、云南建水紫陶、重庆荣昌安富陶同为中国四大名陶。

“图会前贤——馆藏明清文人画家作品陈列”,分为“素居弄清影”、“雅集觅知己”、“闹市循孤音”、“山谷闻语响”四个单元,展陈44件(套)馆藏文人书画作品。

↗《山水图》扇页(明末清初·程正揆)

↗《花卉图》屏(清·罗聘)。罗聘为“扬州八怪”之一。

“万卷·书生——馆藏古籍陈列”,分为“书海之源”、“书装之美”、“书香桂影”、“书卷之传”四个单元,展陈116件(套)古籍文物珍品。

↗龙有森会殿试试卷雕版(清)

↗国朝书画家笔录(清)

“亦器亦趣——馆藏文房用具陈列”,分为“结庐人境”、“古贤雅趣”、“物我自得”三个单元,展陈188件(套)馆藏文房用具。

↑↓御制四库文阁诗墨(清乾隆)。此套墨5锭,形状各异。中间御题诗均以描金小楷书写。

清乾隆三十七年(1772),乾隆下令编纂四库全书。乾隆四十七年(1782)第一部书成,存于紫禁城文渊阁。同年又抄成三份,分别存于热河文津阁、圆明园文源阁、沈阳文溯阁。

↗木雕夔龙花卉纹墨床(清)。墨床又称墨架、墨台,文房用具之一,是专门用来承搁墨锭的小案架。

↗“苍龙教子”纹牙雕镇纸(明)。苍龙伏于长方形底板上,瞠目呲牙。龙腹拥三幼子,形态各异。“苍龙教子”又称“教子升天”、“望子成龙”,其典故源自《三字经》名句“窦燕山,有义方。教五子,名俱扬”,强调父辈言传身教的重要性。

“烽火南疆——广西近代革命史陈列”正在调整布局,暂不开放。

“大河文明”特展,通过“孕育”、“塑造”、“城与国”、“发展·共生”4个篇章,展陈来自底格里斯河与幼发拉底河流域、尼罗河流域、印度河流域以及黄河、长江流域的184余件/组文物,描述大河源流的滋养下不同文明诞生、发展、演化和流变的历史轨迹,阐释河流与人类文明的关系。

“孕育”部分阐释四大河流域的自然环境是孕育文明的摇篮;“塑造”部分以陶器和农业为主题讲述人类与大河的关系;“城与国”部分讲述四大文明古国辉煌灿烂的历史;“发展·共生”部分揭示古老的文明犹如条条大河奔流入海,在沿着陆地向海洋的不断探索中,世界紧密地联结为一个整体。

这个展览不免费,票价95元,携程等平台有优惠。据了解,“大河文明”展是2023年“中国意大利文化和旅游年”主题活动的一个组成部分,最先在郑州博物馆展出,之后在宁波、广州、南宁、天津等地巡展。国外展品来自意大利4家文博单位:都灵埃及博物馆、东方艺术博物馆、都灵皇家博物馆、巴拉科古代雕塑博物馆;国内展品来自12家文博单位:河南博物院、河南省文物考古研究院、甘肃省博物馆、徐州博物馆、杭州市临平博物馆、郑州博物馆、洛阳博物馆、焦作市博物馆、西安博物院、宝鸡青铜器博物院、宝鸡周原博物院、(北京)古陶文明博物馆。

看过之后觉得,展览的立意、主题、布展效果是好的,花了不少心思,费了很多功夫。但展品质量参差不齐,有些文物连我这个外行也看得出是凑数的,很难说具有各个文明的代表性。因为国外博物馆没机会参观,有些文物也没见过,所以拍了很多照片,感兴趣的话就看看吧。

↗费昂斯葡萄形吊串(古埃及新王国时期)。意大利都灵埃及博物馆藏。前面提到过,费昂斯是英文Faience的音译,古代埃及人发明的一种人工合成釉料,又称原始玻璃、釉砂。

↗船形石灰岩瓶(古埃及新王国时期)。意大利都灵埃及博物馆藏。

↗生育女神陶俑(古印度哈帕拉文化)。(北京)古陶文明博物馆藏。

↗兽面纹玉琮(新石器时代良渚文化)。杭州市临平博物馆藏。

↗兽面纹玉锥形器(新石器时代良渚文化)。杭州市临平博物馆藏。

↗青玉鳖形佩(新石器时代良渚文化)。河南博物院藏。

↗几何纹彩陶钵(新石器时代仰韶文化)。郑州博物馆藏。

↗鲵鱼纹彩陶瓶(新石器时代仰韶文化)。甘肃省博物馆藏。

↗红绿秞铜鸮壶(汉代)。河南博物院藏。

↗杂砂岩化妆品调色板(古埃及前王朝时期)。意大利都灵埃及博物馆藏。

↗鹭鸶木乃伊(古埃及晚王国时期)。意大利都灵埃及博物馆藏。古埃及人笃信灵魂可以永生,为了让灵魂有寄存之地,便用亚麻布包裹尸身进行防腐处理后制成木乃伊。同时也会把一些动物做成木乃伊,有的是作为逝者的灵魂伴侣,有的是作为食物,有的是献给神明。

↑↓猫木乃伊(古埃及晚王国时期)。意大利都灵埃及博物馆藏。

在古埃及,猫因善于捕捉啮齿动物,有助于保护粮食而受到重视和敬奉,被视如神明的化身。

↗鱼木乃伊棺材(古埃及晚王国时期)。意大利都灵埃及博物馆藏。木制棺侧面有一个开口,木乃伊保存在其中。顶部有一个鱼形图案。

↗鱼木乃伊、雕花木鱼木乃伊棺(古埃及第三中间期第25王朝—晚王国时期第31王朝)。意大利都灵埃及博物馆藏。

↗赤陶鱼、赤陶骆驼头(古代两河流域)。意大利东方艺术博物馆藏。两河文明又称美索不达米亚文明,是在底格里斯河和幼发拉底河两河流域之间的美索不达米亚平原(今伊拉克境内)发展形成的西亚最早的文明。

↑↓船模型(古埃及新王国时期第19—20王朝)。意大利都灵埃及博物馆藏。古埃及人信奉太阳神,坚信尼罗河的尽头是太阳神所在地,而船模型就是冥界河流上引渡灵魂的载体。船头两侧的白色黑底乌加特之眼(The Eye of Horus,又称荷鲁斯之眼)是辨别善恶、捍卫健康与幸福的护身符,能在复活重生时发挥重要作用。

↑↓沙伯替俑木棺(古埃及第三中间期第25王朝)。意大利都灵埃及博物馆藏。古埃及人认为,人死后会承担一些劳作任务,可用替俑来代替主人完成。

↑↓石灰岩雕像(父亲保罗、母亲穆特、儿子萨穆特)(古埃及新王国时期第18王朝)。意大利都灵埃及博物馆藏。

↗木牛拉犁(汉代)。甘肃省博物馆藏。

↑↓四层彩绘陶仓楼(东汉)。焦作市博物馆藏。目前已知的唯一一座通体彩绘陶仓楼,被称为“最美陶仓楼”。

↗双耳彩陶瓮(新石器时代马家窑文化)。甘肃省博物馆藏。

↗铜镜(古埃及中王国时期)、费昂斯瓶残片(古埃及新王国时期)。意大利都灵埃及博物馆藏。

↗陶罐(古印度玛哈伽文化)。(北京)古陶文明博物馆藏。

↗陶罐(古印度哈拉帕文化)。(北京)古陶文明博物馆藏。

↗陶罐(古印度哈拉帕文化)。(北京)古陶文明博物馆藏。

↗青铜哈比神雕像(古埃及第三中间期第25王朝—晚王国时期第31王朝)。意大利都灵埃及博物馆藏。哈比神是尼罗河及洪水的化身。

↗费昂斯沙伯替俑(古埃及第三中间期第21王朝—晚王国时期第31王朝)。意大利都灵埃及博物馆藏。

↗垫头书(古埃及晚王国时期)。意大利都灵埃及博物馆藏。垫在木乃伊头下以保护完整性,上面刻有咒语。

↗费昂斯塞赫迈特女神护身符(古埃及晚王国时期)。意大利都灵埃及博物馆藏。太阳神拉(Ra)的女儿塞赫迈特,坐在宝座上,左手拿着权杖,右手拿着乐器。

↗石灰岩墓碑(古埃及第二中间期第13王朝)。意大利都灵埃及博物馆藏。人物形象反映了当时上流社会的标准,头戴假发,男性穿着到膝的半身裙,女性身着长裙,戴着项链和手镯。身边的供桌上摆满食物和饮品。

↗石灰岩墓碑(古埃及中王国时期)。意大利都灵埃及博物馆藏。由两只乌加特之眼和一个神环对称装饰而成。左下方人物头戴假发,身着短裙。椅子前面的供桌上摆满食物、饮品和其他祭品。

↗彩绘木棺(古埃及第三中间期第25王朝—晚王国时期第26王朝)。意大利都灵埃及博物馆藏。

↗木棺盖(古埃及第三中间期第24王朝—25王朝)。意大利都灵埃及博物馆藏。

↗木棺(古埃及第一中间期—中王国时期)。意大利都灵埃及博物馆藏。

↗费昂斯朝圣者随身瓶(古埃及晚王国时期)。意大利都灵埃及博物馆藏。

↗陶罐(古印度玛哈伽文化)。(北京)古陶文明博物馆藏。

↑↓楔形文字泥板(古代两河流域)。意大利都灵埃及博物馆藏。楔形文字由苏美尔人在公元前3500—前3000年创造,是世界上最古老的文字之一。以削尖的芦苇秆或木棒在泥板上刻写,写完后再烧硬或晾干。

↗雪花石油膏桶(古埃及新王国时期)。意大利都灵埃及博物馆藏。由方解石制成,也称埃及雪花石。

↗七层连阁式彩绘陶仓楼(东汉)。焦作市博物馆藏。由主楼、附楼、院落和阁道四部分组成,整体构造精致且复杂。这是目前发现的层数最多、最高大完整且最具代表性的汉代建筑明器。

↑↓《亡灵书》(古埃及晚王国时期)。意大利都灵埃及博物馆藏。根据埃及的宗教信仰,这种亡灵书是通往来世的通行证,引导死者度过艰难而危险的地下之旅。

↗石灰岩士兵和马匹浮雕残片(古代两河流域新亚述时期)。意大利巴拉科古代雕塑博物馆藏。

↗雪花膏石押运囚犯浮雕(古代两河流域新亚述时期)。意大利巴拉科古代雕塑博物馆藏。

↗陶女性卧像、赤陶卧姿女性像(古代两河流域公元前1世纪—公元2世纪)。意大利东方艺术博物馆藏。

↗赤陶女性头部残像(古代两河流域公元前2世纪—公元2世纪)。意大利东方艺术博物馆藏。

↗扛水壶的孩子赤陶残像(古代两河流域公元前2世纪—公元2世纪)。意大利东方艺术博物馆藏。

↗赤陶儿童残像(古代两河流域公元前2世纪—公元2世纪)。意大利东方艺术博物馆藏。

↗雪花石膏萨尔贡二世国王浮雕像(古代两河流域新亚述时期)。意大利都灵皇家博物馆藏。此次“大河文明”展中唯一的复制品。

↗石灰岩雪花石膏卫队军官浮雕像(古代两河流域新亚述时期)。意大利都灵皇家博物馆藏。出自杜尔舍金古城萨尔贡二世的皇宫,表现的是一个皇家卫队军官的形象。

↗陶壶(古代两河流域公元3—7世纪)。意大利东方艺术博物馆藏。

↗神庙模型(古埃及19世纪)。意大利都灵埃及博物馆藏。19世纪制作的模型,再现了努比亚地区的塔菲北庙。该神庙建于罗马皇帝奥古斯都时期。

↑↓金饰片(春秋)。甘肃省博物馆藏。

↗生育女神陶俑(古印度哈拉帕文化)。(北京)古陶文明博物馆藏。

↗独角兽印章(古印度哈拉帕文化)。(北京)古陶文明博物馆藏。印章上的文字暂未破译。

↗陶杯(古印度哈拉帕文化)。(北京)古陶文明博物馆藏。

↗陶容器(古印度哈拉帕文化)。(北京)古陶文明博物馆藏。

↗兽面纹尊(西周)。宝鸡青铜器博物院藏。

↗陶执兵俑(汉代)。徐州博物馆藏。

↗陶跽坐甲胄俑(汉代)。徐州博物馆藏。

↗师同鼎(西周)。宝鸡周原博物院藏。“师同”为人名,鼎腹内壁有铭文7行54个字,大意为:师同跟从某大臣征伐戎,斩杀并俘获了一批敌人,得到车马五辆、大车二十辆、羊一百只等战利品,又将缴获敌人的鼎、铺、剑等铸成祭祀用的铜鼎,子子孙孙永宝用。该鼎是研究西周历史及周王朝与北方强族关系的重要史料。

↗伯多父盨(西周)。宝鸡周原博物院藏。铭文为2行10个字:“白(伯)多父乍旅盨,其永宝用”。盨(xǔ)是装盛食物的铜器,由圈足簋(guǐ)发展而来,功能与簋基本相同,通常配有四个方足,这是确定其为盨的重要特征。

↗赤陶情人秘戏残片、沐浴中的阿佛洛狄忒赤陶残像、陶雅典娜小像(古代两河流域公元前2世纪—公元2世纪)。意大利东方艺术博物馆藏。

↗双阙长青树画像砖(汉代)。河南博物院藏。

↗金饼(汉代)。西安博物院藏。

↗玉剑珌(西汉)。徐州博物馆藏。正反两面刻有虬曲的蟠龙。

↗“父辛”分裆鼎(西周)。宝鸡青铜器博物院藏。分裆鼎也称鬲鼎,是鬲和鼎的混合体。

↗公卣(西周)。宝鸡青铜器博物院藏。内有铭文“公作宝尊彝,其孙子永用”。

↗兽面纹斗(西周)。宝鸡周原博物院藏。

↗铜豹镇(西汉)。徐州博物馆藏。豹体阴刻“尚卧重十三斤十二两,十八铢铅重十九斤十三两十铢”铭文,表明采用铜铸外形、体内灌铅的方法制成。重达7.28千克。

↗定窑黑釉瓶(宋代)。河南博物院藏。黑釉在东汉就能烧制,两宋时期茶文化崇尚“黑”道,成为黑釉发展高峰期。

↗九鼎八簋(春秋)。河南省文物考古研究院藏。九鼎八簋是古代中央政权的体现。周代开始对不同等级的贵族所能享用的鼎和簋的数量有严格规定,天子享用九鼎八簋,诸侯享用七鼎六簋等。

↗“二十六年”铜诏铁权(秦代)。甘肃省博物馆藏。馒头状,鼻形提梁,铜诏版上阴刻篆书六行四十字“廿六年,皇帝尽并兼天下诸侯,黔首大安。立号为皇帝,乃诏丞相状、绾,法度量则不壹。歉壹者,皆明壹之。”廿六年即嬴政成为秦王的第26年,也即公元前221年——秦始皇统一六国正式建立秦朝。因该权的主体是铁,刻字部分为铜,故称“铜诏铁权”。

↗玉三叉形器(新石器时代良渚文化)。杭州市临平博物馆藏。

↗石碑(古埃及新王国时期第19—20王朝)。意大利都灵埃及博物馆藏。下方努特女神与树合二为一,她在向尤蒂及其灵魂“巴”浇灌再生之水。

↗石碑残片(古埃及新王国时期第19—20王朝)。意大利都灵埃及博物馆藏。左边是两具木乃伊,一位祭司正向木乃伊倾倒净水。

↗石门柱残片(古埃及新王国时期第19王朝)。意大利都灵埃及博物馆藏。雕刻的文字是献祭用语。

↗青铜桶状容器(古埃及晚王国时期)。意大利都灵埃及博物馆藏。

↗费昂斯砖(古埃及新王国时期)。意大利都灵埃及博物馆藏。刻有法老塞提二世的名字和登基时的名字。

一楼12号展厅还有一个“和谐之道——《国家地理》杂志镜头中的经典自然影像”临展,围绕“大地之美”、“水下奇境”、“万物有情”、“微观视界”四个主题,展出近20年来《国家地理》杂志最具代表性的80幅自然影像照片,让人感悟到大自然的生命奇迹以及万物和谐共生之道。

大地之美↘

水下奇境↘

万物有情↘

微观视界↘

再见,绿城南宁

感谢阅读。

游记目录

相关游记

- 只知道贵州黄果树?来亚洲第一大跨国瀑布吧,这三种体验别错过 72325

- 阳朔亲子游,一场沉醉在山水与美食的旅行 43540

- 寻味贺州| 你有一份贺州美食游玩攻略等待查收! 22372

评论