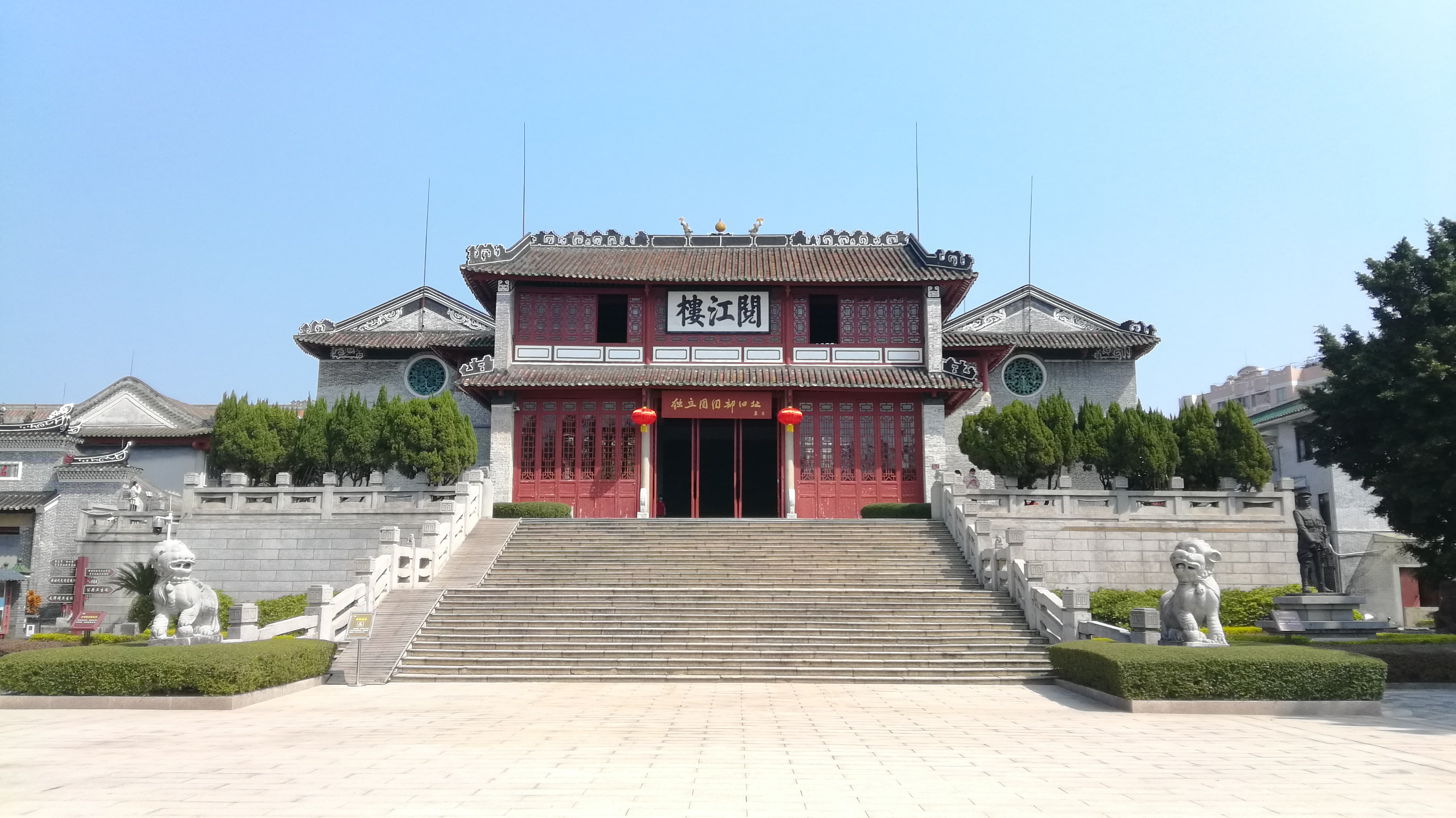

2021年2月20日星期六,大年初八,今天是很多企业年后开工的第一天,我还在抓紧时间游览肇庆市内的一些名胜古迹。上午到阅江楼参观。远远望去,阅江楼居高临下,坐北朝南,屹然矗立在浩荡东去的西江北岸,气势雄伟非凡。南楼檐下悬挂木匾额,楷书“阅江楼”巨字,是清两广总督劳祟光所书。还有朱德元帅亲自题写“叶挺独立团团部旧址”匾额也挂在大门的门楣上。门前有45级宽阔的石阶。该楼筑于高约8米的山岗上,重檐飞阁,楼台高耸,颇为壮观。

经过了身份证登记,扫健康码,测量体温,进入了阅江楼的大门,楼前有宽阔的停车场,石阶两侧有大石狮一对踞守,神态庄严威武,是南明桂王朱由榔在肇庆建万寿宫时,用整块汉白玉石雕刻而成,是肇庆现存石雕中的珍品。在台阶的右边,还有一尊叶挺将军的塑像,一身戎装,手扶指挥刀,目光如炬,英武有神。

我踏过数十级的台阶,便上到楼台。阅江楼拥有着深厚的历史文化底蕴。始建于明代,原址为南宋隆兴年间(1163—1164),知府张宋卿为纪念高要籍高僧、著名的唐代石头和尚希迁而建的石头庵。明宣德六年(1431年),肇庆知府王莹将石头庵改建,历代有修缮,名称也屡次更变,初为崧台书院,以祀乡贤,且为士人讲读之地,继称东隅社学。嘉靖二十五年(1546年),增建北楼以及东西两廊和号舍。明崇祯十四年(1641)。两广总督张镜心命人按照南昌滕王阁式样对其改建,并正式命名为“阅江楼”。明末清初之际,该楼一度塌毁。顺治十四年(1657年)重建,至此,阅江楼基本形成现有格局。此后曾多次修缮,清雍正十一年(1733),太守刘庶奉命重修阅江楼。清初曾改名镇南楼,不久复称阅江楼至今。

阅江楼原为平房,清顺治十四年(1657)改建成两层楼房,分南、北、东、西4座,其中北(后)楼比南(前)楼高,东、西两楼等高,南北两楼为歇山顶,屋脊上均饰有鳌鱼宝珠,意为祈求镇宅、避火,东西两侧楼为卷篷顶。楼与楼间建有回廊小阁,相互衔接。因此,各楼之间可以全部贯通,是典型的南方园林庭院式的二进院落四合院式布局的古建筑。阅江楼的建筑布局讲究匀称、均衡,楼台高耸,占地面积2000平方米。

中间是典型的岭南庭院,面积248平方米,院内设水池、假山,院中植着几棵300多年历史的米兰古树,米兰古树每年开花两次,每到花期,馨香四溢,清幽雅静。四周有前人所载的米兰古树,弯扭虬曲的树身周长粗达80多厘米,为米兰中所罕见,每年两度花开时节,馨香四溢,沁人心脾。在抗日战争时期,阅江楼屡遭日机轰炸,后楼、西楼破坏尤为严重,1959年按原貌重修。1971年大修,将楼面改为钢筋混凝土仿木结构。

在第一次国共合作期间,1925年11月21日,以叶挺为团长的国民革命军第四军十二师三十四团正式成立,选择驻守在地理位置优越、水上交通极为便利的阅江楼。驻守肇庆期间,叶挺独立团军事政治训练极为严格,阅江楼前开阔的广场也成为练兵场。

国民革命军第四军独立团(通称叶挺独立团),全团2100多人,共产党员叶挺担任团长,是中国共产党创建和领导的第一支正规部队。担任北伐先锋,被誉为"铁军"。参加"八一"南昌起义,开创了中国共产党独立领导革命武装斗争的新时期,为中国革命做出了不可磨灭的历史贡献。

1959年,阅江楼重修并开辟“叶挺独立团团部纪念馆”,1962年,叶挺独立团团部旧址被列为广东省重点文物保护单位。2019年被列为全国重点文物保护单位。

在独立团展馆,陈列通过历史照片、文物等展示了叶挺独立团的光辉战斗历程,可以祥细了解从阅江楼走出去的独立团的革命故事,包括成立的历史背景、作为北伐先遣队的丰功伟绩、从独立团走出来的知名将帅、以及1959在此成立《叶挺独立团团部纪念馆》后每个年代得到各级领导的视察、题词与各类资料。

北楼底层,原有康熙御书碑六块,现存五块。每通碑刻高2.20米,宽1.10米。清康熙四十五年(1706),两广总督郭世隆在阅江楼侧崧台驿建御书碑廊,将康熙赐给他父子的手迹摹勒于石上。碑刻字体有楷书和行书,内容有康熙摹宋代书法家米芾的《净名斋记》和明代书法家董其昌的作品,有楷书大字“端方”及“岳牧之任”。还有刻于康熙五十六年的《端江杂咏》诗碑和刻于雍正十二年(1734)的《重修阅江楼》诗碑,此碑刻于清雍正十二年(1734)。碑高200厘米,宽102厘米。其中有一首诗,开头便是“高阁晴开端水滨,千秋名胜一时新。”记载着阅江楼重修的史实。康熙所书的扇面有四,其中之一“凯旋诗”是康熙三十五年(1696)御驾亲征漠北时的诗作,历史价值较大。康熙书法清秀,刚劲有力,故艺术价值也较高。

在阅江楼内,有一座建于清代的古崧台门楼,前身为崧台书院的门楼,代表着当时建筑的社会地位。该门楼作大门进出之用,曾与高要学宫一路相连,两者皆是当时肇庆文化育人之地。时移易转,如今书院已毁,门楼犹在。门楼装饰显岭南之韵,走进阅江楼,向左看去是一片碧瓦青砖的仿古建筑,而古崧台门楼便伫立其中,犹显气派恢弘。惟妙惟肖的灰塑鳌鱼宝珠脊饰,点缀檐顶。青砖而砌的清水墙散发着古韵之美。正楼题额“古崧台”,门前一对紫端石抱鼓彰显着端庄肃穆之态,可见昔日书院鼎盛的景况。

古崧台门楼坐北朝南,青砖砌筑,清水砖墙,石台基,面阔10.7米,进深4米,占地约42.8平方米,三门三楼,心间设可供通行的大门,两侧开间在砖墙上作出装饰性假小券拱假门,不可进出。古崧台门楼建于清顺治十四年(1657),原为崧台书院门楼,崧台书院清末时已废。古崧台门楼辘筒瓦屋面的造型,再加灰塑龙船脊的妆点,是典型的岭南地域建筑特色。通过对门楼实物的研究,能够了解古时书院建筑历史发展,其对肇庆地区清代以来教育历史的研究起到实物佐证作用,对研究肇庆文教建筑的发展历史具有不可或缺的历史作用及价值。

据《宋城怀古》一书记载,嘉靖二十五年,肇庆知府胡纯扩建崧台书院,“跨街为楼,中通隧道,尚为崇文阁,两廊而下,各为号舍。”由此可见,昔日崧台书院规模可观。至清顺治时期,书院前建起门楼,进出者络绎不绝。彼时,社会崇文尚学,兴办书院是为了做学术研究的同时,也可兼顾教学功能。所以,当时书院广收门徒,传道授业,以士人讲读为主。古崧台门楼也曾被历史的尘沙所淹没,门楼遭改建,题额被灰沙遮盖,后来经过对门楼经悉心修缮,才得以恢复历史原貌。崧台原本指七星岩的石室岩,后人引用此名。古时的崧台书院与高要学宫相连,而周边的关家巷、五经里、兴贤里等地历来人才辈出,文化氛围浓厚。在明清时期,崧台书院附近蕴藏着深厚的文化底蕴,形成了独特的人文景观,是古肇庆名副其实的文化教育区。居住在这里的人“沐礼乐灵气,育文化精英”,大户人家也比较多,并且非富则贵,如冯誉骥、吴大猷等。

肇庆市博物馆是肇庆城区一所综合性博物馆,建于1978年,现与叶挺独立团团部旧址纪念馆合署办公。占地面积8100平方米,馆藏文物数千件,其中有著名的中国文房四宝之一的端砚珍品、珍稀的康熙御书、宝贵的“铁军”叶挺独立团史迹文物。陈列面积2780平方米,分基本陈列、专题展览、临时展览三大部分。常设展有《馆藏文物陈列》、《端砚春秋》陈列和《叶挺独立团史迹陈列》陈列。《馆藏文物陈列》所展出的陈列品是馆藏陶瓷和书画文物中的一部分。《端砚春秋》陈列,介绍了端砚自初唐问世以来的演变及其发展历史概貌,着重地介绍了端砚的砚砊与矿床地质,端砚的形制与石品花纹,以及历代端砚雕刻工艺的发展轨迹。陈列实物以100多方历代古端砚为基础,同时展出肇庆当代制砚名家、收藏家和砚厂、砚坊的端砚精品100多方。通过古今端砚的生动组合,辅以模型、雕塑、场景、绘画等形式,把已逾千年的文房瑰宝端砚的独特风采,直观地、生动地展示给观众。

我登上阅江楼,凭栏远眺,西江秀色尽收眼底,滔滔江水,滚滚东去,江中浮光点点远接天际,对岸青山连绵,文明、巽峰二塔与阅江楼隔江相对,诗情画意令人陶醉,如同一幅无垠的诗画在眼前徐徐展开。肇庆阅江楼是广东四大名楼之一,也是肇庆八景之一的《江楼晚眺》所在地,名曰“江楼晚眺”,不少文人雅士曾在此吟咏酬唱,写下许多想象雄奇的诗篇,为这座古楼平添了异彩。例如明代区大枢的《崧台书院秋望》诗、瞿式耜的《闽江楼》诗、清代陈恭尹的《闽江楼晚眺》诗、赵翼的《寓端州阅江楼,喜蒋南邨州牧至》诗,等等,他们或描绘阅江楼的壮丽景色,或感叹生活的怀才不遇,或抒发文人的胸中大志。在此,我仅列出其中明末清初的陈恭尹《端州阅江楼》诗作为文章的结尾。

牂牁之江千里来,羚羊峡口一线开。

长波鼓荡气不泄,沙边吼怒成风雷。

五月六月西潦至,端州古城昼常闭。

即今水落洲渚高,急流尚作奔扬势。

谁飞杰构临江隈,下有孤石名嵩台。

崇基峥嵘山岳立,古榕诘屈蛟螭回。

百道文窗浮木末,四楼角立何轩豁。

曲阁周流复道长,高廊四注空阶阔。

犹忆登楼发尚髫,楼前亲见海龙朝。

万乘旌旗屯北郭,千官车马聚寒潮。

二十年来重系舸,泪滴阑干独愁我。

白云飞尽苍梧深,满目寒山日西堕。

游记目录

相关游记

- 山水肇庆,春赏岭南好风光 66604

- 「2021年第一趟旅行」广东肇庆2日游,市内景点打卡全攻略 67687

- 广东肇庆 |用48小时,解锁2021年第一场旅行 70269

评论