2014年11月9日,上午,我从昆山花桥地铁站坐公交车,前往千灯古镇。到站后,步行前往古镇,进入千灯古镇游玩是免费的,但是,如果要进入古镇的景点参观是需要另外买票的,千灯古镇的景区景点联票是60元/人,除了个别的景点之外,其它的景点基本上全部包含了,于是,我赶紧买了门票,马上就开启了我的游览模式。千灯古镇的重要景点有顾炎武故居、顾炎武墓地、千年古塔秦峰塔、顾坚纪念馆、“中国第一当”的余氏典当行,“江南一绝”的明清石板街、号称“土建筑金字塔”之称的少卿苑、延福禅寺等等。

千灯古镇位于江苏省昆山市,离苏州市中心35公里,距今已有2500多年的历史。在先秦的吴越争霸时期,因吴凇江贯穿吴地,出于军事上的考虑,于是沿着江畔建了一千座土墩用作传递信息的烽火台,第一千座土墩正好位于现在的古镇所在地,故名“千墩”。后来随着历史的演变,烽火台被荒废了,土墩上长满了茜草,又曾名“茜墩”,直到1966年,因吴地方言中的“茜”与“千”、“墩”与“灯”的发音都极为相近,为了简化地名,于是改名为“千灯”。所以说,千灯古镇真的是与灯没有什么关系的。

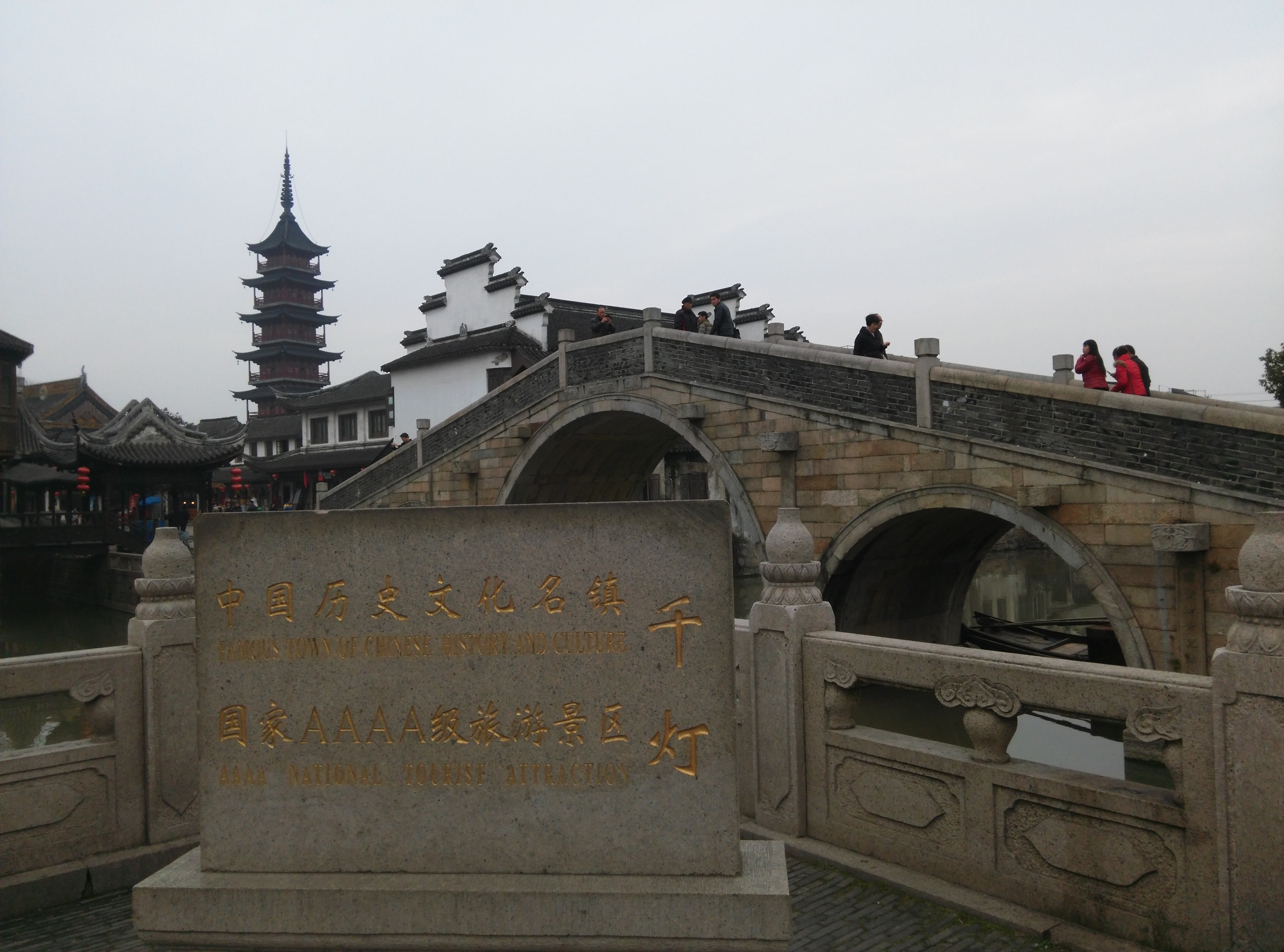

进入千灯古镇,首先一定要经过的就是气势磅礴的三桥。三桥连袂而筑,造型结构分别呈现宋、明、清三代的不同风格。东边的小桥叫方泾浜桥,因河名方泾浜而得名,为明代特色。中间横跨尚书浦上的三孔石拱桥为恒升桥,恒升取步步高升意,为清代特色。恒升桥下的大河原名为千灯浦,为纪念明代户部尚书夏元吉而改名尚书浦。宋元时代江南水患严重,明永乐元年,户部尚书夏元吉奉令携太常少卿袁复开浚吴凇江,顺便疏拓千灯浦,百姓为纪念夏元吉把千灯浦改名尚书浦。尚书浦北起吴凇江,南达淀山湖,历代是水上交通要道。西岸一座小巧玲珑的木桥是鼋渡泾桥,为宋代特色。每当夜间,皓月当空,立于桥头,顿觉有登临绝顶与天对话的气场。再看水面,三桥交汇处月影投落,华光四泻,更觉世间静好。故此成为千灯一景,于是取了一个美丽的名字,称为“三桥邀月”。

站在三桥之上,正面映入眼帘就是是巍峨的七级秦峰塔,秦峰塔是一座特立独行的古塔,也是古镇里最显眼的建筑。秦峰塔又称释迦佛塔,位于千灯镇尚书浦西岸,在延福禅寺的中院,始建于南朝梁天监二年(公元503年),秦峰塔外观呈四方形,为砖木结构楼阁形式的七层方塔,由塔基、塔身、塔刹三大部分组成。塔身每面三间,每层每面各设一门,出入方便,造形独特、形态绰约,远看酷似一位亭亭玉立的少女,故又有“美人塔”之称,为江南所罕见,当之无愧地成为了千灯古镇的“镇标”。由里人王束捐宅,僧从义开山,建般若寺,里人王珏捐宅以广寺,建造此塔。因位于秦柱山之阳,名秦峰塔。至宋大中祥符元年(公元1008年),般若寺改为延福禅院,秦峰塔亦进行重建,从那时算起,至今已有900余年的历史了。

秦峰塔总高约39米,塔的檐部轮廓呈曲线形状,戗角起翘,给人以振翅欲飞的感觉。秦峰塔的塔顶,其坡度陡峭,形成一个类似伞形的骨架结构,仪态大方。塔顶在整体造型中起着重心的导向作用,显赫的地位,表现出意味深长的灵性。顶刹用纯铁铸造,高约7米,铁葫芦作顶,下焊八角环,每角立一紫铜小鸟,再下嵌四片白铜大耳形片,大耳片边有铁连接顶层四只翘角,每角檐下系一铜铃,有风吹过,铜呤叮当,悠远如古乐漾动,令人心旷神怡。如果仔细看,还能看到每层每面的塔砖上镶嵌着两尊浮雕佛像,共56尊,是不可多得的艺术珍品。外槽供信徒回拜,谓千佛饶毗卢之意。登上秦峰塔,千灯浦畔水乡美景,尽收眼底。清代方豪思有诗云:“千墩墩上塔层层,高入云霄碍野鹰。我欲登上观四海,秋风病骨未堪胜。”

三桥就是千灯古镇这座水泽之乡的桥文化的精华和缩影。当我跨过了三桥,就一步跨进了具有二千多年悠久历史的千灯古镇。过了恒升桥,就是有着江南一绝之称的明清石板街,延绵2公里,是国内至今保留最古老的,也是最长的宋代千米石板街。石板街呈蜈蚣形,其中,主干街道长800米,由2073块长条形花岗岩铺设而成,石板街所用条石均宽50公分,均长2米以内,稳固而耐用,修理替换又很方便。石板街始建于南宋,明清进一步延伸修缮;民国三年又以重金聘青浦县朱家角筑路名匠王世昌,重新整理修缮。现在,千灯古镇的石板街南北贯穿古镇,连接各支路,石板下面设有宽且深的下水道,与古镇各处的河埠、河滩相连通,即使滂沱大雨,石板街上从不积水,转晴即干,其科学性和完整性让现在的建筑专家也惊叹不已。

古街窄巷,两侧楼宇挑檐而出,小楼相依,“古宫闲地少”,两侧商户林立,使得街道看起来更显狭窄,形成江南古镇“足踩青石板,头顶一线天”的特有风貌。这条石板街就象老人们脸上的刻纹,饱经沧桑历尽磨难,每一块石板、每一块砖瓦都见证了2500年的历史风尘和岁月变迁,都在讲述一个古老而悠长的故事,都蕴含着中国传统的风俗民情。可以说,千灯镇悠长的历史,都凝结在这条小街上。我走在这样的石板街上,幽幽的街巷屋宇相连,窄窄的街沿廊檐相啄,两侧各式店铺鳞次栉比,仿佛穿越浸润在悠悠古风之中,犹如走在梦幻之中,又仿佛来到了乡间,有一种返朴归真的感觉。

沿着石板街随意漫步,我首先走到了顾坚纪念馆。顾坚纪念馆的一楼是个昆曲茶馆,里面有戏台,可以坐下来欣赏一下昆曲。正好,既然到了千灯古镇,岂能不品赏一番正宗的昆曲?在古老的戏台前,我与一屋子的人都悄无声息地坐在那里,守着一杯清茶,看台上《长生殿·小宴》里,杨贵妃醉酒后的柔情似水,一声声勾魂的水磨腔绕梁不绝,恍若时空流转,由着那千百年历史的风尘扑面而来。无论是热泪盈眶或是刹那间的心旌摇曳,无不是为这浮游在心的暗香涌动,感慨而击节。顾坚,元末明初戏曲家。自号风月散人,世居昆山千灯。精于南辞,善作古赋。元将扩廓帖木儿听说他善歌,屡招皆不就。与当时文人顾德辉、杨维祯、倪元镇等相友善。著有《陶真野集》10卷、《风月散人乐府》8卷,今均已不存。据魏良辅《南词引正》一书载,因其“善发南曲之奥,故国初有昆山腔之称”,因而顾坚被尊为昆曲的鼻祖。

欣赏了昆曲,从顾坚纪念馆出来,很快就来到了徐福纪念馆的门前。这是一幢二层楼的木制建筑。门口上楣是“徐福纪念馆”五个镏金大字。徐福是秦朝著名方士、道家名人,精通天文、地理、医药、经济等,出生于战国时期的齐国。在千灯,还流传着一个古老的故事,话说当年秦始皇命徐福去海上寻找长生不老的仙药,便是从千灯换乘渡海大船,踏上一段不归的旅途。在今人看来,徐福东渡是智慧、是佳话,而秦始皇的长生之梦却沦为痴心妄想的笑谈。人们都说,徐福早知世上并无仙药可寻,所以从出发那一刻起,就再也没打算回来。千灯古镇的徐福纪念馆里,人们将他决然而去的身影铸成雕像,留给后人无尽的遐思。据史料记载,徐福曾率领一直舰队,带着数千童男童女以及能工巧匠前往海岛为秦始皇寻求长生不老之药。最终徐福来到了日本,给日本带去了农耕、蚕桑、医药、冶炼甚至造船、航海等技术,所以现在日本还有徐福墓、徐福纪念馆等遗迹。

虽然千灯古镇号称是徐福东渡日本的起航地、集结地,不过,在中国,关于徐福出海处的地方有很多,从秦皇岛、蓬莱到慈溪、千灯,等等,每处都有纪念徐福东渡的活动,可惜历史却无法考证了。不过,在徐福纪念馆的一小段文字引起我的兴趣。文字上介绍说,日语中许多词的发音与吴语相同或者相近,甚至和服与古代的吴服差不多,这说明古代日本受古代吴地文化习俗影响巨大,而且,吴地人相对来说学习日语非常容易,吴方言和日语的发音位置和方法几乎相同。连天皇都认为日本皇室是吴泰伯的后代,看来日本与吴地有着很深的渊源。

在徐福纪念馆的院子中,有一块牌子上写着“秦望山”,旁边堆着不到一米高的土堆。秦望山估计早已被夷为平地,现在看起来只是一座下有假石山洞的小土墩,毫不起眼,可是在2600年前这个小土墩却是一座小山,顶部筑有城楼式烽火台,“秦柱山高不过二寻(注:古长度一寻等于八尺)广不满一亩的土堆”,屯兵守卫。当年吴国和越国曾为争夺此烽火台而大打出手。秦统一天下后,秦始皇曾站在此台瞭望大海,并在举行祭海仪式,因而秦柱山改名为秦望山。后人为纪念秦始皇在千灯登山望海,以及徐福出海东渡,遂有了延福禅寺、秦峰塔、种福桥和承福井。

徐福纪念馆后边连着余家当铺。余氏当铺,是目前千灯古镇保存良好的徽派建筑群,也是目前江苏省内仅存的、保存最完整的、规模最大的典当行,非常值得一看。入门处就可以看到还原的当铺场景,高1.5米到2米的柜台让当铺的伙计高高在上,趾高气扬,而来当铺的人只能低声下气,勉强才能把东西放上柜台。当铺后面就是余家宅邸,余家也算是读书人家,门楣都有题字。余氏典当是始建于明末清初徽商余氏的老宅,千灯人称它为“典当里”。据载,余氏的祖先余爱山于明代万历年间自安徽休宁县迁来昆山千墩吴家桥开店经商,收入颇丰,为千灯一富。

余氏典当是由余爱山的第二代传人余尚德于清顺治年间在千灯镇上营建的徽派建筑群。余宅朝东落西,共双排五进,第一进东四开间为店铺门面,经营茶杂山货;第一进西四开间为典当铺;第二进是明厅“立三堂”;第三进为大堂楼,走马楼为住宅;第四进为小堂楼。第五进为当库。整个建筑群有一明代大厅、五小厅、六幢楼、双备弄,前后左右构成“亚”字形“走马楼”,大小房屋120多间,千灯人称它“迷楼”。典当三面有高墙,可确保财产安全;后面是“更楼”,可为全镇防盗、防火打“五更”,具有警示功能。

我从余家当铺出来,没有走多远,就到了延福禅寺。走进延福寺,首先看到的是天王殿(山门),正山门中的砖雕照壁,选用的是“三滴水”的形式,壁系将横长而平整的壁画直分三段,左右两段大小对称,中段较高较宽。中间雕刻的是象征吉祥如意富贵的佛教圣物。对着照壁的天王殿,门上悬着挂着“延福禅寺”四个镏金大字,匾额在阳光照耀下熠熠生辉。天王殿里供奉着六位菩萨,分别是面朝南“弥勒佛”、面朝北“韦驮”、两边“四大天王”,弥勒佛是供奉在“天王殿”的正门,笑容可掬、袒胸露腹、笑迎天下客。弥勒佛的背后供奉的是护法天尊韦驮,此两尊菩萨为木雕镏金像。两边供奉的是“四大天王”,分别是东方持国天王(手抱琵琶),南方增长天王(手持宝剑),西方广目天王(手执龙蛇),北方多闻天王(手拿宝幢)。四大天王造像系香樟木雕刻而成,像高4米,威猛庄严,香气盈堂,佛教汉化后这四位天王现已成为风调雨顺,国泰民安的象征,此四尊菩萨为泥塑彩绘像。出天王殿就可以近距离地看到秦峰塔。

绕过秦峰塔,又见大雄宝殿。大雄宝殿建筑形式是重檐歇山顶格局,殿堂高大雄伟,气势巍峨,位于寺院中轴线的北面。殿内正中供奉的是“三身佛”,中间的是一尊法身佛“毗卢遮那佛”,左边供奉报身佛“卢舍那佛”,右边供奉的是应身佛“释迦牟尼”。在大雄宝殿左右内两侧,分别排列十八罗汉和文殊、普贤两菩萨,三身佛后便是观音像。殿堂两边供奉的是“十二圆觉十二圆觉,指的就是十二位菩萨,据《圆觉经》载,他们分别是:文殊菩萨、普贤菩萨、普眼菩萨、金刚藏菩萨、弥勒菩萨、清净慧菩萨、大势至菩萨、观世音菩萨、净业障菩萨、普觉菩萨、圆觉菩萨、贤善菩萨。“东方三圣”,中间的一尊是药师佛,千灯镇的延福禅寺也是他的道场。药师佛两边是他的左右胁侍,日光菩萨,月光菩萨。由香樟木雕刻的观世音菩萨,十一面像,四十八主臂,千手千眼,总高9.9米,气势雄伟。西边供奉的三尊菩萨是西方三圣,中间供奉的是阿弥陀佛,两边供奉的是他的左右胁侍,观音菩萨,大势至菩萨。殿前露台两侧分立两株高耸入云的古银杏树,已千年历史,古意盎然,呈现出勃勃生机。

延福禅寺是在梁天监二年由千灯镇人王束舍宅捐建,僧从义开山建寺。取名“延福禅寺”。五代开平二年(公元908年)重修寺院,赐名为“延福禅寺”。后晋天福二年(公元937年),敕赐“波若寺”。宋大中祥符元年(公元1008年)真宗赵恒皇帝改赐“延福教寺”。公元1008年,延福禅寺规模宏伟,共有禅房1008间,和尚800名,整个延福禅寺中种植着无数的银杏树,是有名的佛教圣地,前来烧香拜佛的香客络绎不绝。普天福二年(公元937年)皇帝赐名“波若寺”,北宋年间复名为“延福禅寺”。曾做过县主簿的王珏,因年老无嗣,舍宅扩建寺院,该佛寺规模宏伟,是佛家圣地,江南民众前来朝拜,香火不绝。元末寺毁。明洪武年间(1368-1398年)又重建起。永乐二年,户部尚书夏原吉浚治吴淞江及千灯浦时,曾借宿于此寺。万历年间(1573-1619年),寺僧瞻月重修法堂、山门。明末寺毁,清寺僧大野密音重建佛殿、经阁。清同治年间,清军与太平军作战时,该寺毁于战火,仅存后房数间及和尚数名。

延福寺除了秦峰塔之外,最引人注目的就是2棵大银杏树。一棵300多年,一棵1010年。通过2棵古树的年龄,也能看的出延福寺之久。据说有1500年的历史了。在这里有千千万万人许愿,还愿。每一处都有会美好的故事,角角落落都会记录你曾经来过。走进延福禅寺,经过药师殿,便见到古街的标志性建筑——秦峰塔,过去便是烧香礼佛的大雄宝殿。大雄宝殿前一棵树龄1011年的杏树,虽然上端的主干已经断裂掉,但仍然散发着勃勃生机。万物长寿便有灵气,这棵千年老树肯定是千灯古街的保护神。

在延福禅寺里最为壮观的建筑肯定是玉佛殿了,玉佛殿位于寺院西侧,建筑分三个部分,主体建筑建筑面积为八百平方米。玉佛殿内空旷而肃穆,类似于故宫太和殿的平顶,殿中供奉一尊释迦牟尼玉卧佛,号称世界第一大的玉卧佛。这尊玉佛由一整块长12米的名贵的缅甸白玉精雕细琢而成,该玉料为一块完整一体的纯天然玉料,白玉毛料1999年在缅甸发现,历经三年艰苦开采,然后根据玉材的天然造型,经过精心设计,由德纯艺高的工匠历两年时间精工雕成。玉佛精美华贵,庄严殊胜,玉清底白。佛像长8.9米,高2.45米,总宽1.35米,重约有30吨,体型比例均确,栩栩如生而自有灵气。玉佛全身镶嵌有1500多颗红宝石、蓝宝石和翡翠,莲花座和衣纹用纯金镏金而成,彩绘部分采用天然石色彩画而成:如白色、红色、蓝色分别由白海螺、红珊瑚,绿松石研磨制成。整座佛像显得华贵端庄,具有很高的艺术价值。这座玉卧佛由于体积空前巨大,已经被载入了世界吉尼斯纪录大全,弥足珍贵。除供奉大玉卧佛外,还供奉一万尊小玉佛;左右两侧偏殿各三百平方米,设置十八尊真人大小的罗汉。

虽说千灯古镇真的与灯没有什么关系,不过,既然叫作“千灯”,自然又与灯离不开干系。果然,在古镇上还真的有一个“千灯灯馆”。“千灯灯馆”坐落在千灯古镇南市街中段一间有着300多年历史的“祖庆堂”,原址是古镇的一户大户人家宅邸李宅,这间屋子的构造也是江南特有的鸳鸯屋,一间屋子前后构造一样,但是地砖铺设方式不同,门窗装饰也不一样。展品是由北京古灯收藏家殷小林夫妇提供的,收集了收集到了1500余盏不同时代造型各异的灯盏。从春秋战国时期的青铜灯具,到现代灯具再到异域的各式灯具,看上去琳琅满目。如陶灯、铜灯、石灯、青花瓷灯,等等,还有很多国外的灯具,从历代灯具的发展来衬托人类文明的进步,让人大开眼界。它们都历经过千百年的磨砺,才来到我们面前,却仍然熠熠生辉,诉说着人们追求光明的历史,不由赞叹古代民间工匠的智慧。“历十二朝,凝聚人类智慧;经五千年,熠射天地光明”。我在千灯灯馆里徜徉,遇见到远古的灯火,追寻着文明的线索。

我在古镇游览的最后一个地方是顾炎武故居。顾炎武故居,包括顾炎武故居、亭林祠堂和墓及顾园三个区域,为千灯古镇的明清宅第之首,占地60亩,建筑面积5450平方米。故居为整个宅第主体,朝东落西,为五进古香古色的明清建筑。自东而西依次为水墙门、门厅、清厅(轿厅)、明厅(正厅、楠木厅)、住宅楼,北侧有背弄连接灶房、读书楼和后花园。故居前与千年石板街相接,后与顾炎武墓地和顾园相连。该区域主要再现亭林先生居家生活、读书场景,各厅内陈列顾炎武先生塑像、手迹、著作、生平事迹和国内外对顾炎武先生及其作品的研究成果。

亭林祠和亭林墓。落北朝南,东侧有门与顾炎武故居相通,西侧墙外为顾园。祠南向三间两厢一门楼,以三间相通作一大祭堂。两边墙上及外面走廊墙中嵌有砖石刻碑12块,记述先生事略。其中一块有先生所著《日知录》中名言“天下兴亡、匹夫有责”。庭中盘槐、桂花各两株。现亭林墓露台均用花岗石砌造,石阶七级,围以石栏杆,墓前有碑,上刻“顾亭林先生暨配王硕人合墓”,周围有砖砌矮墙,嵌有清石碑各一块;墓南有明皇朝为旌表先生嗣母王氏的贞孝坊,墓后柳树四棵,四周松柏数十株。

顾园。占地30亩,位于故居西南侧,与故居祠堂及墓均相通。是依史恢复修建的融湖光水色、历史人文为一体、具有江南私家园林风格的游览区。内曲水环绕,亭台坐落,小桥曲径。黛瓦粉墙、花木扶疏、虚实相映,是春阳咏梅、炎夏观荷、进秋赏桂、寒冬览翠的绝佳去处。环水有致用阁、思宜园、颂桔轩、“归奇顾怪”(二石斋)、秀石虬松庄、秋山亭、三徐居、慈母阁、四柿亭等及碑廊等10个景点,各景点以诗文、字画、语录、塑像等形式寓意亭林先生的精神和生平。

顾炎武(1613年—1682年),原名绛,字宁人,号亭林,昆山千灯人,少年时参加复社,清兵南下时,参加抗清斗争。断然弃绝科举帖括之学,遍览历代史乘、郡县志书,以及文集、章奏之类,辑录其中有关农田、水利、矿产、交通等记载,在学术上著述甚丰。他提出的“天下兴亡、匹夫有责”激励着每一代仁志之士,成为一代又一代旨在报国的炎黄子孙的座右铭。顾炎武一生还写了三百七十卷著作,以《日知录》、《天下郡国利病书》、《肇域志》为三大著作,顾炎武本人也被当代历史学家评为两千年中七十二位伟人之一,而千灯镇就是这位伟大的思想家诞生的地方。

我一直坚信,古老的东西都是有生命的。一块木头,一间屋子,都有灵魂附着。我倘佯在千灯古镇的每个角落,一边看着古桥、古塔、古宅、古园,一边思索着古人的思想,慢慢感受着时间的流逝,原来那亘古延续下来的血脉里,至今还流淌着大美与大爱,坚韧与不屈的基因。一个人的旅行,是单纯地去用脚步丈量,还是灵魂之间的对话,是唯一区别生与死的衡器。每一个人的旅行都有不同的意义,换来的或者是身体的疲惫,或者是灵魂的新生,唯有风景是不变的,你来或不来,她都在那里,不喧不哗。千灯古镇,已存千年,暌违已久,隔望千年风月,终究得见。

评论