到了太原市,我们的行程已经过半。太原,古称晋阳,曾经是九个朝代的首都或陪都。山西有这样一句话:“三晋之胜以晋阳为最,晋阳之胜全在晋祠”。

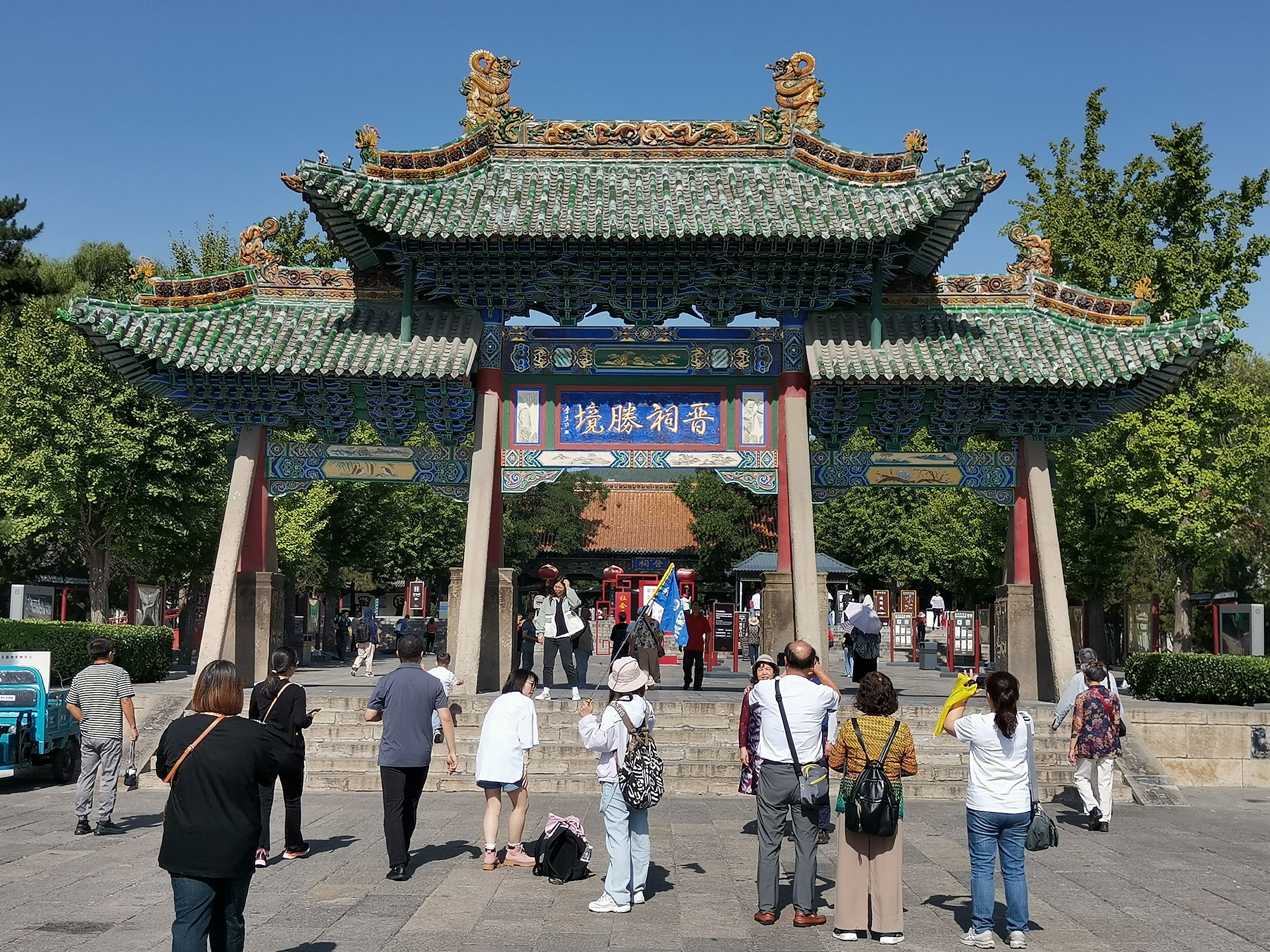

2023年9月18日上午9:45,我们来到了晋祠。

晋祠,位于太原市晋源区晋祠镇的晋祠风景区里,原名为晋王祠,始建于北魏,初名唐叔虞祠,现在也称晋祠博物馆。是为纪念晋国开国诸侯唐叔虞(后被追封为晋王)及母后邑姜后而建。是中国现存最早的皇家祭祀园林,晋国宗祠,其中难老泉、侍女像、周柏被誉为“晋祠三绝”。

1961年3月,晋祠被国务院公布为第一批全国重点文物保护单位 。2001年,被国家旅游局评为首批AAAA级旅游景区。2009年5月,被国家文物局批准为国家二级博物馆。

晋祠风景区分二部分,古老的晋祠(晋祠博物馆)是收费的,而其余部分是新建的公园,免费。

照壁,重建于公元2007年,高5米,宽8.4米,须弥座上东向有“福、禄、寿”图,西向为“群仙会”图。

飞龙阁,面阔三间,进深三间,二层三檐,四周围廊,建于假山之上。一层塑唐太宗李世民铜像一尊,二层为观景台,游客可登高远眺,园内景观尽收眼底。假山底部以石洞贯通,游人可从其下穿行而过,北有莲花池,南邻饮马泉。

望月楼,建于2007年,坐南向北,青瓦卷棚顶二层,面阔三间,南侧设一望月平台。

龙兴晋阳雕塑,高6.99米,宽9.5米,重2500公斤,为纪念太原建城2500周年,由张熙玉历时三年设计而成。是目前为止太原市最大的青铜雕塑之一。中间骑马者是唐太宗李世民,左侧为国舅长孙无忌,右侧为李绩,左前站立者是尉迟恭,最右侧站立者,前是魏征,后是马周。

德隐斋,又名南大厅。建于民国十八年(1929年),属“在田别墅”(阎锡山时期晋绥军的炮兵司令周玳的私人别墅)的主要建筑物之一。

晋祠山环水绕,古木参天,有近百座殿、堂、楼、阁、亭、台、桥、榭点缀在树影婆娑,泉流映带之间,是一处历史悠久文物遗迹丰富的古建园林。对于研究我国古代园林建筑和彩塑艺术都具有重要的历史、艺术、科学价值。

过这道收费门,便是晋祠景区的核心----晋祠。

晋祠是奉祀西周初晋国首任诸侯唐叔虞的祠宇。其创建年代不详,最早记载见于北魏地理学家郦道元著《水经注》:“沼西际山枕水,有唐叔虞祠,水侧有凉堂,结飞梁于水上……”,由此可见,早在1500多年前,晋祠已具有相当规模了。晋祠自创建以来,经过多次修葺和扩建,面貌不断改观,遂形成了今日集儒、释、道于一统的规模宏大的古建筑群。

水鏡台,创建年代不详,明万历元年(1573年)、清道光二十四年(1844年)重修,集中体现了中国古代建筑殿、台、楼、阁四种风格,前部为单檐卷棚顶,后部是重檐歇山顶,是古时酬神演戏的戏台。戏台正中央悬挂“水镜台”匾,是清乾隆年间翰林院编修晋祠人杨二酉所书,为晋祠三大名匾之一,被誉为“秀丽之笔”。“水镜”二字取自《汉书·韩安国传》:“清水明镜不可以形逃。”

金人台,俗称古莲花台,长8.5米、宽8.5米、高0.93米,面积72.25平方米,创建年代不详,现存建筑为民国六年(1917年)重修。台为方形,四面围砖低栏,东西辟台阶,游人可通行,但现在已不让通行了。中央设琉璃阁一座,高4米,明代烧制,专供上香。台四角立有宋铸铁人三尊,民国铸铁人一尊,俗称“铁太尉”,用以镇水护祠。四尊铁人身穿铠甲,手持武器(已失),威武雄健,表现了古代武士的英武气魄。因铁为五金之属,所以称之为金人台。

东北隅铁人为民国二年(1913年)补铸,其余三尊均为北宋铸造。其中,西南隅铁人铸造于北宋绍圣四年(1097年),保存最为完好,代表了中国北宋时期冶铁和铸造技术的高超水平。

对越坊,建于明万历四年(1576年)。“对越”二字取自《诗经·周颂》: “秉文之德,对越在天” 。“对”为报答; “越”为宣扬。“对越”在此意为报答宣扬圣母的功德, “对越”匾相传由明太原县举人、书法家高应元所书,整饬遒劲,宛如山岳嵯峨,棱角俏丽,不可揣摩,被誉为“雄奇之笔”。为晋祠三大名匾之一。

献殿,建于金大定八年(1168年),为祭祀时陈列供品的场所。面阔三间,进深两间,四周槛墙,上置棂栅。中国现代建筑学家梁思成赞誉献殿“梁身简单轻巧,不弱不费,故能经久不坏”,“全部所呈现象颇为灵巧豪放”。是我国现存有明确纪年最早的献殿,为晋祠三大国宝建筑之一。

魚沼飛梁,创建年代不详,最早见于北魏郦道元《水经注》,现存实物建于北宋。桥面呈十字形,东西平坦,南北下折,视之如鸟之双翼。“鱼沼”为晋水第二泉源,“飞梁”系沼上石桥。梁思成言:“此式石柱桥,在古画中偶见, 实物则仅此一孤例,洵为可贵”。为晋祠三大国宝建筑之一。

过了魚沼飛梁,便是晋祠景区核心的核心----圣母殿。

圣母殿,晋祠主殿,建于北宋太平兴国九年(984年)。殿内供奉周武王王后、唐叔虞之母--邑姜,宋代加封“显灵昭济圣母”。殿高19米,重檐歇山顶,面宽七间,进深六间。大殿四周围廊,古称“副阶周匝”,是中国现存古建筑中的最早实例。前廊廊柱上八条木雕蟠龙,是中国现存古建筑中的孤例。圣母殿是中国宋代建筑的代表作,对研究中国建筑发展史具有重要意义,为晋祠三大国宝建筑之一。

圣母殿内保存有宋代彩塑41尊,是当时宫廷生活的真实写照。尤其是其中的33尊侍女像,身体的丰满与俊俏,脸庞的清秀与圆润,各因性格和年龄而异,口有情,目有神,姿态自然,呈现出极不相同的思想感情与个性特征。现代雕塑大师刘开渠曾赞誉其“是古今中外历史上最伟大的雕塑作品之一,是我国雕塑艺术宝库中的珍品,在我国的雕塑史上、美术史上占有重要的地位”。为晋祠三绝之一。

钟鼓楼,建于明万历三十四年(1606年),左为钟楼,右为鼓楼。钟鼓是古代报时的工具、祭祀的法器。《晋祠志》载,晋祠每晚要由守庙祠官于钟楼撞钟,称为定夜钟。撞钟方法独特,为48次,方法是“紧击七,缓击八,如是各三度,未后击三声”。

水母楼,又名梳妆楼、水晶宫,创建于明嘉站四十二年(1563),供奉水母娘娘,清代敕封为“敷化水母之神”。一层石洞三窟,内供水母娘娘坐瓮羽化铜像,梳妆未尽,神态自若。二层供水母神像和侍女像共九尊。其中侍女像前为美人,后似游鱼,故称东方“鱼美人”。南北山墙绘有明代壁画“水母出巡图”。

“晋阳第一泉”,也就是“难老泉”,是晋水的主要源头,古时候的晋国因晋水得名,“晋祠三绝”之一。泉水出自地平线下约 5米的断层岩,水温恒温17℃左右,即使是在隆冬之季,水中特有的生长草 仍然碧绿如茵。

难老泉亭建于泉眼上,位于水母楼东。创建于北齐天保年间(550年~559年),明嘉靖年间(1522年~1566年)重建,亭长4.2米,宽4.8米,为八角攒尖顶,高9 米,面积85.17平方米。

“难老”匾额是明末清初的书法家、医学家傅山所书,取自《诗经.鲁颂》中“永锡难老”的锦句,寓意:希望泉水能生生不息,永远不老。

亭内泉眼深约10米,砂石砌筑。泉口围以木栏杆,游人可凭栏 观赏晶莹透明的泉水。

难老泉的泉水主要是灌溉这里的农田和当地人民日常生活所需,所以这里的大米特别有名。据专家所测,这泉水里矿物质含量很高,其中微量元素锶的含量高。

在圣母殿北侧,有一株斜卧的古柏,称之“周柏”,是西周初年种植的,距今已有3000多年了。树身向南倾斜,龙蟠虬曲,形似卧龙,又名“卧龙柏”。据载,在其北侧原有同年所植“凤柏”一株,两柏并列参天,“古柏齐年”为晋祠内八景之一。在当地人眼中,这株古柏就是长生不老的象征。

北宋欧阳修有诗赞曰:“地灵草木得余润,郁郁古柏含苍烟。”

傅山先生大抒其旁曰“晋源之柏第一章”

唐叔虞祠,又名兴安王庙、汾东王庙,是奉祀西周晋国开国诸侯姬虞的祠堂。唐叔虞,姓姬,名虞,周武王之子,周成王之弟,受封为唐侯。其子燮父改国号“唐”为“晋”,山西简称“晋”由此得来。后晋敕封神号“兴安王”。北宋改封“汾东王”,明代封“唐叔虞之神”。元至元四年(1267年)重修,清乾隆三十六年(1771年)扩建,形成现在格局。

唐叔祠碑廊,围廊壁上嵌有历代碑刻42通,内容以吟咏赞美晋祠建筑及风光为主。其中宋碑2通、元碑2通、明碑18通、清碑20通。著名的有宋宰相吕惠卿《留题兴安王庙诗》碣、河东燕山府路宣使抚姜仲谦《晋祠谢雨文》碣、清学者朱彝尊《游晋祠记》石刻等。碑刻涵盖隶书、皆书、行书、草书,文采斐然,具有极高的书法与文学价值。

唐叔虞祠大殿,又名汾东殿,原位于晋祠中轴线末端,东向,至迟金代迁移于此处。现存建筑为元至元四年(1267年)重修,具有典型的元代山西地方与特色,前檐抱厦为清代重修所加。大殿神龛内唐叔虞像及两尊侍从像为元代彩塑,另外两尊大臣像为明代彩塑。大殿前廊东侧为元代《重修汾东王庙记》碑,碑阴刻元世祖重修诏书;西侧为清代嘉庆帝师朱珪所撰《重修太原县唐叔虞祠记》碑。

昊天神祠,主要由关帝庙、玉皇阁、三清洞组成。清乾隆六十年(1795)改建,原址起初仅有关帝庙,将唐叔虞祠西的玉皇庙、三清殿迁移于此,形成现有布局。因本祠奉祀主神玉皇大帝全称“昊天金阙无上至尊自然妙有弥罗至真玉皇上帝”,故名“昊天神祠”。

三清洞、玉皇闇,创建年代不详,清乾隆六十年(1795年)重建,下洞上阁。下层为三清洞,祀道教三清神, 中位玉清元始天尊、左位上清灵宝天尊、右位太清道德天尊; 上层为玉皇阁,祀玉皇大帝。洞前道钟为明代正德十五年(1520年)所铸。

关帝庙,创建年代不详,清乾隆六十年(1795年)重建,殿内为清塑关圣帝君像、关羽,字云长,汉末三国时期名将,历代加封,潜代封号全称为“忠义神武灵佑仁勇威显护国保民精诚绥靖翊赟宣德关圣大帝” 。殿周绘有80余幅珍贵的清代壁画,讲述关帝生平故事,画风写实,色彩明艳,是清代连环画中的艺术珍品。

“如天之平”匾,意为与天同高,赞关公之伟大。

晋溪书院,初名晋溪园,明嘉靖十一年(1532年)四朝重臣王琼创建,为其私人别墅。后改建为书院,称“晋溪书院”,为旧时晋阳士子进学及太原县试之所。1993年重建,为前后两进院落,后院辟为子乔祠,供奉太原王氏始祖王子乔,是海内外王氏后裔寻根祭祖的重要场所。

子乔祠,面宽五间,进深两间,悬山顶,东向,飞檐斗拱,雕梁画栋,1993年重建。殿内塑子乔公坐像,殿周绘有子乔公生平壁画。院内广植松树,澹泊雅洁,肃穆清幽。子乔,姓姬,名晋,周灵王太子,相传因谏阻灵王壅塞谷、洛二水,被贬逐至晋阳,于龙山跨鹤升仙而去。因其出身王室,后裔遂以王为姓,尊子乔为王氏始祖。南北配殿为“太原王氏源远流长”主题展。

苗裔堂,俗称奶奶庙、子孙殿。创建年代不详,元致和元年(1328年)重建,明正德六年(1511年)重修。殿内供奉送子娘娘等七神。檐下走马板绘儿童嬉戏图9幅,构图均衡,线条流畅,生动有趣,为晋祠彩画中的佼佼者,具有很高的艺术观赏价值。殿前道钟为明永乐十年(1412年)铸。

钧天乐台,清乾隆年间创建。前部为三面开敞的歇山卷棚建筑,后部为单檐歇山顶,结构简练,雕绘精细,为祠内清代建筑代表。“钧天”取自《列子·周穆王》“王实以为清都紫微,钧天广乐,帝之所居。”旧时每年正月初八,民众在此向关帝献戏。“钧天乐台”匾为当代著名考古学、古文字学家张颔用大篆体所书。

傅山纪念馆,原为同乐亭,创建于清乾隆二年(1737年),位于晋祠博物馆内胜瀛楼的西南侧,是坐南向北的一座清代建筑的四合院,馆内为二十世纪五六十年代的构形与装饰,是永久性陈列展览与收藏傅山书画精品、文献资料及对外文化交流,举行各种活动的重要场所。

公输子祠俗称鲁班庙,创建年代不详,位于晋祠台骀庙和水母楼之间,清乾隆二十五年(1760年)重修。公输子,就是鲁班,春秋时期鲁国人,是中国建筑业的祖师爷。

隋槐,种植于隋代,树龄1400年以上,国家一级古树。

东岳祠,又名泰山庙,俗称阎王殿。坐北向南,东邻文昌宫,西连昊天神祠。创建年代不详,明隆庆元年重修。

下午14:00结束晋祠的游览前往太原古县城。在晋祠共游览了4个多小时, 欣赏到了“晋祠三绝”,非常值得。

游记目录

相关游记

- 这个夏天,感受最美好的厦门 48118

- 感悟禅道、圆梦武侠,舟山,我们后会有期 75790

- 【南岳衡山赋】及南岳衡山的十二种玩法攻略 269607

评论