南阳市,古称宛,河南省辖地级市、省域副中心城市,三线城市。南阳市历史文化厚重,是楚汉文化的重要发祥地。三顾茅庐、羊续悬鱼、盘古神话、牛郎织女等典故或传说皆发源于此。是“中国月季之乡”、“世界艾乡”、“中国玉雕之乡”。

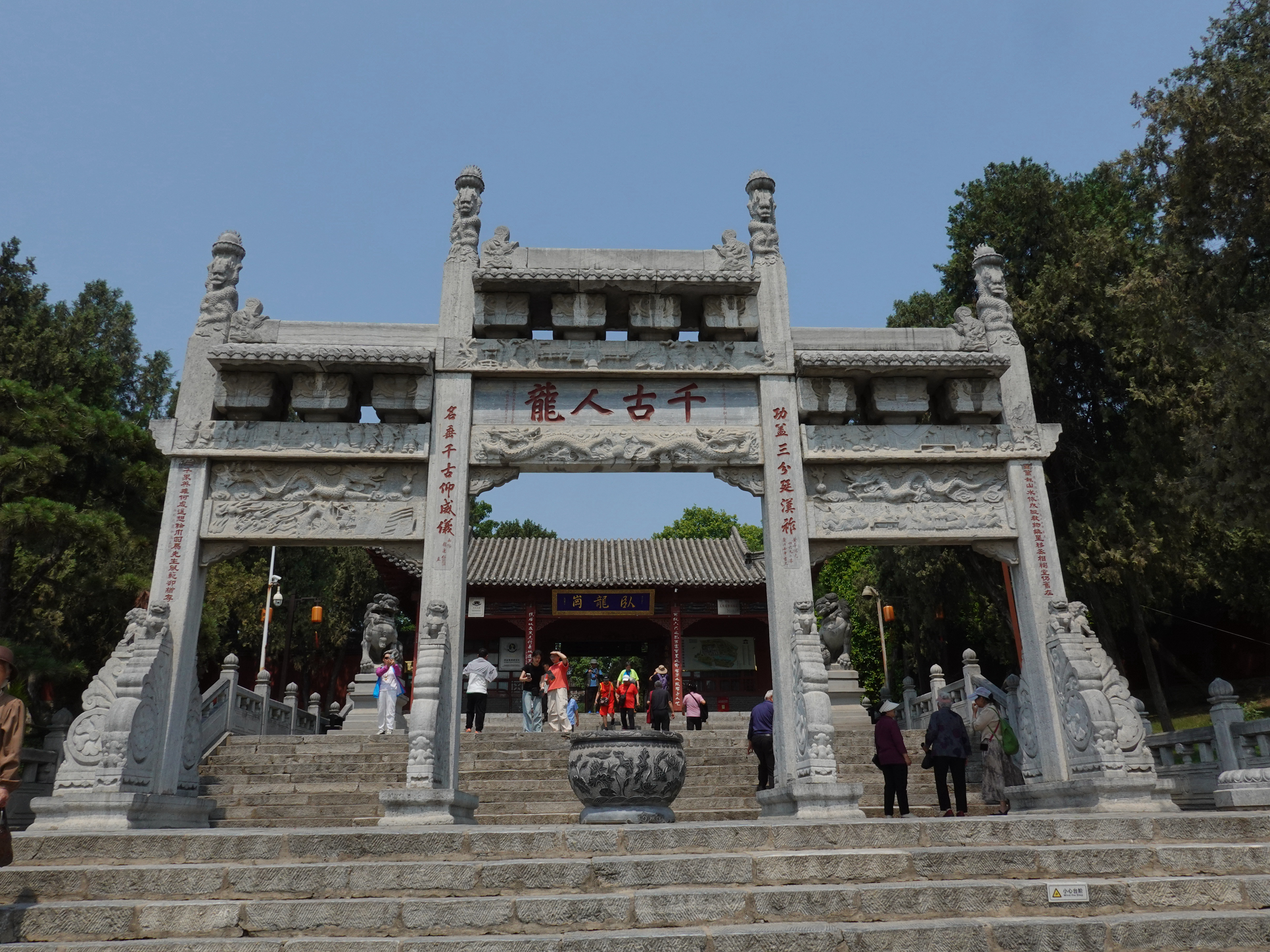

2024年5月10日(星期五),我们来到了南阳市,游览卧龙岗景区。

卧龙岗位于河南省南阳市城西4千米处,它总占地占地2000亩,是一个集历史遗迹、自然景观和人文景观于一体的景区。 三国时期著名的政治家、军事家、文学家、蜀国丞相诸葛亮曾在南阳隐居躬耕,号卧龙先生,其隐居之地就被称为卧龙岗。南阳卧龙岗武侯祠的始建年代可上溯至魏晋时期。唐代,南阳卧龙岗曾多次在文学作品中出现,到了清康熙五十年(1711年),知府罗景主持重修武侯祠,并依前人“龙岗全图”复建了“卧龙岗十景”。

如今的武侯祠建筑是明清修建,基本上保持元明清的布局风格。

这里最著名的是岳飞将军亲手写下的出师表。当年岳飞领兵北上抗金,路过南阳,在武侯祠留宿一晚,也许是相同的境遇触动了岳飞的心境,他亲手写下武侯出师二表,同时还写下了一篇跋文,详细记录了这事,成为武侯祠的无价之宝。(由于出师表的石碑都用玻璃保护起来,拍照和摄像都反光,看不清里面的碑文。)

南阳武侯祠依岭就势坐落在卧龙岗上,始建于元代,也有说法认为建于魏晋,是投魏蜀汉故将黄权及其族人在此首次建庵祭祀,纪念武侯,时称“诸葛庵”,并盛于唐宋,有近1800多年历史,当时官方为了纪念三国时期杰出的政治家、军事家诸葛亮在此躬耕而建,历代官方祭祀诸葛亮的地方。 当地人传说南阳卧龙岗是诸葛亮躬耕地,汉昭烈皇帝(刘备)“三顾茅庐”处,“三分天下”的策源地。

诸葛草庐位于南阳市卧龙岗武侯祠祠院后部正中,是元代在诸葛亮躬耕的故宅基址上所修建的一座八角尖顶茅亭。草庐前额悬挂“诸葛草庐”匾额,为1973年郭沫若手书;内额“诸葛庐”是民国二十九年(1940年)国民政府监察院院长于右任所书。后额“南阳诸葛庐”为清光绪二十年(1894年)南阳知府傅凤飓所书。其建筑结构精巧,形制典雅,是中国古建筑的典范之作,已经成为南阳武侯祠的标志性建筑。

古柏亭位于草庐左侧东部。此处有古柏一株,传为诸葛亮所植。后人因此建亭,并以“古柏”命名。亭为青瓦挑角,石砌围墙,门窗为木棂组饰的方格。门楣横额“古柏亭”为清咸丰四年(1854年)秋月,南阳知县钮雷所书。

大拜殿是武侯祠前部的主体建筑,殿宇高大宏伟,为歇山式建筑,殿前悬挂匾联十余幅,两壁嵌有石刻,中塑武侯诸葛亮坐像,两侧为其子诸葛瞻、其孙诸葛尚立像,形象逼真。

宁远楼是武侯祠后部的主体建筑,也是祠内最高建筑物,为重檐庑殿式建筑,流角飞檐,气势轩昂。楼正中塑有武侯诸葛亮抱膝长吟像。

伴月台高数丈,为诸葛亮观天象之处。台下为老龙洞,洞门两侧石刻“自古宇庙垂名布衣有几,能使山川生色陋室何妨”对联。

三顾亭,也称“拴马亭”,为后人纪念刘、关、张三顾茅庐而建。亭内镶嵌有“汉诸葛武侯像”和“汉昭烈三请武侯图”石刻画像。

草庐对碑亭,为一半坡式廊房建筑。背墙内嵌有《草庐对》石碑四通,碑文为近代书画家、民国时期军阀、直系首领吴佩孚于1927年端午节拜谒卧龙岗时所书。亭额为著名书法家赵朴初于1992年所题。

野云庵是诸葛亮会客之所,在草庐右侧东部。正面壁饰“松鹤延年”、“六合同春”图案,其树木、花卉、鸟兽皆为砖雕。门额“野云庵”及两侧楹联亦系青砖雕成。

下午参观了南阳烙画保护中心,了解国家级非物质文化遗产---南阳烙画。

南阳是中国烙画的发源地。南阳烙画,起源于西汉,鼎盛于明清,发展于现代,素以南阳三大宝(烙画、玉器、出师表)之首而蜚声海内外。

烙画,亦称烙花、烫画、火笔画它是利用炭化原理,通过控温技巧,不施任何颜料在竹木、宣纸、丝绢等材料上勾划烘烫,呈现自然的淡黄、中黄、棕、黑等变化,达到近似中国画墨分五色的笔墨效果。技法有平烘、撕毛、点皴等,以烙为主,套彩为辅,古色古香、精美典雅,形成独特的艺术风格,颇具艺术性、文化性、鉴赏性和收藏性。

南阳市烙画厂主要生产“艺粹”牌烙画,1959年生产的冬青木烙画筷子被人民大会堂指定为“国宴筷”;1984年南阳烙画获国家银质奖;1995年南阳市烙画厂被国家旅游局授予“旅游产品生产企业”;2010年南阳市烙画厂被河南省政府授予“烙画产业基地”;2011年南阳烙画被确定为“河南省非物质文化遗产”。

建厂六十年来,南阳烙画以其精湛的工艺、古朴典雅的风格,独特的艺术魅力、多次作为省礼、国礼,成为对外交流的文化使者,南阳烙画的发展,始终受到党中央、国务院以及省市领导的关怀和支持,先后有毛泽东、刘少奇、周恩来、胡耀邦、李先念、胡锦涛等领导同志来南阳视察或接见烙画劳模和艺人。产品也远销世界50多个国家和地区。

来南阳,必须去拜谒医圣张仲景。2024年5月11日(星期六) 我们来到城东温凉河畔的医圣祠,也称张仲景博物馆,是东汉医学家张仲景的墓址所在地,现占地面积12030平方米,其中房屋建筑物面积6669平方米,含各式房屋136间。墓祠古建筑群占地3200平方米,馆藏器具文物104件(套),古籍书刊文献1万余册。

2021年,南阳市医圣祠(张仲景博物馆)更名为张仲景博物院。

进入大门,首先映入眼帘的一块巨大的照壁,是由一块完整石料制成,长宽各为3.5米,为当代碑林所罕见。照壁的正面刻写的是已故中医黄竹斋先生撰写的《医圣张仲景传》,生动地描述了张仲景光辉的一生和对中医事业做出的伟大贡献。两侧是由中国著名的老中医任应秋题写的对联:阴阳有三辨病还须辨证;医相无二活国在于活人。照壁的背面刻写的是张仲景亲自拟定的《伤寒杂病论》序,文中陈述了他走上医学道路的原因。两侧对联:法崇仲圣思常沛,医学长沙自有真。照壁前后映,浑然一体,使人在肃穆中油然而生崇敬之情。

张仲景,名机,约(150—219年),东汉南阳郡涅阳县人,伟大的医学家,因其在中医领域做出的巨大贡献,被后人尊称为“医圣”。他的《伤寒杂病论》奠定了中医辨证论治的基础,是我国历史上第一部治疗传染病的医学专著,被誉为“众方之祖”。汉灵帝时举孝廉,官至长沙太守。

六角碑亭,碑亭里矗立六块石碑,有毛泽东题词“团结新老中西各部分医药工作人员,组成巩固的统一战线,为开展伟大有人民卫生工作而奋斗。”有周恩来的题词“发扬祖国医药遗产,为社会主义建设服务”,有新中国第一任卫生部部长李德全为医圣祠撰写的碑记和全国人大常委会原副委员长谭震林为医圣祠的题词。

在医圣祠,古朴的建筑和碑刻传达出历史的厚重,我们可以感受到张仲景对生命的关怀以及对医学的热爱,他的精神和学说依然在当今世界流传着。千年医脉的传承,提醒我们要继承和发扬中华优秀的传统文化,它作为中华民族宝贵的非物质文化遗产,中医的魅力在于它深厚的历史底蕴和独特的治疗方法,相信张仲景的医学思想将会得到更广泛的传播。让我们向医圣致敬,让千年的医脉继续在我们的时代中熠熠生辉,发扬光大。

游记目录

相关游记

- 这个夏天,感受最美好的厦门 48126

- 感悟禅道、圆梦武侠,舟山,我们后会有期 75828

- 【南岳衡山赋】及南岳衡山的十二种玩法攻略 269613

评论