2020年中秋国庆放假8天,是新冠疫情防控常态化后的第一个长假,据预测国内旅游市场将出现“井喷”。我们选择相对冷门的北方地区,陪同父母在河北省石家庄市、山东省济南市游览。前后4天时间,行程不紧不慢,天气不冷不热,景点不温不火,游人不多不少,是一趟轻松愉快的旅程。

在石家庄市,游览了正定隆兴寺、北门遗址公园、石家庄解放纪念馆、大石桥、河北博物院等景点。感觉这座人口超千万的“开国第一城”相当低调,在众多耀眼的省会城市中略显落寞。

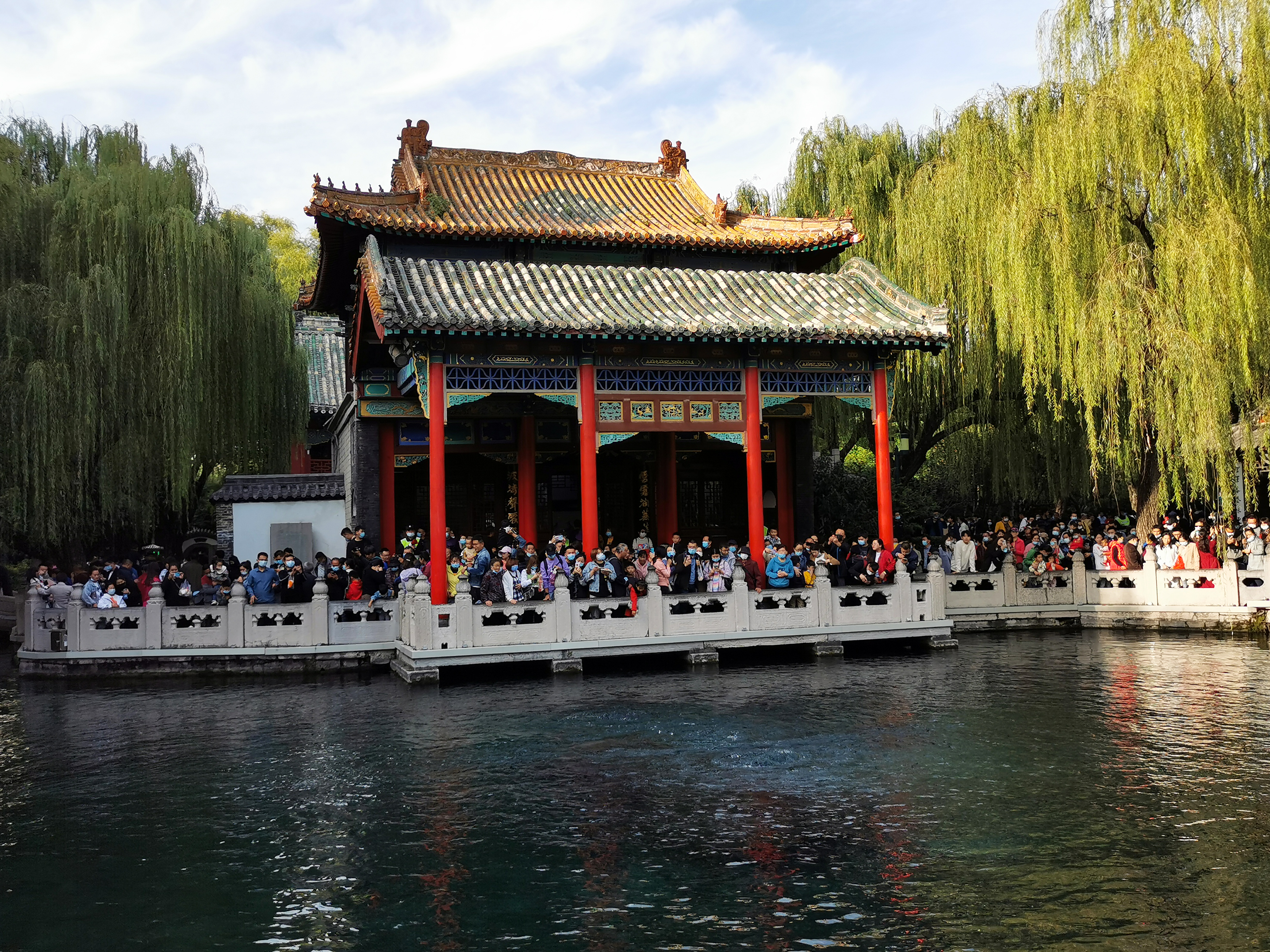

在济南市,游览了山东博物馆、泉城广场、趵突泉公园、五龙潭、黑虎泉、宽厚里等景点。感觉这座历史悠久的城市,不仅是泉城,也是花城、绿城。

石家庄始创于明朝初年,原是正定卫的军屯和官庄,清朝废除卫所军屯制后,成为隶属正定府获鹿县(今鹿泉市)的一个小村庄。上世纪初京汉铁路、正太铁路先后在此设站,逐步形成城镇雏形,1925年改名石门市。1947年建立人民政权,是解放军攻克的第一个设防大城市,更名为石家庄市。1968年河北省省会在几经变迁后最终“花落”石城,掀开了城市发展的新篇章。

石家庄名胜古迹众多,境内有国家历史文化名城1座,国家级重点文物保护单位13处、省级重点文物保护单位74处,其中正定大佛和赵州桥同为“华北四宝”(另外两个是沧州狮子、定州塔)。

我们的第一站从石家庄正定国际机场所在地正定县开始。

国家历史文化名城正定,古称常山、真定。北魏至清末1500多年间,是郡、州、路、府治所。曾与保定、北京并称“北方三雄镇”,至今南城门还嵌有“三关雄镇”的石额。正定的最大荣耀,是最高领导人在这里从政起步。

【正定隆兴寺】

隆兴寺俗称大佛寺,始建于隋开皇六年(586年),初名龙藏寺,唐改龙兴寺。宋、金、元、明、清各代均有不同程度的重修。康熙四十九年(1710年)赐额“隆兴寺”,并沿用至今。1949年新中国成立后多次大修,基本保持了北宋时期的规模。

寺院气势雄伟,曾被著名古建筑学家梁思成誉为“京外名刹之首”,是研究宋代佛教寺院建筑布局的重要实例。所藏文物有六个“全国之最”:宋代摩尼殿、五彩悬山倒坐观音、转轮藏、龙藏寺碑、铜铸千手观音大佛、铜铸毗卢佛。

隆兴寺以天王殿作为山门,匾额“敕建隆兴寺”为康熙御书。

大觉六师殿遗址。原为寺院主体建筑,规模超过摩尼殿,可惜民国初年坍塌,现只存殿基。

摩尼殿。摩尼是梵语,意为珠宝。佛经上说“摩尼珠,投入浊水,水即清”。摩尼殿以此命名,意为去浊取清、脱离尘垢。

这座大殿是寺院现存古建筑中价值最高的一座,是研究我国古建筑的罕见珍例。大殿主体布局呈“十”字形结构,正方形殿身四面正中各有一幢歇山式抱厦。"抱厦"为建筑术语,是指在主建筑的一侧突出的房屋。“歇山式”是古建筑屋顶的常见构造方式之一, 由前后两个大坡檐、两侧两个小坡檐及两个垂直的等腰三角形墙面组成。

“摩尼殿”三个字在南抱厦的匾额上。

殿前的石香炉,宋代遗物。正面浮雕东方净琉璃世界教主药师佛,四周侍立手持兵器的十二神将。

斗栱梁架结构

游览过程中,我本想仔细研究一下建筑结构、营造法式等,但转念一想,作为游客,有必要搞得像个专家似的,纠缠于具体的技术细节吗?自己认为好看就多停留一会儿,觉得不行就走人,这样的旅行才轻松自由。世界很大,信息海量,你我很渺小。

以佛教故事为题材的壁画

悬山,一种以雕塑与绘画相结合的壁塑艺术形式,有点像3D壁画。

隆兴寺五彩悬山,长15.7米、高7.5米,共有佛像30多身,中间是“倒坐观音”。所谓“倒坐”,是指观世音不坐在大殿的正中央而是坐在后壁,表明不渡尽众生永不回头的大慈大悲。

观音像高3.4米,左足踏莲,右腿踞起,两手抱膝,身体稍向前倾斜,面容秀丽恬静,姿态优雅端庄。

鲁迅先生曾赞誉这尊观音为“东方美人”。他在偶然中获得一张“倒坐观音”的明信片后,一直将她摆放在自己的书案上。

北抱厦匾额“广长妙谛”,意为佛舌广长能言善辩,领悟精妙真谛。东、西两边的抱厦没有去观赏。

牌楼门。南面题额“妙庄严域”,称赞佛门为绝妙善美的境地;北面题额“通津宝筏”,比喻佛法为普渡众生脱离苦海的宝船。

千年槐树

戒坛,佛教徒受戒时举行宗教仪式的场所。横匾“金绳觉路”出自唐朝诗人李白《春日归山寄孟浩然》“金绳开觉路,宝筏渡迷津”(后一句是上述牌楼门北面题额的出处)。金绳是佛教中用以分别界限的金制绳索,引申为戒律或规矩。隆兴寺戒坛是我国北方三大坛场之一(其余两处位于北京戒台寺、五台山清凉寺)。

戒坛内供有明代铜铸双面佛像,相背而坐,背身相连。面南的是西方极乐世界教主阿弥陀佛,朝北的是东方净琉璃世界教主药师佛。有关宗教方面的知识,可百度查阅。

转轮藏阁,北宋时期二层楼阁式建筑。

阁内安放着木制转轮藏,俗称藏经橱,建造于宋代。转轮藏是一个能转动的大书架,分为藏顶、藏身、藏座三部分。藏顶是斗栱梁架结构;藏身的转轮直径7米,中间的木轴高10.8米,贯穿上下;底部有藏针,承载整个转轮藏的重量。

转轮藏上摆放经书,旋转一次如同念诵一遍。当时很多信徒不识字,这对于他们来说多了一条与佛主沟通的途径。

慈氏阁,位于转轮藏阁对面,也是二层楼阁式建筑。

慈氏是梵语弥勒的意译,阁内供奉“未来佛”弥勒菩萨。弥勒头戴天冠,身后纹饰为卷草纹,内饰花卉,外镂火焰,象征佛光普照、法力无边。

康熙碑亭,立于1713年,碑上刻有康熙所书《御制隆兴寺碑》。

康熙御碑西侧,是立于1780年的乾隆御碑,刻有乾隆所书《重修正定隆兴大佛寺记》。

龙藏寺碑,立于隋开皇六年(586年),记述了恒州刺史鄂国公王孝仙奉皇帝之命,劝引境内万名百姓共建龙藏寺的情况,是研究隆兴寺历史的重要遗存。

碑额呈半圆形,浮雕六龙相交。碑额楷书“恒州刺史鄂国公为国劝造龙藏寺碑”15个字。碑阴及左侧有题名和恒州所辖县名,分为5截30行,行字数不等,也是楷书。

龙藏寺碑具有很高的书法价值,在南北朝至唐的书法艺术发展史上处于承前启后的地位,是研究我国书法艺术发展史的珍贵实物资料。学者康有为曾赞誉此碑为“隋碑第一”,后人称其为“楷书之祖”。因原碑缺损严重,为便于公众观瞻,寺院在旁边按原样树立了一块复制碑。

寺内还有嘉庆御碑等古碑,但没有专门设立碑亭。

帝王礼佛表演,时间是上午10:00、11:00,下午2:00、3:30。

主体建筑大悲殿

里面供奉铜铸千手千眼观世音菩萨立像,通高21.3米,铸造于北宋开宝四年(971年),是铜铸佛像中最古老、最高大的千手千眼观世音菩萨像。

据佛经记载,观世音菩萨为了普渡众生,分身为42尊大慈大悲菩萨。除了主体的两个手臂外,另外40个手臂每个指引25种因果,40个手臂加起来正好是1000种变化,这就是千手观音的由来。

毗卢殿位于大悲阁后,原是正定八大寺院之一崇因寺的主殿,1959年为加强保护迁建于隆兴寺内。因时间关系,没有去参观。

千年古城正定城墙,可追溯到东晋十六国时期,由前燕将领慕容恪在滹沱河北创建,到南北朝的北周时期已初具规模。经过历代修葺,特别是唐明两代大规模扩建并以砖石加固,形成了东“迎旭”、南“长乐”、西“镇远”、北“永安”四座城门护卫,周长达24里的宏大格局。

与国内多数古城墙的命运类似,经过千年战火和多重风雨洗礼,正定城墙渐渐受损破败,1993年列为省级文物保护单位时,仅剩8000多米。2001年,政府动员居民捐献部分城砖,重建了一段新的南城墙和城门。

这次我们看到的是城墙北门遗址

沧桑写在脸上,风霜刻在心中

“自在”,来源于隆兴寺内倒坐观音“一脚踏莲,一脚踞起,呈大自在状”,也寓意老百姓的幸福感、自豪感。

在正定,我们还远观了天宁寺、广惠寺,凌霄塔、华塔的优美造型,令人印象深刻。

天宁寺凌霄塔,轻盈挺秀,巍峨高崇。

广惠寺华塔,亭亭玉立,精致华美。

正定之行告一段落,前往15公里之外的石家庄市区。

“烂尾楼”祥云国际

与义乌齐名的南三条小商品批发市场

【大石桥】

大石桥位于市中心,是石家庄最早的铁路跨线桥,1907年由正太铁路员工倡议并捐资修建,是早期工人阶级向世人展示团结奋斗力量的见证。

桥长150米,高7米,宽10米,23孔。原建于1907年,后来拆除。现在看到的是1987年石家庄解放40周年之际按原貌修复的桥梁。

1906年、1907年,京汉铁路(现京广铁路)与正太铁路(现石太铁路)相继通车,在石家庄交汇,给东西方向的交通造成很大不便,伤亡事故时有发生。各界代表联名上书当时管理铁路的法国总办,要求拨款建桥,法方却一直置之不理。铁路工人对此非常气愤,遂自筹建桥经费,于1907年秋季建成跨线大桥,方便了行人和车辆。市民感动于工人的无私精神,创作歌谣夸赞“大石桥,大石桥,工人血汗来建造,一块青石一份情,青石哪有情义高。”

石家庄的标志性建筑是什么?很多当地人认为,首推解放纪念碑。作为解放战争中人民解放军夺取的第一个设防大城市,解放纪念碑是这座英雄之城、胜利之城最为夺目的红色印记、历史荣耀。

1947年秋,人民解放军对国民党军设防的城市展开攻坚战。11月12日凌晨,经6天6夜激战,敌人所谓“固若金汤,可坐守三年”的石家庄宣告解放,拔除了国民党在华北地区的一个战略要点,开创了解放军夺取大城市的先例,为随后的城市攻坚战树立了信心、提供了经验。

纪念碑由碑文台、解放者雕像、主碑三部分组成。碑文台正面“石家庄解放纪念碑”八个大字由当年石家庄战役指挥者聂荣臻元帅题写;解放者雕像高7.5米,紫铜铸成的战士骑在马上,右手高举冲锋枪,欢呼胜利的到来;主碑是七块高低错落的石板,碑下有石家庄解放纪念馆。

展馆总面积430平方米,展览内容分为五个部分:第一部分为朱德手迹、展厅浮雕和烈士英名录。第二部分为图片,展出照片210幅、灯箱片6个、电动灯箱示意图3个,再现当年战场形势。第三部分为景观,再现当年的战斗场面。第四部分为8幅题词,展出党和国家领导人为纪念石家庄解放40周年题词手迹。第五部分为实物展出,包括解放石家庄时中共中央及中央工委的文电、晋察冀出版的报纸书刊等,以及解放军官兵的衣服、枪支和电台等装备。

朱德总司令《攻克石门》:石门封锁太行山,勇士掀开指顾间。尽灭全师收重镇,不教胡马返秦关。攻坚战术开新面,久困人民动笑颜。我党英雄真辈出,从兹不虑鬓毛斑。

【河北博物院】

河北博物院是国家一级博物馆,藏有文物15万件,其中一级品334件(套)。十大镇馆之宝为:西汉“长信”宫灯、战国透雕龙凤纹铜铺首、战国铁足大铜鼎、战国错金银四龙四凤方案座、战国错金银虎噬鹿屏风座、西汉刘胜金缕玉衣、西汉错金博山炉、北齐文宣帝高洋墓墓道壁画、五代彩绘散乐浮雕、元代青花釉里红开光贴花盖罐,这次我们有幸观赏到其中的8件。

博物院分为南北两区,北区建于1968年,是老展馆;南区为新建区,是基本陈列展区,集中展示河北的古代文明,共有9个常设陈列:《石器时代的河北》《河北商代文明》《慷慨悲歌——燕赵故事》《战国雄风——古中山国》《大汉绝唱——满城汉墓》《百年掠影——近代河北》《北朝壁画》《曲阳石雕》《名窑名瓷》。

满城汉墓位于河北省保定市满城县陵山,是西汉中山国第一代靖王刘胜及其妻窦绾的墓葬。1968年发掘。两墓依山岩开凿,规模宏大,结构复杂,随葬品奢侈豪华,共出土金、银、铜 、铁、玉、石、陶、漆、玻璃器等类文物一万余件,包括“金缕玉衣”“长信宫灯”“错金铜博山炉”等,种类丰富,制作精美,被评为中国20世纪百项考古重大发现之一。

《大汉绝唱——满城汉墓》全方位展示巧夺天工的文物,反映了汉代高度发达的经济社会发展水平。

刘胜金缕玉衣(西汉)。长1.88米,分为头罩、上衣、手套、裤筒和鞋等五部分,由2498片各种形状的玉片组成,以金丝编缀,金丝约1100克。这是我国首次发现、规格最高、最完整的玉制葬衣。

刘胜之妻窦绾金缕玉衣(西汉)

透雕双龙白玉璧(西汉)。两面雕刻谷纹,上端透雕一对矫健威严的夔龙,昂首挺胸,尾部高翘,形象生动。

玉舞人玛瑙水晶珠串饰(西汉)。包括玉舞人、玉蝉、玉瓶形饰、玉花蕊形饰、玉联珠形饰和水晶珠、玛瑙珠、石珠等,均有穿孔,推测为编联在一起的串饰。

长信宫灯(西汉)。通体鎏金,高48厘米,作宫女跪坐执灯形象。宫女梳髻覆帼,着深衣,跣足。由头部、身躯、右臂、灯座、灯盘、灯罩等部分组成,各部分可拆卸,灯盘可转动,灯罩可开合。宫女体臂中空,右臂为烟道,可将灯烟导入器内,以保持室内清洁。灯上刻铭文9处,包括灯的重量、容量、铸造时间和所有者等。因刻有“长信尚浴”字样,故名长信宫灯。

铜羊尊灯(西汉)。卧羊形,羊背和身躯分铸,可将羊背向上翻开,平放于羊头上作为灯盘。羊腹中空,用以储油。

错金博山炉(西汉)。高26厘米。通体错金丝,炉盖镂雕成山峦起伏状,人和虎、豹、猴、野猪等动物置身其间。足部为透雕蟠龙纹,器腹饰错金卷云纹。

铜朱雀衔环杯(西汉)。朱雀展翅翘尾,衔着一个玉环站立在兽背上,通体错金,并镶嵌绿松石30颗。

铜漏壶(西汉)。古代计时仪器。使用时壶内盛满水,水由壶底的出水管缓缓滴出,浮于水上的“刻箭”随之不断下降,从而指示不同的时刻。此漏壶是迄今发现最早的铜漏壶。

金饼(西汉)。含金量95~97%,重量16~18克,约相当于西汉时的一两。

错金铁匕首(西汉)

鎏金银蟠龙纹铜壶(西汉)。通高59.5厘米、腹径37厘米,重16.25千克。通体以鎏金、鎏银工艺装饰。金银相间,黄白互映,异常华丽。

铜鼎(西汉)。两侧有长方形耳,耳上有轴,轴上有伏兽。鼎盖上另有4个等距小立兽。合盖后,将耳上伏兽翻向盖上,再旋转鼎盖,伏兽卡在小立兽颌下,鼎盖就被紧紧闭锁,其原理相当于现在使用的高压锅。

泥河湾遗址群,位于河北省张家口市阳原县,被誉为“旧石器考古的圣地”。国内发现的100万年前更新世旧石器时代遗址16处中,泥河湾就占12处。

石墨棒、石墨盘(旧石器时代)

陶面具(新石器时代)。出土于河北省易县北福地遗址。人面弯眉细眼,直鼻宽口,微含笑意。

陶面具(新石器时代)。复制品。北福地遗址出土。

西周初期,周武王为加强东北边陲的统治,封召(shào)公奭(shì)于燕地,建立了燕国。公元前222年,燕国为秦国所灭,历43世,800余年。存国期间,内忧外患,历经磨难。战国时期,经燕昭王28年苦心经营,据有今冀北、辽东等广大地域,经济发达,繁盛一时,跻身“战国七雄”。

透雕龙凤纹铜铺首(战国)。宫门构件,通高74.5厘米,重21.5公斤,是目前国内最大的战国时期铜铺首。主体为古代传说中的怪兽饕餮,额部饰有一立凤,两侧各有一条向上攀爬的龙,采用浮雕和透雕相结合的铸造工艺,造型精致生动,线条婉转细腻,具有浓重的历史厚重感。2010上海世博会期间,该铺首曾作为河北馆的镇馆之宝向世界展示。

九鼎(上图)、八簋(下图)。西周礼制规定天子用九鼎八簋,诸侯用七鼎六簋。战国时礼崩乐坏,诸侯多有僭越。

铁胄(战国)。古代将士作战时所戴的头盔,由89块铁片编缀而成。出土于燕国下都遗址,共两件,是目前仅见的先秦铁胄。

战国时期,诸侯争霸,赵国与秦、齐、楚、燕、韩、魏并称战国七雄。赵武灵王实行“胡服骑射”,赵地方二千里,带甲数十万,骑万匹,粟可支十年,傲然雄视天下,常怀吞秦之志,“收率天下以摈秦,秦兵不敢出函谷关十五年”。

赵人雄健尚武,廉颇、赵奢、庞媛、李牧等名将辈出,齐国田单、燕国乐毅亦曾为赵所用。赵为“四达之国”,交通便利,经济繁荣,思想活跃,名士云集。儒家荀子、法家慎到、名家公孙龙等诸子思想传播四方,影响深远。

蟠螭纹铜鼎(战国)

铜豆(战国)

蟠螭纹铜簋(战国)

彩绘兽形铜盉(战国)

战国之世,千乘之国五,万乘之国七,中山国是十二个诸侯强国中唯一由北方游牧民族白狄族鲜虞部建立的国家,在列国争雄的年代,扮演了相当重要的角色。中山国命运几经起伏,一直没有引起史学家的足够重视,其文物、遗迹长期湮没于地下,两千多年来成为鲜为人知的“神秘王国”。20世纪70年代以来,考古工作者在河北省平山县勘探了中山国都灵寿古城,发掘了五座中山王族墓和百余座平民墓,共出土文物两万余件,中山雄风再现于世。

《战国雄风——古中山国》 ,展出文物1400件(套),分为国史、国都、经济、文化、征战、王陵、铜器、陶器和玉石器9个单元,全面展示了中山国在经济、文化、军事等方面的发展状况和不凡成就,突出了中山国的游牧民族个性,体现了昂扬不羁的战国雄风。

中山王次(音cì)铜圆壶(战国)。圈足上有铭文23个字,记录了制作工匠和壶的重量,壶腹部刻有中山国君次(读cì,上“次”下“虫”,字打不出)对父亲的悼词,具有重要的史料价值。

中山侯铜钺(战国)

铁火盆(战国)。重74.1公斤,迄今出土的战国时期最重的铁器。

金戈𨱔(战国)。戈是古代钩杀兵器,𨱔是戈柄下面的金属套。该𨱔由纯金制造,器表饰有两条银龙,龙眼用蓝琉璃镶嵌

圆形猎帐中心铜柱帽(战国)。近似蘑菇状,圆形鼓顶帽上有15个鸭头状卡环,用来拴索。帽顶下部为圆筒状銎,可安插在大圆柱上。

狩猎宴乐图铜盖豆(战国)。器表饰有四层图案,共计90个人物、63只野兽、26只鸟、6条鱼,纹饰繁密,形象鲜活。豆盖上饰狩猎宴乐图。豆腹部为狩猎图。

错金银铜版兆域图(战国)。中山国第五代国王厝王建造陵园的设计图,是目前发现的世界上最早的有比例铜版建筑规划图。长96厘米,宽48厘米,厚1厘米,重29.5公斤。图版中心部位,用金片嵌出五个享堂建筑的轮廓线,中心为王堂,两侧为哀后堂、王后堂和两个夫人堂。享堂外围,用银丝标识墓的封土底边——丘嵌。再向外,用宽银片嵌出“内宫垣”和“中宫垣”二层宫墙轮廓线。

错银镶金铜牺尊(战国)。兽口为流,双眼嵌绿松石,器身错银及红铜,并镶嵌绿松石。盖钮为曲颈的天鹅。

鹰柱铜盆(战国)。盆底龟背上有一圆柱,柱顶站立一只可转动的雄鹰。鹰爪抓住两只蛇头。外壁装饰四只口衔圆环的飞鹰。底座刻有铭文。

银首人俑铜灯(战国)。由银首人俑主体、蛇形支撑构件、蟠螭纹灯柱及三联灯盘组成。人俑面部以银质材料铸造,双眼镶嵌墨宝石。身着右衽宽袖锦袍,云纹织锦与腰间带钩体现中原服饰制度;束发戴冠与短须造型,以及错金银工艺与蛇形装饰元素,反映中山国多元文化交融的特征。

犀足蟠螭纹铜筒形器(战国)。用途不详。器足为三只周身刻卷云纹的犀牛,昂首张目,用力撑起满饰蟠螭纹的筒身。

壁画是最早的绘画形式之一,自古及今,盛衰有时,不绝如缕。今人谈壁画,言者必称汉唐。殊不知北朝壁画的艺术水平并不在汉唐之下,只不过湮没在历史中。上世纪50年代以来,河北省境内陆续发现了一批北朝墓葬,其中东魏茹茹公主墓、元祜墓,北齐高洋墓、高润墓、高孝绪墓,均有壁画出土。这些壁画,胡汉交融,奇幻瑰丽,惊世骇俗,独具异彩,上承大汉遗风,下开盛唐先声,用线自由飞动,挥酒自如,有满壁风动之感,展现了北朝绘画艺术的巨大成就。

北齐高洋墓壁画(摹本):仪仗人物

墓室大门吏俑

北齐高孝绪墓壁画(摹本):仪仗人物

北齐高润墓壁画(摹本):墓主人坐帐图

前后一个半个小时,河北博物院参观完毕,在石家庄的行程也就结束了。接下来前往济南市。

2020年国庆期间,央视新闻新媒体推出大型主题报道《坐着高铁看中国》,8天时间内聚焦8条铁路线,全景展示了“十三五”铁路建设成就和祖国山河之美。这次我们从石家庄到济南乘坐动车,体验了“八纵八横”中青(岛)银(川)通道的快速便捷。

济南因境内泉水众多,别称泉城,有“七十二名泉”“四面荷花三面柳,一城山色半城湖”的美誉。是副省级城市,国家历史文化名城,首批中国优秀旅游城市。

旅游景点大多集中在市区,相距不太远,除了山东博物馆,基本上都可以步行前往。

山东博物馆成立于1954年,是新中国成立后建立的第一座省级综合性地志博物馆。展品特色以陶瓷器、青铜器、甲骨文、汉画像石、书画等见长。镇馆之宝包括《孙子兵法》竹简、甲骨文、蛋壳黑陶杯、鲁国大玉璧、红陶兽形壶、亚丑钺、东平汉墓壁画、颂簋、九旒冕、郑燮双松图轴等。

主体建筑共五层,展厅分布在1—3层,主展区《山东历史文化展》位于二楼。

《山东历史文化展》以时间为主线,分史前、夏商周、秦汉至明清三大部分,全面立体展示山东六十余万年人类史、一万年文化史、五千年文明史、三千年齐鲁文化史。

早在史前时期,山东地区就是中国远古文化最发达的地域之一。从沂源猿人到先帝虞舜,史前文明之光在齐鲁这片大地上繁衍不息。生活在这一地区的东夷人,先后在太昊氏、少昊氏、虞舜时期创造了辉煌灿烂的东夷文明。尤其是大汶口文化和龙山文化时期祭祀礼仪的盛行、文字性质刻划符号的出现、大量龙山文化城址的发现,标志着山东地区已经迈入文明的门槛。

山东地区新石器时代的遗存十分丰富,以“后李文化——北辛文化——大汶口文化——龙山文化——岳石文化”为代表的新石器时代文化发展谱系脉络清晰。反映这一时期的文物展品,从远古蛮荒到定居农业,从粗糙的打制石器到工艺精湛的玉器,从简单的粗制陶器到精美绝伦的蛋壳黑陶,以各种角度映照出当时这里人们的生存状态和山东地区辉煌的史前文明。

陶匜形器(新石器时代后李文化,距今约8500-7500年)。形体似匜,唇外缘饰一圈锯齿纹,流口对侧有一桥形提梁把手。

红陶兽形壶(新石器时代大汶口文化,距今约6300-4600年)。动物造型,形体肥硕,背装提梁,尾置注水口,是大汶口文化独有的器形。

八角星纹彩陶豆(新石器时代大汶口文化)

灰陶镂空器座(新石器时代大汶口文化)。分承托和高圈足两部分,用作器物的底座。高圈足饰六层编织纹镂孔,一、四、五层圆孔的未衔接处刻菱形纹。

灰陶镂空器座(新石器时代大汶口文化)。身饰瓦纹,腹部刻有特殊符号。

竹节纹黑陶盆(新石器时代龙山文化,距今约4600-4000年))

蛋壳黑陶杯(新石器时代龙山文化)。器表素面磨光,器壁薄如蛋壳。蛋壳陶是一种制作精致、造型小巧、外表漆黑黝亮、陶胎薄如鸡蛋壳的黑陶。陶质极纯,采用细泥质黑陶,不含任何杂质。制作工艺上的一个重要特征是薄陶胎,最薄部位在盘口部分,薄至0.2毫米,最厚处不足0.5毫米,重量不超过70克。

蛋壳黑陶杯(新石器时代龙山文化)。器身饰数道弦纹。

蛋壳黑陶杯(新石器时代龙山文化)。造型灵巧,工艺精湛,较为罕见。

夏商两代,山东地区主要是东夷族人建立的众多方国,在与中原王朝军事的和非军事的碰撞与融合中,共同促进了华夏族文明的最终形成。以齐、鲁为核心的山东诸国经历西周、春秋和战国时期的发展,逐步在政治、经济、文化、科技等各个方面走在了时代的最前列。齐桓公通过"尊王攘夷"实现了首霸;鲁国则以忠实的捍卫光大周以来的礼乐制度为己任;稷下学宫的兴盛和儒墨显学的诞生、传播深深的影响了几千年中国传统思想与文化。

亚醜钺(商)。正背口部均有铭文“亚醜”。器身透雕人面纹,狰狞中透出威严。

苏埠屯一号殉葬墓,发现于1960年代,是安阳殷墟商代王陵之外规模最大、规格最高的的商代墓葬。亚醜钺即出土于此。

铜䍅(春秋)。器与盖通饰瓦纹,肩两侧有兽首衔环耳。盖呈覆碗形,盖顶有鸟形钮,反映了东夷古国的“尚鸟”习俗。

陈侯壶(春秋)。出土时有两件,另一件藏国家博物馆。扁方壶体,长颈,两侧为象鼻龙纹铺首衔环耳,器、盖各有13字铭文“陳侯乍(作)嬀櫓朕(媵)壶,其萬年永寳用。”

卜甲(商)

卜骨(商)。卜甲、卜骨为占卜用具,用乌龟腹甲、牛肩胛骨制作,刻有甲骨文。

颂簋(西周)。器、盖对铭152字,是研究西周册命典礼制度难得的实物资料。

国子鼎(战国)。器、盖各铸阴文“国子”二字。国氏是齐国望族,国氏之族的宗子称“国子”。

大玉璧(周)。器形较大,纹饰精美,玉质优良,做工精致,是山东博物馆大厅穹顶玉璧的原型。纹饰分为三区,内区和外区为夔龙纹,中区为谷纹,三区之间以弦纹相隔。

博物馆大厅穹顶以大玉璧为原型

《孙子兵法》《孙膑兵法》竹简 。1972年4月10日发现于银雀山汉墓。失传1700多年的《孙膑兵法》与《孙子兵法》同时出土,解开了历史上关于孙子和孙膑其人其书有无的千古之谜,被列为“新中国30年十大考古发现”之一。

公元前221年,素始皇兼并了六国,建立了中国第一个大一统的国家,使得原以古国著称的齐鲁之邦纳入了大一统的版图。

两汉时代是中国历史上一个富有传奇色彩的辉煌时代,是中国文化的积淀期和成熟期。此时儒家学说开始成为国学,儒家思想影响着社会发展的各个方面,源自齐鲁之郭的礼仪规范开始成为全民的行为准则。两汉时代的山东,诸侯王国和郡县林立,农业发达,经济繁荣,是汉帝市国最为发达的地区之一。尤其冶铁和纺织业领先全国,西汉所设50处铁官中山东就占12处,山东的临淄、定陶、亢父在汉代并称为三大纺织中心。

魏晋十六国时期,虽然经历了暂时的分裂与战乱的痛苦,然而匈奴、鲜卑、羯、氐、羌等多个游牧民族陆续进入山东,与本地居民相互融合,为山东的发展增添了新的动力。

隋唐是我国历史上的鼎盛时期,壮会经济空前繁荣,文化艺术昌盛发达,山东作为最为富庶的经济区之一,人民的物质与文化生活相对富足,与海外经济贸易交流十分活跃,加之举世闻名的京杭大运河截弯取直纵贯山东西部,极大地促进了山东中西部的发展。

宋金时代全国分为二十四路, 山东分京东东路、京东西路。经济仍然保持着良好的发展势头,是公认的“地腴赋羡”的富庶之地。这一时期,山东始终是全国范围内经济文化最为发达的地区之一,在北方更是居于领先地位。

元明清时期,举世闻名的京杭大运河截弯取直纵贯山东西部,极大地促进了山东中西部的发展与繁荣,形成像德州、临清、聊城、济宁、枣庄等一大批运河沿岸都市重镇,成为这一时期山东社会经济生活空前繁盛的最大看点。

秦统一六国后,推行书同文、车同轨、量同衡

铜鸠杖首(汉)。汉代对70岁以上老人实行优惠政策,顶端雕有鸠形的手杖就是官发授予的“老年优待证”。

铜佛像背光(北魏)。外缘饰火焰纹,中部浮雕莲花纹,背面有铭文。

《徐侍郎夫人出游图》壁画(隋)

梁山漕船(明)。全长21.8米,体型巨大,保存完好,较为罕见。

陶俑、胡人俑(元)

继续“扫楼”,在二楼参观“鲁王之宝——明朱檀墓出土文物精品展”、“妙染寻幽——山东省古代绘画精品展”、“万世师表”展。

六百多年前的邹鲁之地,生活着一位年轻的鲁皇,他就是明朝开国皇帝朱元璋第十子朱檀。明洪武三年(1370)出生,两月被封为鲁王,十五岁就藩兖州,兖州即升州为府,辖四州二十三县。朱檀自幼好诗书礼仪,礼贤下士,博学多识,甚得朱元璋喜爱,十九岁服丹药毒发伤目而亡,谥号“荒”。葬于现山东省邹城与曲阜市交界的九龙山南麓。1970年至1971年,山东省博物馆主持对朱檀墓进行抢救性考古发掘,墓中出土了冕弁服饰、文房珍宝、琴棋书画木俑仪仗等许多珍贵文物。

“鲁王之宝——明朱檀墓出土文物精品展”,展出文物682件(套),表现“朱檀的王府生活”,反映明初皇家器物的工艺制作水平,是研究这一时期政治、文化和礼仪制度的宝贵资料。

描金云龙纹白玉佩(明)。由玉珩、玉花、玉瑀、玉琚、玉璜、玉冲牙、玉滴组成。玉饰件表面浅刻云龙纹,描金。玉佩一般成对挂在革带两侧,只要脚步移动,冲牙、二滴与璜即会相撞,从而发出声响。按照古代礼仪,正常的声音当缓急有度,轻重得当,如果节奏杂乱,则被认为失礼。

九缝皮弁(明)。又名九缝朝冠,是鲁荒王巡视、朝宾、诸侯上朝时穿用的首服,地位仅次于冕。采用藤蔑编制,缝压金线、镶金边、金圈、贯金簪,上缀五彩珠玉九颗。这是目前现存唯一的明初亲王皮弁(biàn)实物,是研究古代皇家冠服的珍贵文物。

九旒冕(明)。目前唯一保存完好的明代初期冠冕实物。通高18厘米,长49.4厘米,宽30厘米。藤篾编制,表面敷罗绢黑漆,镶以金圈、金边;冠两侧有梅花金穿,贯一金簪。冕顶部有“綖板”,綖板上面涂着黑漆。板前后系垂旒,前后各垂9道旒。每道旒上有9颗红白青黄黑五色玉珠,共有玉珠162颗。

镶宝石金带饰(明)。总体呈如意云形,镂空花枝上镶嵌珍珠宝石33颗,显得绚丽多姿,雍容华贵。一枚带饰上有如此多的珠宝,非常罕见。

金镶灵芝纹白玉带(明)。由二十枚采用“金镶玉”工艺的白玉板组成,前面正中的委角方形玉板与左右组成三台,两侧各排三块长方形小排方,依次为条形穿带环和带尾玉板,后面是七块长方形玉板排方。

金玉带(明)。前身正中为一大二小三台,左右各为三圆桃和条形穿带环。双尾左右各一圆桃,后为七块玉板。带尾玉板钉缀金片,金片錾刻水波纹,其一穿带环上刻有“金子三两重”五字。

石面心朱漆木长方桌(明)。通体朱漆,桌面平镶花石面心,四周设有拦水线。迎背两面安有牙条,侧面各有横枨两根。

弯腿带托泥翘头供案(明)。案面由三块木板拼接而成,两端高大的翘头通过榫头插入案中。翘头造型不仅形成优美的线条装饰,还具有实用功能,防止供品滑落。

妆金柿蒂窠盘龙纹通袖龙襴缎辫线袍(明)。纹饰采用捻金工艺,金箔极薄,仅2.4—5.8微米,牢固耐用,光灿熠熠。

乌纱折上巾(明)。俗称“幞头”,因左右有两翅向上折于帽后而得名,是乌纱帽的一种。

青白釉云龙纹盖罐(明)。盖呈倒荷叶形,顶饰宝珠钮。腹部饰双龙纹,肩部与底部饰一周卷草纹。

白玉花形杯(明)

仪仗俑群(明)。共有文武木俑397个,身份、动作、持物各不相同。

彩绘木牵马俑、木雕鞍马、木肩杌俑(明)。杌(wù),专供上马下马踩踏用的矮凳。肩杌,就是用肩膀扛着马杌。

彩绘木托物俑、木卫士俑、木执伞俑(明)

彩绘木门卫俑、木武士俑、木吹笙俑、木击拍板俑、木吹笛俑、木吹箫俑、木双手击鼓俑(明)

木翣翣首(明)。翣(shà)是古代高官出行仪仗中使用的掌扇,以障尘蔽日,显示威仪。翣首呈圭形,每件由三块木板组合插接而成,下边中间插接圆木杆柄。木翣正反两面纹饰相同,四周沿边用黑白二色绘卷云纹,中部图案各不相同,分为三种:画翣(彩画)、黻(fú)翣(斧形)、黼(fǔ)翣(亞形)(上图从左至右)。

“妙染寻幽——山东省古代绘画精品展”,集中展示山东省内六家博物馆74件(组)绘画精品,包括明《元钱选白莲图》卷、《陈洪绶仕女图卷》、《崔子忠春夜宴桃李园图轴》等珍贵文物。因为对书画知之甚少,所以一经而过。

夏厚摹宋人织机图卷(明)。以工笔重彩技法完整呈现轧棉、纺线、织布等宋代纺织生产二十四道工序细节,为研究纺织机械演变和传统工艺流程提供了重要实物佐证。

文嘉《山静日长图》卷。极为难得的文氏父子《山静日长图》合卷。分为三段,卷首是文徵明长子文彭题“山静日长”四字,卷中是次子文嘉依据父兄题字、行书有感而创作的《山静日长图》,卷后为文徵明书写的行书诗文。父子三人不同时期的书画作品,组合装裱为一卷,较为罕见。“山静日长”源自宋人唐庚《醉眠》“山静似太古,日长如小年。”

两千五百多年前,有一个人,一生坚持理想,怀揣对礼乐大同治世景象的期冀,志道,据德,依仁,游艺,虽四处碰壁,却矢志不移,风雨兼程。经过艰苦卓绝的人生历程,他最终超凡入圣而成为万世师表。这个人就是我国家喻户晓的“圣人”——孔子,伟大的思想家、政治家、教育家,儒家文化的创始人。孔子所创立的以“仁”“礼”文化为根基的儒家文化在两千五百多年的历史长河中,历经千载而不衰,历经沧桑而弥新,深刻影响了中国思想文化艺术和社会生活诸多方面,代表了中华民族最深层的精神品格和文化核心,并远播海外,构成东亚文明的内核,在世界文明的光谱中璀璨夺目。孔子也成为中国文化立足世界的一张名片。

“万世师表”展,深入挖掘儒家文化资源,还原孔子及儒家思想真面目,展示孔子思想精华之所在,以发扬光大中华文化优良传统。

楷木雕孔子像

孔子年表

蛋壳黑陶杯(新石器时代龙山文化)。薄如纸、明如镜、黑如漆,见证了史前时期礼制的高度发展。

面对“礼坏乐崩”局面,孔子主张恢复周礼、重振纲纪。

圣迹图·儒服儒行。儒者不仅注重外在服饰,更重行为准则与内在修养。

同时代的东西方精神导师:古希腊人苏格拉底(公元前469—前399)、古犹大国耶利米(公元前650年—前586左右)、古印度释迦牟尼(公元前565—前486)、中国孔子(公元前551—479)

主展区二楼结束,前往三楼,打卡“考古山东”展、“非洲野生动物大迁徙”展。

“考古山东”分为“话说考古”和“考古成果展”两个部分,前者介绍考古学基本知识,后者展现近年山东省内的众多考古新发现。

考古学比较专业,看看就行了。

“非洲野生动物大迁徙”展,通过标本与场景还原呈现非洲野生动物迁徙的生态奇观,非洲象、犀牛等350余件动物标本由美国慈善家肯尼斯·贝林捐赠。

最后到一楼参观佛教造像艺术馆展、汉代画像艺术展。

山东是古代中国佛教文化与艺术的兴盛之地。东汉永平年间佛教正式从古印度传入中国,东汉晚期山东画像石中开始出现与佛教相关的艺术图像。公元351年,著名僧人朗公在济南近郊琨瑞山金舆谷建立了郎公寺,即今济南历城神通寺,是山东现存最早的一座古代寺院。山东佛教历经北朝、隋唐和北宋三个重要的发展时期。山东北朝佛教与齐鲁文化不断融合,创造出具有本土特色的佛教造像风格,其中以背屏造像的祥龙嘉莲装饰和圆雕佛像的“薄衣贴体”风格最具特色,在中国佛教造像艺术史上独树一帜。隋唐和北宋是山东佛教艺术发展的另外两个繁荣时期,以摩崖造像、佛塔地宫和彩绘泥塑最具代表性,均有着较高的艺术成就。

20世纪80年代以来,山东境内多次发现佛教窖藏坑和佛塔地宫遗存,出土数量众多的佛教造像和相关文物,特别是1996年山东省青州市龙兴寺佛教窖藏坑的发掘,大量造型精美、妆饰华丽的北朝造像重见天日,引起了全国乃至世界的极大关注,也掀起了学术界研究山东佛教造像艺术的热潮。

“佛教造像艺术馆展”,通过展陈造像精美、妆饰华丽的出土文物,反映佛教在山东的悠久历史。

画像石是地下墓室、墓地祠堂、墓阙和庙阙等建筑上雕刻画像的建筑构石,主要流行于两汉时期,常被称为汉画像石。山东是我国汉画像石分布的主要区域,题材内容丰富,雕刻技法多样,发现时间早,延续时间长。“汉代画像艺术展”,带领观众走进神秘的艺术世界,了解山东地区汉画像石的深厚历史底蕴。

胡汉交兵画像石(东汉)

东平汉墓壁画·一号墓墓顶云气壁画(东汉)。东平汉墓2007年发现于山东东平县,是山东地区迄今发现年代最早、保存最完整、艺术水平最高的壁画,填补了山东汉代考古的空白,也是中国早期绘画作品中的精品之作,在国内极为罕见。

一号墓壁画全景复原图

一号墓西壁北侧壁画、北壁壁画

上午9点半开始参观,现在下午1点,前后3个半小时,齐鲁大地的精品文物基本都看到了。

济南惨案遗址

【泉城广场】

泉城广场位于市中心,东西长790米,南北宽280米,占地面积330亩。广场中心有一座蓝色的泉型雕塑,是济南地标性建筑。

雕塑高38米,取篆书“泉”字造型,三股清泉直冲云霄。

荷花雕像寓意“城”,凝固的“泉”与喷涌的水自“城”中磅礴而起。

音乐喷泉

广场上的雕塑

晚上更热闹

【趵突泉公园】

趵突泉号称“天下第一泉”,济南三大名胜之一,素有“游济南不游趵突泉不成游”之说,所以这个地方非来不可。

趵突泉公园占地面积10.5公顷,包括趵突泉、漱玉泉、尚志泉、登州泉、马跑泉、观澜亭、双御碑、李清照纪念堂、沧园、万竹园等名胜古迹。

“鸢飞鱼跃”碑

漱玉泉,泉名来自《世说新语•排调》中的“漱石枕流”。

李清照纪念堂

夔石,济南名石之一,因形似传说中的怪兽“夔”而得名,有单足、昂首、吼天之势。

宋代奇石“待月峰”,瘦而细长,多有空窍,形似弯月。

尚志泉,泉名出自《孟子》,意为“志行高尚”。

园内游人众多,这是今年国庆期间我们唯一感受到人挤人的地方。

主景点趵突泉,最早没有名字,因为是古泺水源头,历史上常以“泺”代指。宋代曾巩任齐州知州时,正式取名“趵突泉”。有两大看点:一是“天下奇观”,三股泉水昼夜喷涌,最高时达数米,古人形容 “平地涌出白玉壶”。二是“文化顶流”,历代文人墨客题咏众多,李清照在此写下《漱玉词》,康熙乾隆多次题字,老舍《趵突泉的欣赏》让她名扬全国。

“趵突泉”三字为明朝嘉靖年间山东巡抚、都御史胡缵宗书。“第一泉”三字为清朝同治年间济南名士王钟霖题。仔细看可以发现,“突”字少了两点。传说喷涌的三股泉水势头强劲,把“盖子”和“边子”都顶掉了。

老舍:一年四季,昼夜不停,老那么翻滚。你立定呆呆的看三分钟,便觉出自然的伟大,再不敢正眼去看。永远那么纯洁,永远那么活泼,永远那么鲜明,冒,冒,冒,永不疲乏,永不退缩,只有自然有这样的力量!

明代晏璧《趵突泉》:渴马崖前水满川,江心泉进蕊珠圆。济南七十泉流乳,趵突独称第一泉。

观澜亭,“观澜”两字为明嘉靖年间山东左布政使张钦书。

登州泉,传说因水脉通登州而得名。

趵突泉泉群地质公园陈列室

双御碑。同一块石碑上有祖孙两位皇帝的手书,正面“激湍”两字为康熙所题,背面是乾隆《再题趵突泉作》。

马跑泉,泉名源于北宋末年济南将领关胜抗击金兵入侵壮烈牺牲,其坐骑愤而刨地出泉的传说。

【五龙潭】

五龙潭景区位于趵突泉公园北门对面,是一处以泉潭池溪取胜的水景园林,花木掩映,幽静深秀,免收门票,不像趵突泉人挤人,非常值得一来。

五龙潭也称乌龙潭、龙居泉。相传很久之前这里水深莫测,每遇大旱,祈天求雨很是灵验,元朝初年在此兴建庙宇,内塑五方龙神,此后便称为五龙潭。

景区占地7.6公顷,包括五龙潭、古温泉、悬清泉、天镜泉、濂泉、月牙泉等27处清泉,周边还有山东省委机关旧址、美铭广场、名士阁等景观。

碑刻“潭西客夜”。根据清代学者桂馥及其友人在潭西精舍进行文学创作、举办聚会活动的历史而修建,包括桂馥的序文与八首诗作以及友人的和诗。

古温泉,泉水冬夏恒温,古时称“温泉”,当地人又因其年代久远,习惯称之为“古温泉”。

月牙泉,外观形似初月。

东流水街旧址,山东省委机关曾在此办公。

美铭广场,中共一大代表、济南共产党早期创始人王尽美、邓恩铭纪念雕像。

名士阁,名称来自杜甫“济南名士多”。

登高望远

龙潭观鱼

【黑虎泉】

黑虎泉距酒店1500米,我们沿着护城河步行前往。

古鉴泉,明代文献描述其“池如太极,水更空明可鉴”。

看到父母身体如此硬朗,作为子女心中非常高兴。

秋意渐浓

看到标志性的3个石虎口,黑虎泉就到了。黑虎泉因泉水涌出时湍击巨石,发出酷似虎啸的粗犷响声而得名。

黑虎泉群拥有泉池14处,包括黑虎泉、玛瑙泉、白石泉、九女泉、琵琶泉等,是济南七十二泉的主要组成部分,其中黑虎泉最大,泉水涌量仅次于趵突泉。

泉水可以直接饮用,很多市民拿着水桶来灌水。

玛瑙泉

人欢鱼跃,浪花飞溅

对岸的解放阁,一会儿我们去参观。

白石泉,又见市民在灌水。

九女泉,传说因泉水清澈甘冽吸引九位仙女前来浣纱沐浴而得名。

【宽厚里】

宽厚里是济南的步行街,与国内其他城市一样,是集商业、旅游、文化于一体的消费街区。

国庆假期,上午10点,人流量不大。

走马观花后闪退,来到附近的解放阁广场。

遇见“我和我的祖国”演唱排练

最后说一下这次行程的餐饮,总体上不是很满意。不管是在普通饭店,还是在百年老店,钱花了,菜品却不是真的,不论是牛羊肉还是猪肉,高度怀疑是用鸡肉或其他禽肉加上调料配制而成。因为那种柔滑、酥烂、肥腻,与平时在家里吃的根本不同,一点香味都没有,一点嚼劲都没有,一点吃头都没有。吊诡的是,就餐的客人却非常之多!

水煮肉片

麦香牛肉

葱椒牛肉、葱爆羊肉

其实我本人对吃不是很讲究,但是陪父母出来总归要吃得好一些。旅途中的这些饭店太过分了,以次充好,以假乱真,欺骗消费者,昧着良心赚了多少黑钱!我们的这种经历,很多网友也感同身受,难怪很多人不愿到北方少数几个城市旅游。看看今年国庆期间的成绩单,一个都没有上榜!

当然,也有不少饭店诚实经营、货真价实,值得点赞。

济南“把子肉”,传统鲁菜,以浓油赤酱熬制而成,入口即化,香而不腻。

再见,燕赵大地;再见,齐鲁山川。

平安到家

感谢阅读。

评论