2025年2月10日晨,我从下榻的西安钟楼附近馆驿前往西安天坛遗址公园。

到那里时间不到8时20分,天坛遗址公园上午9时才开门,便在附近徜徉等待。

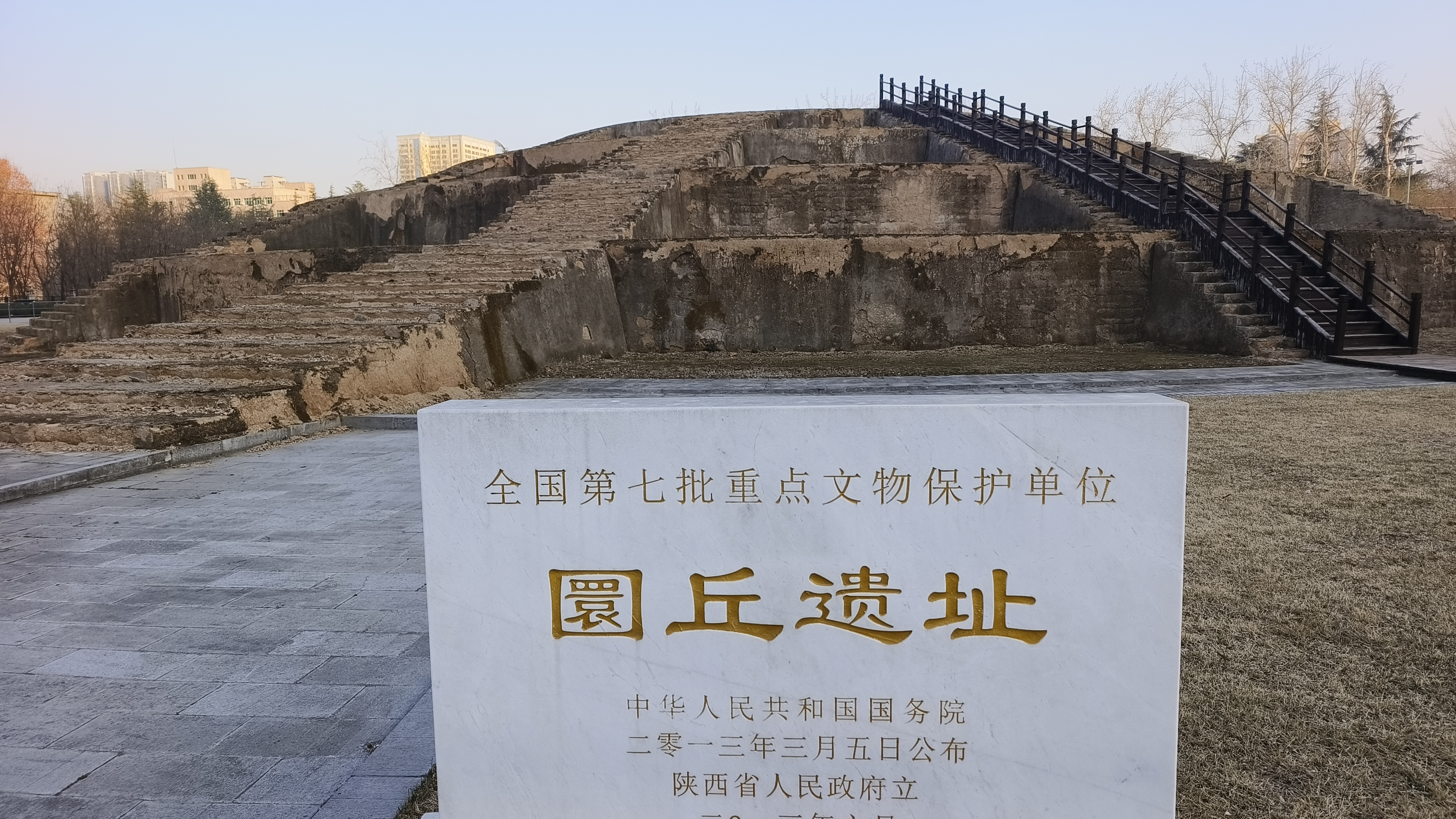

天坛远古叫圜丘,又名圆丘,明清时被称作天坛,是古人与天相接的地方。在我国历史上,祀天礼仪是朝廷至高无上的礼仪。西安天坛始建于隋文帝开皇十年(公元590年),迄今已有1430多年了。从隋初到唐末,圜丘沿用了314年,隋朝2位皇帝和唐代19位皇帝(除顺宗、哀宗外)均在此处进行过祭天的礼仪。

西安天坛比建于明代嘉靖九年(公元1530年)的北京天坛早了近千年,是中国现存最早的皇帝祭天礼仪建筑。隔着栅栏,我远眺这座千年前的西安天坛遗址。

时近9时,栅栏门开启,我第一个走进遗址公园,来到圜丘前仔细端详。与北京天坛不同,西安的隋唐天坛高8米,而北京天坛高5.4米;西安天坛12面都有台阶,符合周礼礼制,而北京天坛只在四面有台阶。西安的圜丘共有四层,北京天坛圜丘只有三层,是清乾隆年间(公元1749年)在明代和清初圜丘的基础上改建的。

天坛的设置格外讲究,古人认为,"南"为乾位,太阳光照的时间较长,属阳,所以祭天必须在帝都的南郊。隋唐的圜丘,便建在长安城郭城的南边,位于唐长安城正南门明德门东侧950米处。整个圜丘的建造方式十分独特,没有一砖一石,简单朴素,而不失庄严神圣。

四层坛体全部是素土夯筑,台壁和台面均用黄泥抹平,所有外露部分又都抹上了一层和有谷壳、秸秆的白灰面。每层圆坛都设有十二陛(即上台的阶道),呈十二辰均匀地分布在圆坛四周,分别朝12个方向辐射,大约体现了唐人心目中的天上十二辰,均匀分布于圆坛四周,为子陛、丑陛、寅陛、卯陛、辰陛、巳陛、午陛、未陛、申陛、酉陛、戌陛、亥陛。子、午、卯、酉陛又称北、南、东、西陛。其面南的午陛则宽于其他十一陛,是皇帝登坛的阶道。

公元904年,朱温逼迫唐昭宗迁都洛阳,并废毁了长安城,天坛就此沉寂在了渐行渐远的历史之中。西安天坛遗址发掘前为一杂草丛生的大土堆,1988年陕西师范大学征用了遗址所在地。1999年3月由中国社会科学院考古研究所进行了清理发掘,发掘出残存的台壁根部,破解了唐代圜丘基本形制。

离开西安天坛遗址,我赶往曲江池遗址公园。

曲江因水流曲折得名,曲江池兴于秦汉,盛于隋唐,历时千年,是中国古代风景园林之经典。秦代时一片天然池沼,称为隑洲,秦始皇在此修建离宫“宜春院”。 汉武帝时因其水波浩渺,池岸曲折,“形似广陵之江”,取名“曲江”,列入皇家苑圃,修建离宫“宜春苑”。隋隋代修建大兴城,曲江被纳入城廓之中,凿其地为池,名“芙蓉池”,并建苑“芙蓉园”。

唐代大规模营建曲江,凿黄渠,辟御苑,筑夹城,建大雁塔,修新开门,曲江池成为水域千亩、名冠京华的游赏胜地。“曲江流饮”、“雁塔题名”、“杏园关宴”、“寒窑故事”等典故传说,更使曲江池声名远播,文脉流长。唐末,曲江池因战乱宫殿废圮,池水逐渐干涸,后被垦为田圃,园林盛景几无所存。

公元2007年西安市依照曲江池历史水系和文物勘探成果,规划建设占地1500亩的曲江池遗址公园。湖畔漫步,漫目清波涟漪,我体味和揣想千年前那一个个曲江池畔轻歌曼舞、行酒赋诗的身影。

乘地铁出寒窑站到曲江池遗址公园,无意中发现东南隅是寒窑遗址公园。薛平贵王宝钏的故事我听说过,没有想到传说中王宝钏苦守寒窑十八载的寒窑就在长安城曲江池畔一处黄土坡沟。

信步走进这座大型婚俗婚礼婚仪体验式主题公园,行至黄土坡沟口,首先映入人眼际的是一座玲珑精巧的小角亭,名叫“玉洁楼”,是王宝钏登高远眺、盼夫早归的象征。

经玉洁楼,依南坡前行,便是屹立在崖脚的五间大殿,名为“贞烈殿”,蓝砖青瓦,雕梁画栋,甚是富丽堂皇。继此前行,沟两边的土坡有几空窑洞,在西安城内见到窑洞倒是新奇。

前行不远,右侧便是寒窑古院,上下有两层彩楼依崖而建,飞檐翘角,廊亭飒然。楼上崖壁开凿的一口窑洞“茹苦洞”,相传就是王宝钏当年生活起居的寒舍。

据说洞内仅有一个小土炕,炕前洞壁上只有一个一尺见方的小窗户。寒窑在维护,不能参观,未能一察寒窑究竟。

寒窑遗址公园内还有相传王宝钏汲水的三姐井等景致。原本就是民间传说和戏曲故事,但有个场地有模有样地布置个场景,也是旅游的景点。

离开曲江池遗址公园,打的到大慈恩寺遗址公园。大慈恩寺遗址公园内无甚可看之处,倒是有处以玄奘法师等为近景可远眺慈恩寺塔的视角。

来到大慈恩寺,进寺看大雁塔。

塔前虽有大雄宝殿等殿宇建筑,但游客的注意力还是后面的大雁塔。

大慈恩寺是唐贞观二十二年(公元648年)太子李治为其母文德皇后追荐冥福所建,位于唐长安城晋昌坊。唐永徽三年(公元652年),为供奉玄奘法师由印度带回的佛像、舍利和梵文经典等,在大慈恩寺建造了一座五层砖塔,名“慈恩寺塔”, 由玄奘法师亲自主持修建。初为仿西域建筑形式的砖土型五层方塔,其后塔渐颓毁。武则天长安年间(公元701—704年)年间,由武则天及王公施钱,重加营建至10层,后经兵火仅剩7层。五代后唐长兴(公元930—933年)年间再行修缮,经金元交替的战火,寺院废毁殆尽,仅存此塔。明万历三十二年(公元1604年)又加修饰,留传至今。大雁塔是玄奘西行求法、归国译经的纪念建筑物,具有重要历史价值。原名慈恩寺塔,后据《大唐西域记》所记印度佛教传说故事而名雁塔,称大雁塔则是为与后建的荐福寺小雁塔相区别。

大雁塔塔高64.5米,最初仿西域窣堵坡形制,砖面土心,不可攀登,每层皆存舍利。而后经历代改建、修缮,逐渐由原西域窣堵坡形制逐渐演变成具有中原建筑特点的青砖仿木结构,塔身枋、斗拱、栏额均为青砖仿木结构,成为可登临的楼阁式塔,这一过程生动地体现了古印度佛教建筑艺术传入中国并逐渐的中国化的过程。

登上塔基座,来到塔前,塔壁嵌有著名的“大唐三藏圣教序”石碑,可惜铁栏加锁不能近前细看。

大雁塔塔身为七层,塔体呈方形锥体,由下而上按比例递减,塔内有木梯可盘登而上。每层的四面各有一个拱券门洞,可以凭栏远眺。整个建筑气魄宏大,造型简洁稳重,比例协调适度,格调庄严古朴,是保存比较完好的楼阁式塔。

走进大雁塔,登塔至最高层。远眺俯视西安古城,远处已有层楼遮挡视野,已难领略和体会唐代登高望远的辽阔视野。

大雁塔在唐代就是著名的游览胜地,雁塔题名的韵事脍炙人口。相传唐中宗神龙年间,进士张莒游慈恩寺,一时兴起,将名字题在大雁塔下。此举引得文人纷纷效仿,尤其是新科进士更把雁塔题名视为莫大的荣耀。

在曲江宴饮后,集体来到大雁塔下,推举善书者将他们的姓名、籍贯和及第的时间用墨笔题在墙壁上。这些人中若有人日后做到了卿相,还要将姓名改为朱笔书写。白居易27岁一举中第,按捺不住喜悦的心情,写下了“慈恩塔下题名处,十七人中最少年”的诗句。可惜唐代这些题名最后没有留下来,据说是唐武宗时的宰相李德裕不是进士出身,故深忌进士,下令取消了曲江宴饮,并让人将新科进士的题名也全数除去了。不过文人雅士雁塔题名逸事在后世还是传承下来,我在大雁塔内壁看到了一些明、清朝时期题名碑。大雁塔劵门门楣和门壁原有一些唐代镌刻的图案,可以明代在修缮和为大雁塔青砖包壁时题词覆盖了唐代图画,使之难以辨认。

大雁塔作为现存最早、规模最大的唐代四方楼阁式砖塔,是佛塔这种古印度佛寺的建筑形式随佛教传入中原地区,并融入华夏文化的典型物证,是凝聚了中国古代劳动人民智慧结晶的标志性建筑。

离开慈恩寺,来到附近的大悦城商厦的观光层,这里可居高平视不远处的大雁塔。如此视角,确是个不错的大雁塔观光打卡点。

离开大悦城,我前往小雁塔。出南梢门地铁站,步行不远就来到小雁塔所在的荐福寺北门。

荐福寺位于唐长安城开化坊(今陕西省西安市南郊),原是唐中宗李显即位前的旧宅,公元684年农历三月二十日(这一天正是唐高宗李治病逝百日)改建为寺院,以为高宗追献冥福,取名“献福寺”。到武则天天授元年(公元690年)改称“荐福寺”,并赐御书荐福寺匾额。荐福寺在唐代是一座以水为胜的佛寺园林,其“寺东院有放生池,周二百步”,“院内广种名花异草,尤以牡丹为盛。

著名的小雁塔建于唐景龙年间(707—710年),塔院位于安仁坊,与开化坊的荐福寺门隔街相望,但依旧是荐福寺的一部分。唐末兵火战乱中,荐福寺屡遭破坏,寺院毁废,只有小雁塔得以保存。从北宋哲宗元祐年间的文字记录来看,这时荐福寺已迁入塔院内,与小雁塔成为整体。明代开始了荐福寺的中兴,曾有五次大规模的整修。明正统十四年(公元1449年)大修竣工,明英宗 “敕赐荐福寺”。1926年—1949年5月荐福寺曾被国民党军队占为军事指挥部。

进入荐福寺,一路南行,不远处就是白衣阁。白衣阁面阔三间,两层结构,楼阁部分为单层檐歇山顶。拱形门洞上方镶嵌的“白衣阁”石额刻制于明万历二十六年(公元1598年),是荐福寺中年代最为久远的匾额。因观音菩萨多以一袭白衣的形象示人,故民间以“白衣”代指观音菩萨。由此可知白衣阁里原先供奉的是观音大士。

登阁前眺,逆光中的小雁塔别有景致。

荐福寺内,又称“荐福寺塔”,建于唐景龙年间(公元707年),是中国早期方形密檐式砖塔的典型作品,原为十五层,明嘉靖三十四年(公元1556年)华县大地震时塔顶两层被震毁,而存十三层。小雁塔高43.4米,塔基边长11米,塔身每层叠涩出檐,南北面各辟一门;塔身从第四层开始从下往上逐层内收,使上部塔身形成优美的弧形外轮廓曲线,与大雁塔的棱角分明形成鲜明对比,塔形秀丽,是佛教传入中原地区并融入汉族文化的标志性建筑,是唐代精美的佛教建筑艺术遗产。与大雁塔同为唐长安城保留至今的重要标志,且属于保护比较好的著名唐代佛塔。

三十多年我到西安时曾登临到小雁塔塔顶,这次重游本想再次登塔,结果小雁塔在维护不开放,只能在塔外观瞻。

小雁塔与大雁塔相距三公里,因规模小于大雁塔,故称小雁塔。小雁塔的门框用青石砌成,门楣上用线刻法雕刻出供养天人图和蔓草花纹的图案,雕刻极其精美,反映了初唐时期的艺术风格。塔的内部为空筒式结构,设有木构式的楼层,有木梯盘旋而上可达塔顶。明清两代时因遭遇多次地震,塔身中裂,塔顶残毁,仅存十三层。或许正因为顶部残缺,小雁塔更具古朴和沧桑之美,感觉上要比大雁塔更有古韵。

走过小雁塔,来到塔南,这里有藏经阁、大雄宝殿等建筑。继续前行,几株树龄逾千的古树令我注目。荐福寺内有7棵超过树龄1000年的古树,它们与大唐帝国几乎同时期诞生,今天唐朝早已消湮,而这些古树依然存在,成为活着的历史。这些千年古树有几株是树龄1300多年的国槐,还有几株古楸树和银杏。古槐树的主干和枝丫有的已经空心了,老得腰都直不起来,需要利用支撑物去固定,但侧干中长出新枝,历经沧桑仍焕发着生机,不难想象其春夏之时枝繁叶茂的景象。

荐福寺千年古槐旁甬道两侧石碑,东侧为《敕赐荐福禅寺重修塔记》碑”,刻立于明成化八年(公元1472年);西侧为《大荐福寺重修塔记》碑,刻立于北宋政和六年(公元1116年)。

慈氏阁为明代重建,面阔三间,两层结构,重檐歇山顶,顶层檐下悬挂明英宗御题“敕赐荐福寺”匾额,底层辟拱圈式门洞沟通南北。“慈氏”是梵文“弥勒”的音译,慈氏阁也就是供奉弥勒的地方,类似其它寺庙的天王殿。据说,抗战期间胡宗南办公室曾设在慈氏阁。

荐福寺坐北向南,主要建筑南山门、钟鼓楼、慈氏阁、东西小亭、大雄宝殿、藏经楼、方丈殿、小雁塔和白衣阁沿中轴线对称排列,正确的游览顺序应该由南往北,我有点倒置了。大小雁塔在出资和功用上还有两个不同之处:大雁塔是唐高宗永徽三年(公元652年),朝廷资助在长安大慈恩寺西院建造用于安置玄奘由印度带回经籍的佛塔。小雁塔是唐中宗景龙元年(公元707年)由皇宫中的宫人集资、由道岸律师在荐福寺主持营造的一座较小的佛塔,用以存放唐代高僧义净从天竺带回来的佛教经卷、佛图等。另外,进士及第的文人雅士在大雁塔题名留念,而明清两代在西安府参加武科乡试考中的举人,效仿唐人故事到小雁塔下刻石题名,成为当时风尚。据说,至今荐福寺尚存有当年武举题名碑15方。

在荐福寺小雁塔游览时,时而听到清越的钟声。原来是有游客在寺内钟楼旁撞钟祈福。清初因荐福寺钟楼内铸造于金代明昌三年(公元1192年)的铁钟,寺僧晓扣之则清音远震,辅以雁塔秀影,形成了流传至今的“关中八景”之一的“雁塔晨钟”胜迹。铁钟高3.55米,重约8000公斤,原是武功崇教禅院故物,后来流失沉落渭河河底。清代康熙年间,重新发现这口钟,于是移入西安荐福寺内小雁塔旁的钟楼内。据说清代,每天清晨荐福寺内会定时敲钟,数十里内都可听到。今天这样“枕上一声残梦醒,千秋胜迹总苍茫” 晨钟声清亮,塔影秀丽的韵味已难寻觅和体味了。

离开荐福寺小雁塔,我赶往大明宫遗址公园。

大明宫地处长安城北部的龙首原上,平面略呈梯形。大明宫是唐朝最宏伟壮丽的宫殿建筑群,也是当时世界上面积最大的宫殿建筑群,是唐朝的国家象征。大明宫初建于唐太宗贞观八年,毁于唐末,面积3.2平方公里。

走进大明宫遗址公园,来到曾经的太液池畔,寒水烟树,早已不见丽人倩影。稀疏的林地和旷野土层下应该有残存的唐代宫阙地基和石础,微风吹过已是千年如尘烟。

离开大明宫遗址公园,登上永宁门城头,残阳如梦渐湮,城楼灯火亮起,长安并未逝远。

评论